過去の赤道太平洋海面水温の変化が示唆する将来の温暖化増幅

- プレスリリース

2020年10月27日

1.発表者

- 渡部 雅浩

- (東京大学大気海洋研究所 教授)

- 小坂 優

- (東京大学先端科学技術研究センター 准教授)

- 建部 洋晶

- (国立研究開発法人海洋研究開発機構 主任研究員)

2.発表のポイント

3.発表概要

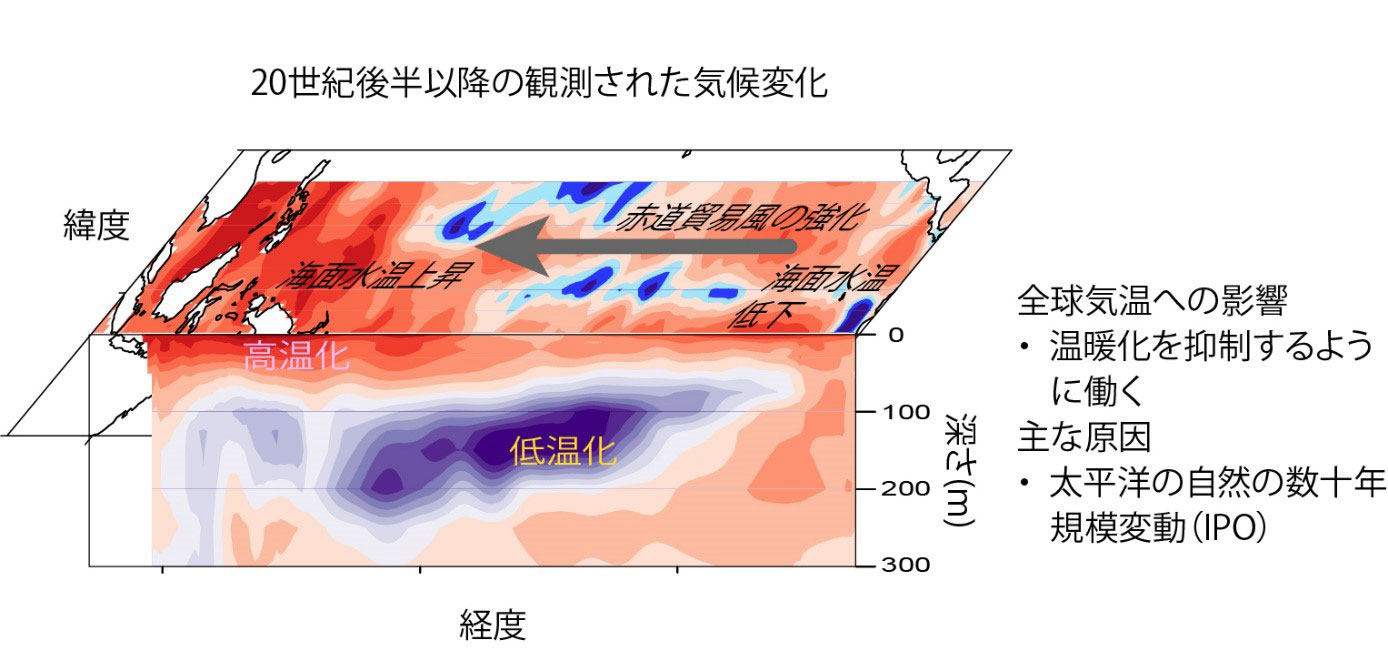

熱帯太平洋の海面水温分布、特にその東西勾配(コントラスト)の変化は、熱帯大気循環を介して地球全体の気温に対して大きな影響を持つことが知られています。CMIP5(注3)の気候モデルは、温暖化が進んだ将来の気候で海面水温の東西コントラストが弱まる(西部太平洋よりも中東部太平洋で温度上昇が大きい)ことを予測していますが、観測データは1951~2010年の60年間で海面水温東西コントラストが逆に強まっていることを示しています(図1)。この違いをどう解消するかは、過去の気候変化の要因理解にとって重要なのはもちろん、全球気候モデルの信頼性評価や、温暖化の指標である平衡気候感度(注4)の推定にとっても大きな課題です。

東京大学大気海洋研究所の渡部雅浩教授らの日欧研究チームは、27のCMIP5モデルによる21世紀末までの気候シミュレーションに加えて、4つの気候モデルを用いて生成された大アンサンブル(注5)のビッグデータを解析することで、上記の齟齬は自然の気候変動の影響を考えれば説明できることを示しました。具体的には、観測された気候変化は、温暖化応答に加えて、太平洋数十年規模振動(Interdecadal Pacific Oscillation, IPO)(注6)と呼ばれる自然の気候変動が正から負の位相に変化していたことで、東部太平洋の海面水温が低下していたためであり、十分な数のシミュレーションならばこの自然変動の時間発展をとらえることができると分かりました。さらに、観測された変化に近い時間発展を示すシミュレーションを複数特定し、観測された変化と逆傾向の(海面水温の東西コントラストが弱かった)シミュレーションと比較することで、IPOの将来の位相反転に伴って今世紀末までの温暖化の大きさが異なってくることを明らかにしました。温室効果ガスによる温暖化応答が小さいほど自然変動の影響が相対的に顕著になるため、高位の排出シナリオでは世紀末までに+9%、低位のシナリオでは2030年までに+30%も温暖化傾向が増大するという見通しが得られました。

本研究成果は、数十年という長い期間であっても、気候の変化は温暖化応答だけでなく自然の変動の影響を含むこと、またそれを適切に考慮することで、将来の温暖化傾向が一時的に強まることを示したもので、今後の温暖化予測およびグローバルストックテイクに重要な知見を提供しています。

上記の成果は、10月26日付でNature姉妹紙のNature Climate Change誌に掲載されます。

4.発表内容

背景

熱帯太平洋の海面水温(sea surface temperature, SST)は、インドネシア周辺の西部太平洋で高く、ペルー沖の東部太平洋で相対的に低くなっています。赤道の風は海面水温が高い方に向かうので、この海面水温分布により赤道貿易風(注7)が作られ、それが逆に暖かい海水を西に運ぶとともに東部太平洋で下から冷たい海水を湧昇させることで、海面水温の東西コントラストを維持しています。こうした大気海洋の相互作用は、エルニーニョを成長させるメカニズムと同じものです。赤道海面水温の東西コントラストが弱まるエルニーニョ時には全球平均の地表気温が高くなり、ラニーニャ時には逆に低くなります。全球の気候変化という観点からは、赤道海面水温の東西コントラストが長期的にどう変化する/したかは重要な問題です。

CMIP5の気候モデルによるシミュレーションの多くは、将来の海面水温コントラストは弱くなる(「エルニーニョ的」と呼ぶこともあります)ことを予測しており、これらのモデルでは、同じ傾向が20世紀後半から見られます。しかし、観測データは逆に最近まで海面水温コントラストが強まり、貿易風も強化されていたことを示しています(図1)。この食い違いは、多くの議論を引き起こしています。ポイントは、観測された気候変化がどのように生じたかということです。観測された海面水温コントラストの強化が、温室効果ガス増加に対する気候の応答ならば、モデルの平均がそれを再現していないのはモデルに問題があることを意味します。また、温暖化の応答ではなく自然の変動によるものならば、気候モデルの一つ一つのシミュレーションはそれを再現する必然性がないため、観測データとモデルの食い違いは問題ではありません。しかし、この場合でも、シミュレーションの多くが観測された変化と逆方向であれば、何らかの説明が必要になります。CMIP5モデルのシミュレーションはサンプル数が少なく、気候システムに起こり得る自然変動のすべてをカバーしていないのではないか、という疑いがもたれています。過去の観測データから平衡気候感度を推定すると、気候モデルによる推定値よりも0.5℃ほど低くなりますが、この原因も太平洋海面水温の東西コントラストが両者で違うためであることが明らかになりつつあります。したがって、その原因が温暖化ではなく自然の気候変動であるかどうかを明らかにすることは、温暖化研究において重要な課題です。

渡部雅浩教授らの研究チームは、CMIP5モデルのシミュレーションデータだけではこの問題が解決しないと考え、以下に述べる新しく生成された気候シミュレーションのビッグデータをあわせて解析することで、新たな成果を得ました。

研究方法の概要

赤道太平洋の海面水温の東西コントラストの変化を調べるために、観測データ、27のCMIP5気候モデル群、および4つの気候モデルを用いて生成された220メンバーの大アンサンブルシミュレーションのデータをあわせて解析しました。赤道域の海面水温観測には誤差があるため、6種類の観測データから現実の変化を特定します。CMIP5のシミュレーションは1850年から2100年までの期間で、モデル間で共通の温室効果ガスや自然の外部条件の変化(火山噴火、太陽活動など)を与えて行われており、これら外部条件のデータは2005年までは観測推定値、それ以降は4通りの排出シナリオにもとづいています。CMIP5シミュレーションの平均は、外部条件の変化に対する応答(いわゆる温暖化応答)を表しますが、各モデルの平均からのずれは、自然の気候変動だけでなく、モデルごとの誤差や温暖化応答の違いを含みます。一方、大アンサンブルは、CMIP5と同様の気候シミュレーションで、ただし同じ気候モデルで初期値をわずかに変えて多数の事例(メンバー)を計算したものです。事例の平均が温暖化応答を表すのはCMIP5と同じですが、各メンバーの平均からのずれは、シミュレーションの定義から、自然の気候変動のみによるものです。大アンサンブルに用いたモデルは、東京大学・海洋研究開発機構などのチームで開発されている日本のMIROC6(50メンバー)、米国立大気研究センターのCESM1(40メンバー)、独マックスプランク研究所のMPI-ESM(100メンバー)、仏ピエールサイモンラプラス研究所のIPSL-CM6(30メンバー)です。

赤道太平洋の海面水温の東西コントラスト(以下、ΔSSTと表記します)は、南緯5度から北緯5度の東部太平洋(東経80度から日付変更線まで)と西部太平洋(西経110度から日付変更線まで)の海面水温の差で定義しました(東部の値から西部の値を引くので、正の値は東西コントラストの弱化を、負の値は東西コントラストの強化を意味します)。

結果

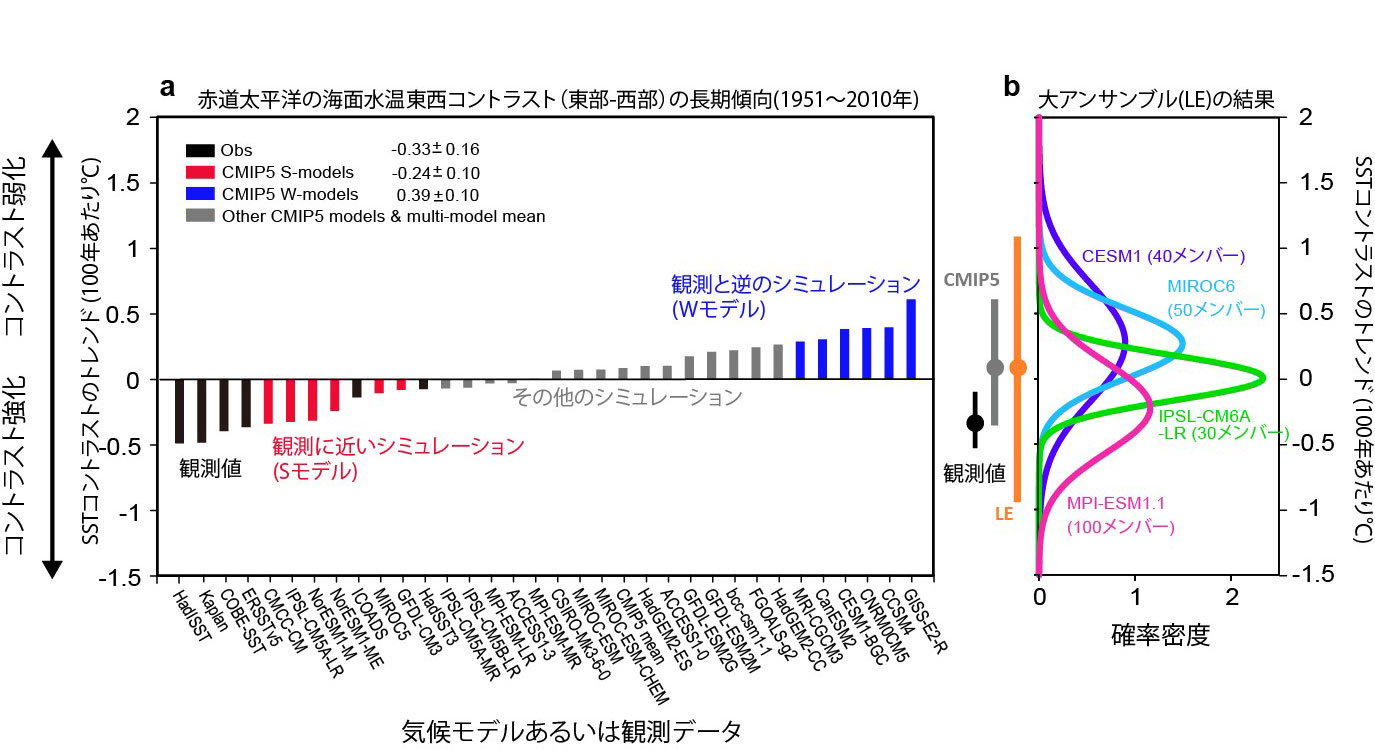

図2aは、1951~2010年の60年間のΔSSTの変化傾向(100年あたり℃)を観測データとCMIP5モデルから計算し、大きさ順に並べたものです。観測データからは、西部太平洋と東部太平洋でともに水温上昇が見られますが(1.1℃および0.8℃)、前者の方がより昇温しているため、ΔSST = -0.3℃と東西コントラストが強まっています(黒棒)。CMIP5モデルは、ΔSSTが正のモデルと負のモデルが同程度あり、平均はゼロに近いのですが、全体として観測よりも正の変化に偏っています。観測データとCMIP5モデルそれぞれで代表推定値と5-95%推定幅を求めると、観測とモデルで推定幅はほとんど重なりません(図2a右の黒とグレーの棒)。このことから、CMIP5モデルを用いた従来の研究では「モデルのシミュレーションが正しくない」と議論されてきましたが、大アンサンブルで推定したΔSSTの変化傾向は、各モデルでより大きな幅がありました(図2b)。これらのモデルが独立であると考えて、自然の気候変動によって生じるΔSSTの変化幅を推定すると(図2b左のオレンジの棒)、CMIP5よりもずっと広くなり、観測された変化が十分に含まれる結果になりました。特に、独マックスプランクのモデル(ピンク)では、全メンバーの40%で観測値を超える負のΔSST変化傾向が生じました。この結果は、観測された海面水温東西コントラストの強化は、温暖化応答ではなく自然の変動として現れ得ることを示しています。

CMIP5モデルでも、観測に近い負のΔSST変化(東西コントラストの強化)を示すものと、逆に正のΔSST変化(東西コントラストの弱化)を示すものがありました(図2a)。これら(SモデルとWモデルと呼びます)を各々平均して、CMIP5モデル全体の平均と比べることで、海面水温東西コントラストの変調の要因を特定できます。

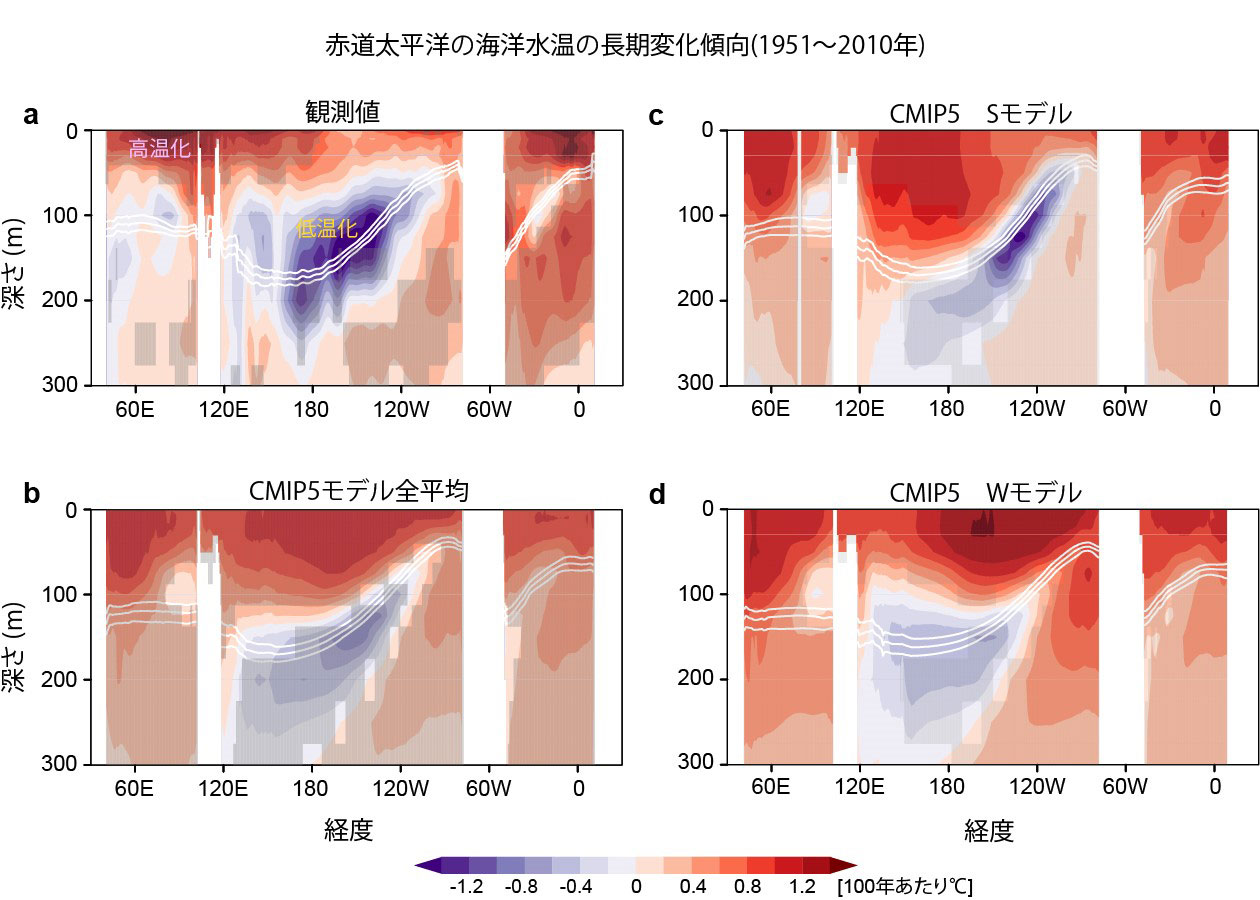

熱帯太平洋の海面水温分布は、赤道貿易風や海洋内部の水温と連動しつつ、大気海洋の相互作用で維持されています。したがって、海面水温の東西コントラストが変化するときには、赤道海洋の水温が亜表層(数百m)まで変化していると予想されます。実際、赤道に沿った深さ300mまでの水温は、表層で高温化する一方、100~200mの亜表層で低温化しており、これが東部太平洋で湧昇することで海面水温の東西コントラスト強化をもたらしています(図3a)。CMIP5全モデルの平均(温暖化応答)でも似た構造が見られますが、亜表層の低温化は観測値よりも弱く、東部太平洋で海面を冷却する役に立っていません(図3b)。亜表層の低温化は、Sモデルでは強く東部太平洋まで延びており、観測によく似た特徴を示す一方で、Wモデルでは弱く中部太平洋に限定されており、表層水温は中東部でより高温化しています(図3c, d)。

大アンサンブルの解析でも図2c, dとよく似た違いが表れているので、SモデルとWモデルで異なるのは温暖化応答ではなく、自然の気候変動の様子であると言えます。熱帯太平洋の自然変動というと数年周期のエルニーニョ・ラニーニャのサイクルが有名ですが、長期間の変化傾向には、太平洋数十年振動(Interdecadal Pacific Oscillation, IPO)(注6)と呼ばれる変動が重要です。IPOの海面水温パターンはエルニーニョに似ていますが、十年から数十年という時間で不規則に正負の符号が変化しており、観測やSモデルでは、1951~2010年の間にIPOの符号が正から負(東部太平洋で水温が低下する)の位相に変化していたことが分かりました。

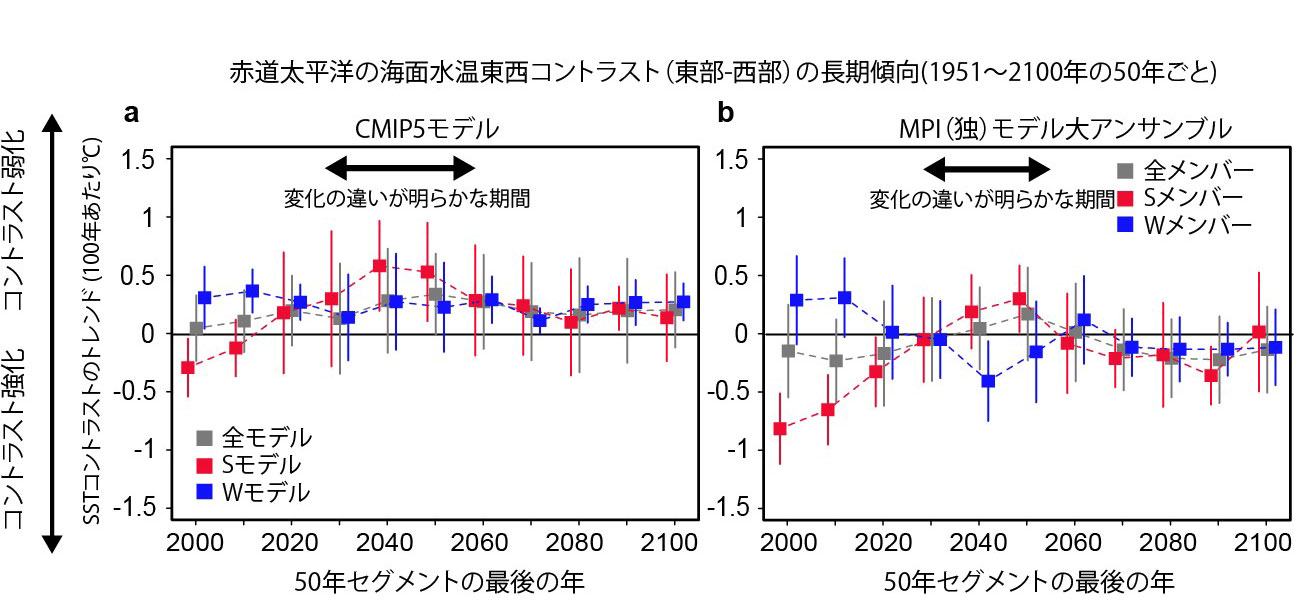

IPOの実用的な予測は数年程度先までしかできないことが過去の研究で分かっていますが、およその時間スケールが数十年であり、これより長期間では一方向に変化し続けないことから、過去に負の位相にあったIPOはやがて正位相の方向に変化すると予想できます。そうなると、海面水温の東西コントラストは弱化することになります。実際、SモデルとWモデルで1951年から2100年まで期間を広げてΔSSTの変化を計算すると、Sモデルにおいて1951~2010年に負だったΔSSTの変化傾向はやがて正に変わるとともに、今世紀の中盤までの間では、Sモデルの方がWモデルよりも変化が大きい(海面水温東西コントラストがより顕著に弱まる)ことが確認されました(図4a)。IPOの位相は、長い時間が経つとばらばらになってゆくので、世紀末の時点でSモデルとWモデルの間に差はなくなります。同じ特徴が独マックスプランクのモデルによる大アンサンブルでも見られることは、上記の説明が妥当であることを意味しています(図4b)。

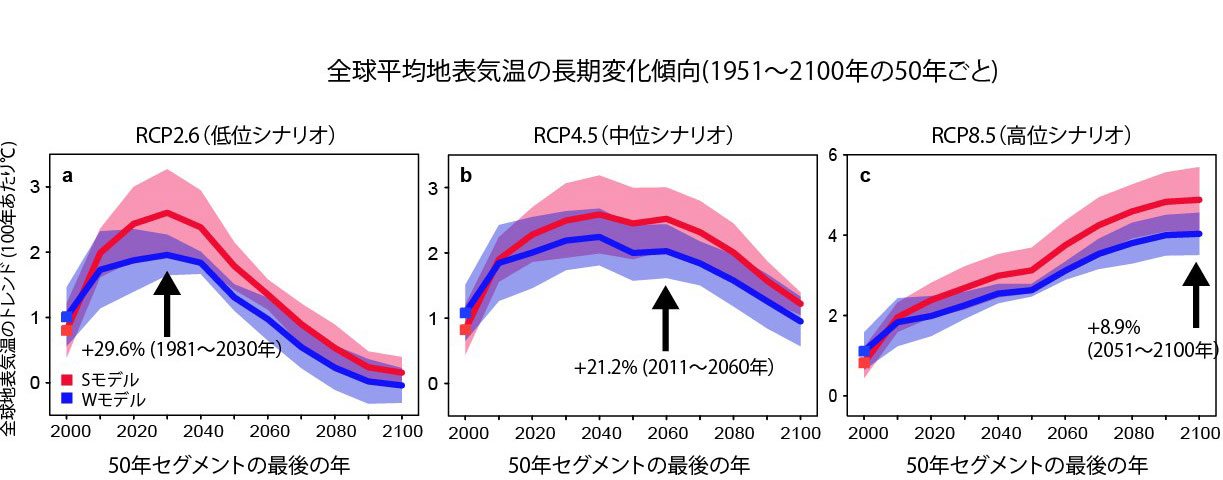

冒頭で触れたように、熱帯太平洋の海面水温東西コントラストは、全球の地表気温にも影響を及ぼします。全球平均気温は、20世紀以降上昇を続けており、その傾向は今世紀でも概ね変わらないと考えられますが、気温上昇の度合いは排出シナリオと自然変動によって異なります。1951~2100年の期間で50年の気温変化傾向をずらしながら求めると、低位のRCP2.6シナリオでは今世紀中盤以降の温暖化傾向は小さくなり気候安定化に向かいますが、高位のRCP8.5シナリオでは世紀末まで温暖化傾向は大きくなり続けます(図5)。これらのシナリオ依存の温暖化傾向に、自然変動の影響が加わると同じシナリオであっても結果が変わってきます。具体的には、IPOの符号が変わることで、Sモデルでは海面水温東西コントラストが弱化し(図4a)、それが大気循環の変化を介して全球気温の上昇を増幅します(図5で共通してSモデルの方が大きな気温上昇率を示すことから分かります)。いつ頃、どの程度温暖化が増幅するかはシナリオによりますが、RCP2.6では2030年頃までに+30%、RCP4.5では2060年頃までに+21%、RCP8.5では2100年頃までに+9%、気温上昇率が増大します。低位のシナリオで増幅が大きいのは、温暖化応答(シグナル)が小さいために自然変動(ノイズ)の影響がより顕著に検出されるためです。Sモデルが観測に近く、Wモデルが観測と逆の過去の変化をしていることから、将来の温暖化予測でもSモデルの結果がより確からしいと考えられます。

研究の意義

本研究の意義の第一は、数十年という長い期間であっても、気候の変化は温室効果ガスの増大に対する気候の応答だけでなく、自然の気候変動の影響が無視できないことが示された点です。ここでいう自然の変動は、不規則ではありますが数十年の間に正負の符号反転が起こることが予想されるために、この効果を考慮することで、将来の温暖化傾向が一時的により顕著になる可能性が明らかになりました。

もう一つの意義は、気候モデルのシミュレーションが示す将来の気候変化と、過去に観測された気候変化が一見不整合であっても、必ずしも気候モデルが間違っているという意味ではないことを示している点です。気候モデルには誤差があるため、将来予測に対する不確実性がつきまといます。CMIP5モデルによる気候変化予測は、今後のモデルの改善とともに修正されてゆく可能性もありますが、モデルの適切な評価には自然の気候変動の影響を正しく理解することが不可欠です。またその評価において、大アンサンブルシミュレーションが有用であることも示されました。

今後の展望

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第6次評価報告書のために作成されたCMIP6モデルのシミュレーションデータが利用可能になりつつあります。これを用いて、本研究で示された結果を検証することがまず重要です。また、今後10年程度の間にIPOの位相がどうなるかを、気候モデルを観測データで初期値化した近未来予測シミュレーションを活用して調べることや、温室効果ガス濃度の将来変化がどのRCPシナリオに近いかを注意深くモニターして、温暖化トレンドの確かな予測に繋げることで、パリ協定のグローバルストックテイクに有益な科学的情報が提供できると期待されます。

本研究は、文部科学省「統合的気候モデル高度化研究プログラム」の補助を受けて行われました。

5.発表雑誌

雑誌名:Nature Climate Change

論文タイトル:Enhanced warming constrained by past trends in equatorial Pacific sea surface temperature gradient

著者:Watanabe, M.*, J.-L. Dufresne, Y. Kosaka, T. Mauritsen, and H. Tatebe

[*は責任著者]

DOI番号:10.1038/s41558-020-00933-3

6.用語解説

注1:全球気候モデル(general circulation model、GCM)

気候システムを構成する様々な要素(大気、海洋、陸面、雪氷等)及びそれらの相互作用を物理法則に従って定式化し、温室効果ガス等の変動も考慮しながら気候の長期的変動を計算するプログラム。通常、世界全体または領域で大気及び海洋を格子状に分割し、各格子で気温や風速、水蒸気等の時間変化を計算します。気候シミュレーションでは計算期間が長期にわたるため、多くの場合スーパーコンピュータが用いられます。

注2:排出シナリオ

将来の気候変化の「予測」(projection)を気候モデルで行うには、モデルに与える将来の温室効果ガスの排出量変化の時系列的な推定データが必要です。これを排出シナリオと呼び、あり得る何通りかのシナリオをもとに、それぞれ温室効果ガスの濃度変化に変換して気候モデルに外部条件として与えます。本研究では、Representative Concentration Pathways (RCP、代表的濃度経路)と呼ばれる3通りのシナリオによるシミュレーション結果を用いました。高位のRCP8.5シナリオは温室効果ガス濃度が増加を続けることを仮定しており、低位のRCP2.6シナリオでは排出削減が進み温室効果ガス濃度が緩やかに低下してゆくことを仮定しています。

注3:CMIP5(Coupled Model Intercomparison Project Phase 5)

第5期結合モデル相互比較プロジェクトの略。世界気候研究計画(World Climate Research Programme, WCRP)のもとで行われている、共通の外部強制(温室効果ガスや太陽活動など)を与えて計算される全球気候モデルの比較プログラムで、IPCC AR5で引用された気候シミュレーションを統括したのがCMIP5です。CMIP5では、将来のシナリオとして注2で述べた4通りのRCPシナリオが用意されており、各国の気候モデルでそれらのシナリオについて将来気候のシミュレーションが行われています。

注4:平衡気候感度

大気中の二酸化炭素濃度が倍増して気候システムが再び平衡化したときの気温上昇量を平衡気候感度(Equilibrium climate sensitivity, ECS)と呼び、温暖化時の地球全体の地表気温の変化を表す指標として用います。実際には、二酸化炭素濃度は徐々に増えており、気候システムは平衡になっていませんが、そうした過渡的な気候の応答はECSに比例するため、理想的な条件で行う温暖化のシミュレーションからECSが推定されています。ECSの値が0.5℃違うだけで、温暖化の緩和策にかかるコストに大きな違いが生じるため、その推定幅を狭めることは、温暖化予測研究において重要な課題です。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書(AR5)の見積もりでは、ECSの推定値は1.5~4.5℃と3℃の幅があります。

注5:大アンサンブル(Large Ensemble, LE)

CMIP5と同じ過去から将来までの気候シミュレーションを、モデルの初期状態をわずかに変えて多数行うもの。モデルが同じであれば、シミュレーション間のばらつきは温暖化応答を含まない自然の気候変動のみにより生じるため、自然変動の役割を定量的に推定するのに役に立ちます。LEでは、一つ一つのシミュレーションをメンバーと呼びます。本研究では、日米独仏の4つの気候モデルで実施された計220メンバーのシミュレーションデータを解析しました。これは、CMIP5シミュレーションの約10倍のビッグデータです。

注6:太平洋数十年規模振動(Interdecadal Pacific Oscillation, IPO)

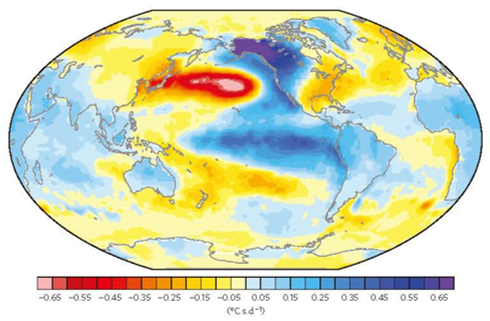

太平洋全域で海面水温が数十年の規模で緩やかに上昇・下降を繰り返すような変動で、太平洋十年規模振動(Pacific Decadal Oscillation, PDO)とも呼ばれます。IPOは太平洋で最も卓越する長期気候変動で、下図のように熱帯域と中緯度で逆符号の海面水温偏差を示します。2000年代はIPOが負位相にあり、熱帯の海面水温が低い傾向を続けていました。

http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n10/full/nclimate2341.html

- IPOの海面水温パターン(負位相時)

注7:赤道貿易風

赤道近傍では、地球自転の効果により東から西へ西向きの地表風が吹いています。これを貿易風と呼び、特に太平洋と大西洋で年間を通じて明瞭に見られます。太平洋では、貿易風は暖かい海水を西へ運ぶことでインドネシア周辺の高い海面水温を維持し、そこでの活発な積雲対流活動を助けています。

7.添付資料

関連タグ