タクティカル・アーバニズムを定量化する

―御堂筋の歩行者空間化は周辺の小売店・飲食店の売り上げを向上させたか?―

- 研究成果

2025年3月4日

発表のポイント

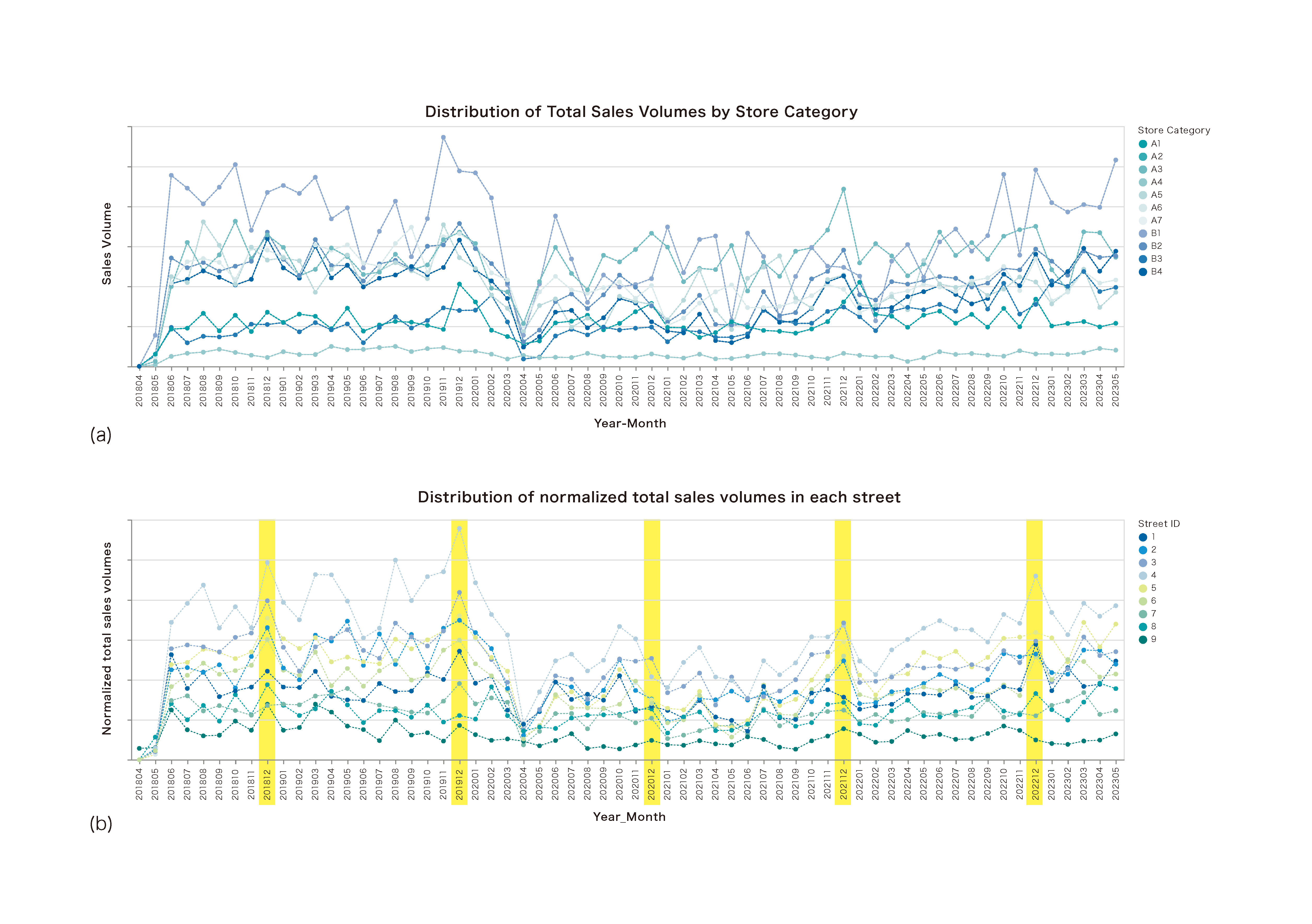

- 御堂筋で毎年行われている歩行者空間化の社会実験(御堂筋チャレンジ)の経済効果を複数年に渡って検証したところ、イベント期間中における小売店・飲食店の売上は平常時に比べて向上していることが分かった。

- 戎橋筋や千日前筋など周辺の街路に立地している小売店・飲食店の売上も向上していることから、短期的な歩行者空間化は周辺環境へも経済効果が波及し、エリア全体として売上が底上げされたと考えられる。

- これらの結果は、今後タクティカル・アーバニズムといった社会実験を通してウォーカブルを推進したい自治体やエリアマネジメント団体等が周辺住民や利害関係者と合意形成を行う際の根拠となりえる。

発表概要

いま世界中の都市でタクティカル・アーバニズムと呼ばれる短期的な歩行者空間化の社会実験が行われています。一時的に車の通行を禁止にしたり、街路に椅子やテーブル、芝生を敷いて歩行者優先にしたりといった取り組みです。これらはいずれも、車に占拠されていた街路を人々の手に取り戻し、「街に賑わいを取り戻そう」「よりより環境を創り出そう」という試みの一環として捉えることができます。

そのいっぽうで、タクティカル・アーバニズムの介入効果が科学的に検証されている訳ではありません。特に周辺に立地している小売店・飲食店への経済効果は未知な部分が多く、それらの効果が実証されたうえでタクティカル・アーバニズムが実装されている訳ではないのです。多くの取り組みでは「歩行者空間にしたら気持ちが良さそうだ」「車が通っているよりも人々の笑い声が聞こえる方が楽しそうじゃないか」などといった、どちらかと言うと直感や気分、雰囲気に基づいて行われていることが殆どです。

このような背景から、東京大学先端科学技術研究センターの吉村有司特任准教授と山岡馨(同大学博士課程)、マサチューセッツ工科大学のパウロ・サンティ・リサーチ・サイエンティストは共同で、長期間に渡るクレジットカードの決済データをもちいた小売店・飲食店の売上指数と携帯機器の位置情報をもちいてエリア内の経済・人流解析を行いました。その結果、短期的なタクティカル・アーバニズムにおいてさえも周辺に立地している小売店・飲食店に正の経済効果が生まれることを確認しました。

本研究論文は2025/02/27にCitiesに公開されました。

子供の頃は誰しも、近所の道端で縄跳びをしたりチョークで絵を描きながら街路で友達と楽しく遊んだ記憶があるのではないでしょうか。大人になるにつれ、街路は自動車が通るところ、危険なところという常識が強くなり、次第に街路で遊ぶ楽しさを忘れてしまいます。しかしストリートは人々のための空間です。決して自動車だけが最適に移動する為だけに使われる空間ではありません。みんなが楽しめる空間を「直感」に頼るのではなく「データ」を用いながらどうやって創造していくのか、その場の雰囲気でデザインするのではなく、科学的なデータに基づいてどうやって周辺住民と共創していくのか。芸術的な側面が強調されがちな建築や都市計画・まちづくりといった分野にデータサイエンスで切り込んでいく醍醐味や、サイエンスの楽しさを感じてもらえれば嬉しいです。(吉村有司特任准教授)

[社会的意義・今後の展望]

我々の都市は今後「歩いて楽しいまちづくり」をビジョンに掲げながら創られていくものと思われます。その際に「居心地がよさそうだからやる」「気持ちがよさそうだからやってみる」ではなく、科学的な根拠に基づきながらウォーカブルな環境を整備していくことが益々重要な世の中になってくると思われます。特にその地区の賑わいを生み出している個人経営の小売店・飲食店や、住民との合意形成をどのようにしていくかがキーとなってきます。本研究結果は、単に「雰囲気が良くなるからウォーカブルにする」とはまた違ったレイヤーでの合意形成を可能にします。このような「データをもちいたまちづくり」こそ、我々の時代の都市のつくりかたの主流になっていくと思われ、その際に都市データだけではなく、その使い方も一緒に提示していくことによって、みんなで都市を育てていくという観点に寄与できればと考えています。

発表雑誌

- 雑誌名:

- CITIES

- 論文タイトル:

- Quantifying tactical urbanism: Economic impact of short-term pedestrianization on retail establishments

- 著者:

- Yuji YOSHIMURA, Kaoru YAMAOKA, Paolo SANTI

- DOI番号:

- https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.105803

問合せ先

東京大学先端科学技術研究センター 共創まちづくり分野特任准教授 吉村 有司(よしむら ゆうじ)

関連タグ