- ホーム

- 研究について

- 研究者紹介 フロントランナー

- 008:小泉 秀樹 教授

008:小泉 秀樹 教授

小泉 秀樹 教授

小泉 秀樹 教授

共創まちづくり分野

公開日:2020年 2月 6日

日本はいかにして持続可能な社会となるか――

次世代型「まちづくり」による地域再生

日本の「まち」が一大転換期に差しかかっている。その要因は高齢化だ。2025年を境に、団塊の世代が相次いで後期高齢者となり、2040年には団塊ジュニアも高齢者となる。特に大都市郊外では、近いうちに「まち」も高齢化し、日本社会全体の持続性に赤信号が灯りかねない。

この問題解決に取り組むのが「共創まちづくり分野」の小泉秀樹教授だ。まちづくりの効果的な手法を確立するため、小泉教授は自らコミュニティ再生プロジェクトを実践し、研究へのフィードバックを重ねてきた。自治体や企業との協働によるまちづくりや、「地域共創リビングラボ」で行われている先端研ならではの先進的な研究活動など、幅広い実践研究に積極的に取り組んでいる。

まちづくりをめぐる変遷

「まちづくり」という言葉は、いわゆる大和ことばであり、日本では古くから使われてきた。ただ、アカデミアの文脈で頻繁に使われるようになったのは戦後のことである。

「学術用語としての『まちづくり』は、社会科学系の研究者によって使われ始めました。彼らにとっての『まちづくり』は、『都市計画』に対抗する理念を象徴する言葉だったのです」と、小泉教授は用語の歴史的な経緯を語る。

戦後まもなく始まった復興を目指した都市計画の主な対象は、道路や公園などの物理的空間であり、その主目的は戦災で失われたインフラの復興である。こうしたハード面主体の考え方に対して、社会科学系の研究者たちが「まちづくり」という概念による問題提起を行った。

復興を単なる物理的空間の整備とだけ捉えるのでは不十分で、そこに暮らす人たちの生活や、暮らしを支える地域社会も包括的に再構築する必要がある。「まちづくり」には、このような意図が込められていた。

その後、インナーエリアすなわち低層木造の密集市街地の問題がクローズアップされるようになり、ここでも「まちづくり」がテーマとなる。インナーエリアとは、低層木造の住宅と商店や小さな町工場などが密集し混在している地域であり、生活環境は決して良いとはいえない。このようなインナーエリアの環境改善を考えるにあたっては、いったんすべてを更地にしたうえで新しい街をつくり直す「スラムクリアランス」という手法を用いることを基本としていた。

「ところが、インナーエリアのように住環境のよくない場所とはいえ、そこには暮らす人々の生活が根づいています。だからこれまでの人々の暮らしぶりを基盤としたうえで、この先どのような環境が望ましいのかを考える必要があります。こうした文脈でも、『まちづくり』という言葉が使われるようになりました。ただ、社会科学系の研究者たちの議論における『まちづくり』は、理念を象徴する言葉です。あくまで目標概念あるいは達成概念にとどまり、『まちづくり』の具体的な手法は示されていません。そこで実践的な動きを始めたのが建築系の研究者だったのです」

「リ・アクティブ」から「プロ・アクティブ」への転換

やがて「まちづくり」の実践がこうしたインナーエリアを中心として行われるようになる。典型的成功例と言われるのが、神戸市長田区真野地区である。同地区は住工混在地区であり、工場排煙によりぜん息になる子どもや高齢者の増加など、環境面で深刻な問題を抱えていた。こうした状況を受け、1960年代後半から住民自身による環境改善活動が始まっていた。

具体的には、ぜん息の実態調査や産業廃棄物の除去などの活動が行われていた。ただ、これらは「リ・アクティブ」、つまり問題の発生に対して事後的に対処する活動であった。

だが、環境問題に後追いで対応していたのでは根源的な問題解決は不可能であり、生活環境の本質的な改善にはつながらない。そこで、建築系の都市計画の研究者や実務家たちが活動に加わった。その結果導入されたのが、「プロ・アクティブ」なアプローチ、すなわち理想のゴールを設定したうえで、そこから逆算してアクションを考え実行するやり方だ。

「こうした活動が神戸でいち早く行われた理由は、同市が革新自治体だったからでしょう。やがて神戸市は全国に先駆けて『まちづくり条例』を制定します。続いて神戸と同じく革新首長に率いられ、新しい『まちづくり』に取り組んだのが世田谷区の太子堂地区です。私も大学院生時代に先輩や同級生に連れられて参加しました」

真野地区の事例が示すように、日本の「まちづくり」はまず、環境などの問題を抱えた地域の改善活動として始まった。その後90年代に入ると、地方都市における中心市街地の衰退問題が起こる。大規模小売店立地法の規制緩和に伴い、郊外に大型スーパーマーケットが出店、客を奪われた中心部の商店街が衰退していった。また古い町並みなど歴史的環境を含む地域では、エリア全体での環境保全が模索されるようにもなった。

「いわゆるシャッター通りの改善や歴史的エリアの環境保全など、いずれにおいても『まちづくり』のアプローチが取り入れられるようになりました。それとともに、活動に関わる主体も多様化していきます。たとえば、東京の大丸有エリアマネジメントなどでも、大手町、丸の内、有楽町エリアの価値向上をめざす『協議会』や『懇談会』が立ち上げられました。協議会には、地権者、行政、関連企業を含む幅広い関係者が参加して積極的に意見交換を行い、コンセンサスベースでプロジェクトが進められています。これら一連の活動を通じて、地域の価値を高める普遍的なやり方が見えてきました。エリアを超越して共通する『まちづくり』の手法があるのです」

郊外住宅地で進行する「エンプティネスト」化

日本の今後の「まちづくり」を考える際に、大前提となるのが高齢化の進行である。地方圏で先行している高齢化は今後、確実に大都市圏に及んでくる。すでに大都市圏の郊外住宅地では、世帯数と人口が共に減少傾向に転じ、空き家や空き地が目立ち始めている。

「この先5年ぐらいで、いわゆる団塊の世代の方々が後期高齢者、つまり75歳以上になっていきます。一般的に、75歳を越えると年を追うごとに要介護度が上がります。大都市圏の郊外では、そのような高齢者が多数を占めています。そこでは、『エンプティネスト』と呼ばれる世帯分離が発生しており、親元から離れた子ども世帯がそのまま郊外に戻ってくることは少なく、高齢者が夫婦だけで暮らす『空っぽの巣』になります。夫婦のどちらかがお亡くなりになって、単身者世帯も増えています。とはいえ大多数の人が、いま住んでいる場所で暮らし続けたいと望んでいるのです」

こうした状況を放置すれば、大都市圏の郊外は、高齢者、それも要介護度が高まる人たちが多く暮らす特殊なエリアとなっていく。高齢化や人口減少によりエリアの活力が失われれば、地価は下がっていくだろう。地価下落は税収減につながり、地方自治体の財政構造が悪化する。その結果、手厚い介護などは望むべくもなくなる。まさに悪循環であり、日本の社会保障や経済にとって深刻なリスク要因となる。

「大都市圏の郊外住宅地を抱える自治体の担当者は、すでに相当な危機意識を持っています。こうしたエリアに新しい価値を埋め込み、若い人たちが戻って来れば、民間投資も引き込めるでしょうし、高齢者が元気で過ごせる環境を用意することもできるようになるでしょう。たとえば、高齢者が気軽に外出できる環境があれば、健康が維持され易いことが明らかになっていますから、そうした場や活動、施設を埋め込むことが大切です」

人口が減り高齢者の多い地域を対象とした「まちづくり」では、住民主体の活動や行政施策だけでは限界もある。

「だから企業やNPOなども含む多種多様な主体による『共創アプローチ』が必要になります。地域を取り巻くあらゆる関係者が、総力を結集して地域再生に取り組むアプローチをいかに進めるのか。これが今後の『まちづくり』における最重要テーマになると思います」

何気ない「場所」が、コミュニティ再生のカギを握る

「まちづくり」で重要なのは、ハードとソフトを融合して整備することだ。道路や公園などのインフラ整備と並行して、地域の支え合いや社会的紐帯を新たにつくっていく必要がある。求められるのはコミュニティの再生であり、そのために必要なのはコミュニティの新たな担い手だ。

「たとえば、該当エリア内に商店街の組織があれば、コミュニティの担い手となってもらう。自治会や町会なども、同じく担い手の一つです。地域に根ざしているPTAや各種サークル活動などにも加わってもらい、みんなで地域の問題解決を図る。これは『コミュニティデザイン』もしくは『コミュニティマネジメント』と呼ばれる考え方です。そもそも『まちづくり』とは、ハード面の都市計画的な側面と、コミュニティデザインの側面が一体化して動くものです。こうした取り組みを具体化したのが、我々が横浜市たまプラーザで実践している『次世代郊外まちづくり』です」

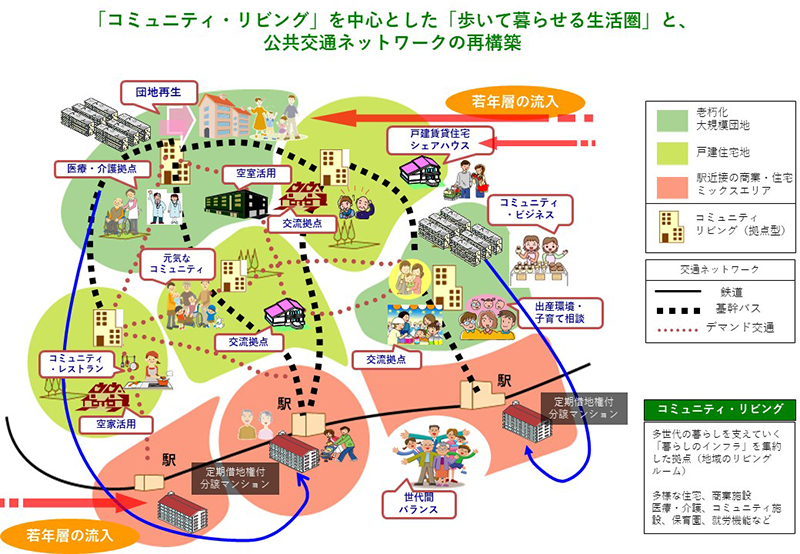

横浜市や東急電鉄と組んで小泉教授がたまプラーザで行っている活動、その狙いは場所の価値を変えることだ。ここで提唱されているのは「コミュニティ・リビング」という新たなコンセプトだ。それは、多世代の暮らし(すむ、働く、楽しむ)を支えていく「暮らしのインフラ」を集約した拠点、言い換えれば地域のリビングルームのような場所のことを指す。

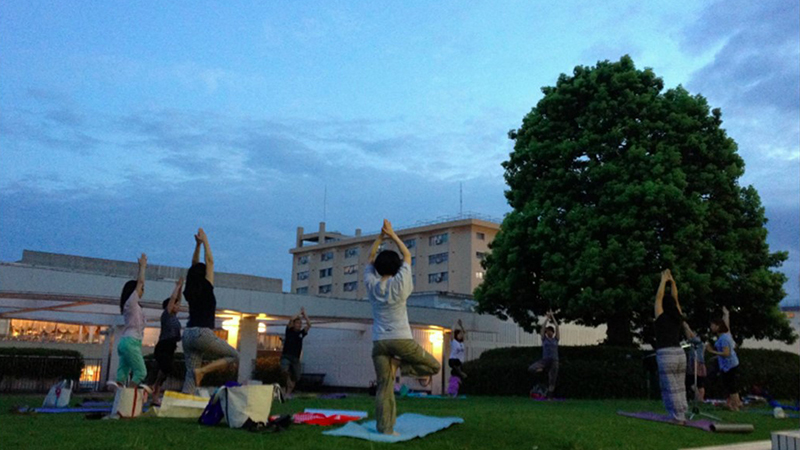

これまであまり活用されていなかった公園広場や、駅前のちょっとしたグリーンスペースをコミュニティ活動の場として利用する。そこでワークショップやヨガ教室を開催し、都市部では孤立しがちなプレママたちがつながる交流の場とする。これまで見過ごされていた場所が、コミュニティの中で新たな価値を持つ。

「なんでもないような場所に、新たな価値や意味を生み出すことを『プレイスメイキング』と呼びます。特定の場所に新たな価値を感じられれば、その場所に対する愛着が高まり、みんなでより良くしていこうというモチベーションが生まれます。住民が自発的に地域の環境改善に貢献する仕組みをつくり、社会課題の解決につなげる。これがプレイスベースト、すなわち場所に根付いた共創活動であり、私の研究実践の一つの柱となっています」

https://facebook.com/alltamapla.sports

コミュニティ再生の試金石

たまプラーザでの実践研究の結果は、今後の日本における「まちづくり」の重要な指針になると期待されている。もともと2010年に横浜市と東急電鉄(現・東急)から小泉教授に話があり、同地区の再生プロジェクトがスタートした。実は同地区においても、外縁部にある戸建ての住宅地域などでは高齢化が進み、空き家も増えている。ただ、公営住宅や社宅もあり若い世代も暮らしているので、まだ高齢者だけのエリアにはなっていない。

「比較的条件の良いたまプラーザで郊外住宅地の再生ができないのなら、より条件の悪い他のエリアでの再生などできるはずがありません。ここで成功すれば、そのエッセンスを他地域にも横展開できる可能性がある。逆にうまくいかないようなら、別のアプローチを考えなければならない。その見極めをするために、たまプラーザで取り組んでいます」

たまプラーザにおける再生には、同地区に関わるあらゆるステイクホルダーが参加した。地域住民と横浜市はもとより、商店街、PTA、社会福祉法人、そしてデベロッパーとしての東急の存在が大きい。

「横浜市さんと東急さんが相談に来られたときに、強く感じたのが両者の熱意です。ただ、大手企業が関わると、企業の考え方に配慮しなければなりません。一方には、従来の住民ベースの考え方があります。この両者をいかにうまく組み合わせるのか。お互いの良いところを引き出すのは、チャレンジングな試みでした。それだけにこのプロジェクトがうまくいけば、東急さんをはじめとする鉄道沿線でのまちづくりに応用できると考えたのです」

研究と実践のクロスポイント

「プロジェクトにおける私の役割はプロセスデザインと各局面における場のデザイン、コーディネーションです。多岐にわたるステイクホルダーとコミュニケーションをとりながら、地域再生に必要な取り組みを想定し、状況にあわせて臨機応変に実施するための調整役ともいえます」

小泉教授が今のスタイルの『まちづくり』に本格的に取り組み始めたのは1990年代の後半ぐらいからだという。従来の枠組みにとらわれることなく、コミュニティ再生に必要な新たなステイクホルダーを見出す。それでも足りない場合は、新しい担い手を紡ぎだすことで地域再生を推進する。それが、埼玉県深谷市などでの実践を通してつくり上げてきた、教授の『まちづくり』の手法だ。この手法に企業を巻き込み次世代型の『まちづくり』として実践しているのが、たまプラーザでの事例だ。

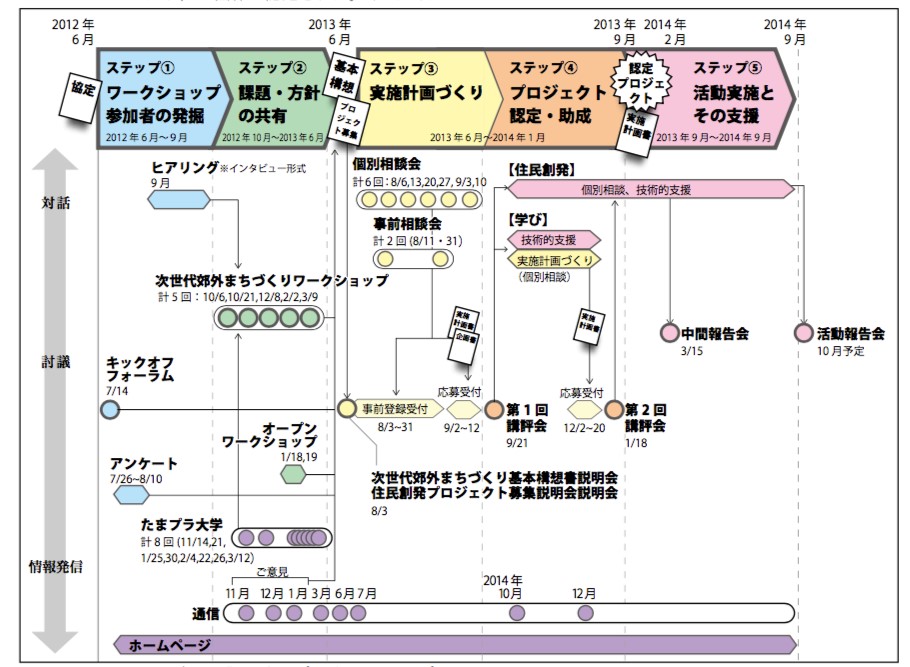

出典:永井 ふみ、小泉 秀樹(2014)住環境の価値を維持保全する主体の形成を実現するための計画技術について―次世代郊外まちづくり「住民創発プロジェクト」を対象に―(日本建築学会大会学術講演梗概集)

企業が関わった結果、新たな発見があったという。それは企業ならではのスピード感だ。東急は電鉄会社であり、純粋な営利企業とは若干異なり公的な側面も持っている。それでもプロジェクトを進める際に、強調されたのがスピード感だった。

といっても早く利益をあげろという話ではない。企業としてプロジェクトに継続的に関わるためには、成果が上がっている証をある程度早期に示す必要があるのだ。

「現在、多くの企業と共創的にまちづくりの実践を進めていますが、一般に、まちづくりの現場に関わってくれている企業担当者は、地域のほかの関係者と接しているから腰を据えて取り組む必要性を十分わかってくれています。けれども、社内では、必ずしもそうした状況が十分に理解されていない場合も多い。だから上司から『短期間にもっと目に見える成果を出せ』などと要求される。企業とほかのステイクホルダーとの間に横たわるスピード感や価値観の調整は、我々にとっては新たな課題となりました」

そもそも研究者である小泉教授が、現場に出て実際にプロジェクトに関わる理由は何なのだろうか。

「制度面や方法論、あるいは技術面などで問題のないプロジェクトには関わっていません。あえて取り組む必要があるのは、たまプラーザのケースのように今後の波及性を見込める事案、イノベーティブなチャレンジが必要なケースです。行政担当や企業、さらに住民の方々だけでは解けない課題、前例のない課題に挑戦して、新たな知を生み出すのが研究者としての使命です」

先端的なまちづくり以外にもう一点だけ、小泉教授は自ら関わることを課しているパターンがある。プロジェクトメンバーに熱量の高い人がいるにもかかわらず、予算面での制約などから十分な体制が整っていないケースだ。こうした案件には、ボランタリーアクションとしてサポート役に回るという。

先端研ならではの、エッジの効いた取り組み

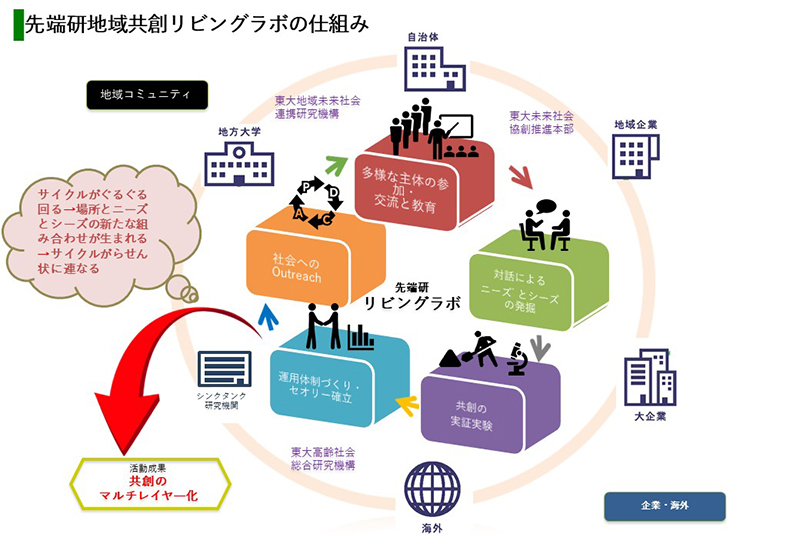

先端研では、「まちづくり」に関わるプロジェクトとして「地域共創リビングラボ」が立ち上げられている。その目的は、複雑化、個別化する地域の課題に対処し持続可能な社会とするため、マルチセクターが参加する仕組みや共創的手法を提供することだ。

「先端研は文理融合の組織であり、多様な人材が揃っています。こうした人材を活用して機動力のある取り組み、共創的な活動を行えるのが、地域共創リビングラボの強みです。本体の東京大学にはもちろん多彩な先生方が揃っていますが、大学内部の組織として学部横断的に人材を集めてチームを組んで動くのは、決して容易なことではありません。ところが、先端研では自由に活動できます。我々がたまプラーザで行ってきた活動を、さらにブラッシュアップするような、よりイノベーティブな取り組みも可能です」

たまプラーザの事例は、行政と企業、地域の関係者に加えてアカデミアの参加により成功しつつある。こうした取り組みが、日本において行われたケースはまだまだ少ない。

「私以外にも、先端研の多くの先生方が、さまざまな地域に関わっている現状を踏まえれば、活動の場はさらに拡がる可能性があります。地域のテーマに見合った、ふさわしい研究者のチームを構成し対応する『地域共創リビングラボ』は、日本の再生に大きな威力を発揮するはずです」

小泉教授が構想する地域共創リビングラボを活用した新たなまちづくり。これが実現すれば、近未来の日本社会にとって欠かせない救世主となりうるはずだ。

1993年東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程修了、博士(工学)。東京理科大学理工学部建築学科助手、東京大学工学部都市工学科講師、同助教授、同准教授、同教授を経て2016年より現職。共著に『コミュニティデザイン学:その仕組みづくりから考える』(東京大学出版会)、『東日本大震災 復興まちづくり最前線』(学芸出版社)、『まちづくり百科事典』(丸善)、『持続可能性を求めて』(日本経済評論社)、『スマートグロース』など多数。2003年都市住宅学会賞(著作)、2005年日本環境共生学会 環境共生学術賞、2012年都市住宅学会業績賞、グッドデザイン賞などを受賞。

関連タグ