- ホーム

- 研究について

- 研究者紹介 フロントランナー

- 003:小坂 優 准教授

003:小坂 優 准教授

小坂 優 准教授

小坂 優 准教授

グローバル気候力学 分野

公開日:2019年 7月 29日

温暖化はなぜ「階段状」に進んできたのか ――

自然変動と人為変化の影響を切り分け、気候変動の本質に迫る

近年、日本では猛暑や豪雨などの異常気象が頻発している。その原因を考えると当然、地球温暖化の影響が頭に浮かぶ。ところが実際には、1990年代末から2010年代初めまでの間、全世界平均気温の上昇はあまり進まず、温暖化は一時停滞していた。「グローバル気候力学分野」の小坂優准教授は、気候変動の要因を人為起源と自然変動に切り分けて解明する研究に取り組んでいる。その結果明らかになったのは、温暖化の進行を自然変動が一時的に抑えるメカニズムだ。全地球規模の膨大なデータを精緻に解析し、小坂准教授は地球の未来シナリオを描き出そうとしている。

「異常気象」が頻発する背景

2019年7月、九州南部が記録的な豪雨に見舞われ、約200万人に避難指示が出された。2018年7月にも、西日本から東海地方での記録的な豪雨と、引き続く全国的な猛暑に見舞われている。豪雨がもたらした総雨量と連日続いた記録的な高温は、まさに異常気象と呼ぶのがふさわしい。それが、なぜこうも頻発しているのだろうか。

「本来、異常気象とは低頻度で起こる気象という意味ですから、そうした気象が起こること自体は、特にあってはならないような異常な事態ではありません」と小坂准教授は語る。 確かに日本語で「異常」と表現すると「本来あってはならない」といったニュアンスを感じてしまうが、英語なら「Extreme Weather」であり異常ではなく「極端な気象」という意味だ。

気候とは、大気の運動・気温・湿度・雲・降水や海洋の運動・水温・塩分・海氷分布など多くの要素が複雑に絡み合う巨大な系である。気候系の内部には常に「ゆらぎ」が存在し、大気の状態は一定ではない。従って時に豪雨や猛暑など「極端な気象」が集中発生するのは十分ありうることで、そのこと自体は珍しいことではあっても、決して異常な事態ではない。

「ただ、数十年に1度程度とされてきた規模の極端な気象が、ここ最近毎年のように起きています。その背景には何があるのかと考えるなら、地球温暖化の影響は否定できません」

地球温暖化は気候系内部のゆらぎによってもたらされた自然現象ではない。人間の活動、特に産業革命以降急速に増えた温室効果ガスを中心とする、気候系外部からの人為的な力が引き起こした長期的な変化である。

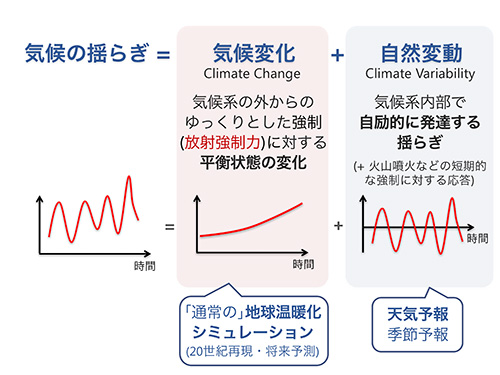

人為起源の温暖化は「気候変化(Climate Change)」であり、気候系内部で自励的に発生する「自然変動(Climate Variability)」とは区別しなければならない。ただし注意すべきは、観測される気象現象はすべて、気候変化と自然変動が合わさった結果であることだ(図1参照)。

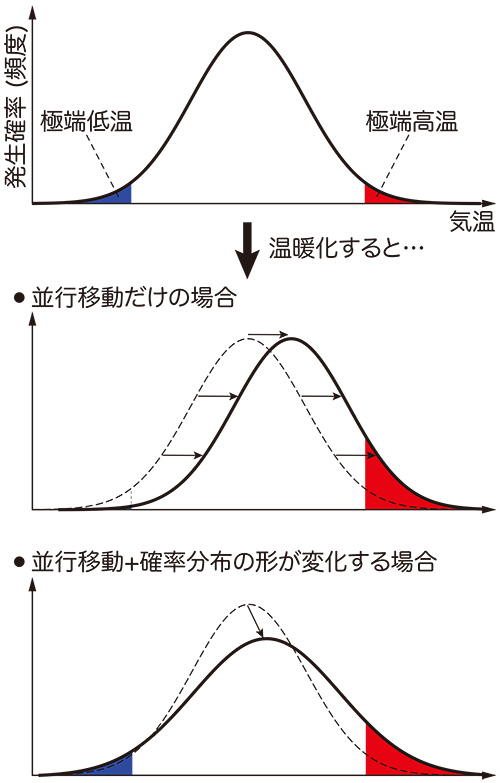

現状は温暖化の進行により、平衡状態そのものが変化している。そこに自然変動が重なれば気候のゆらぎ方が変わり、異常気象の発生確率は変化するだろう。温暖化と異常気象頻発の関連性を確率密度関数で考えてみるとよく分かる。温暖化によって気温や降水量などの気象変数の確率密度分布が全体的にずれたり、確率密度分布の形そのものが変わったりすれば、極端な気象の発生確率は劇的に変わる(図2参照)。

©2019 Yu Kosaka

温暖化「停滞」の真因に迫る

地球温暖化は、100年規模で起こっている気候変化だ。その変化は、温室効果ガスや大気汚染物質によって引き起こされている。

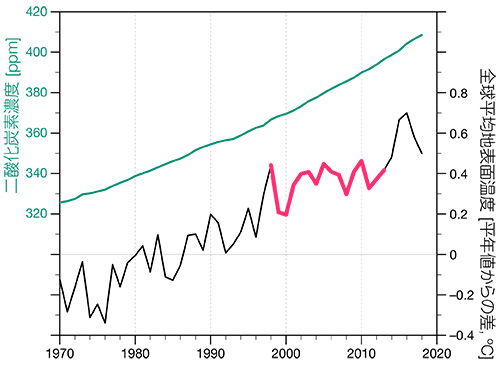

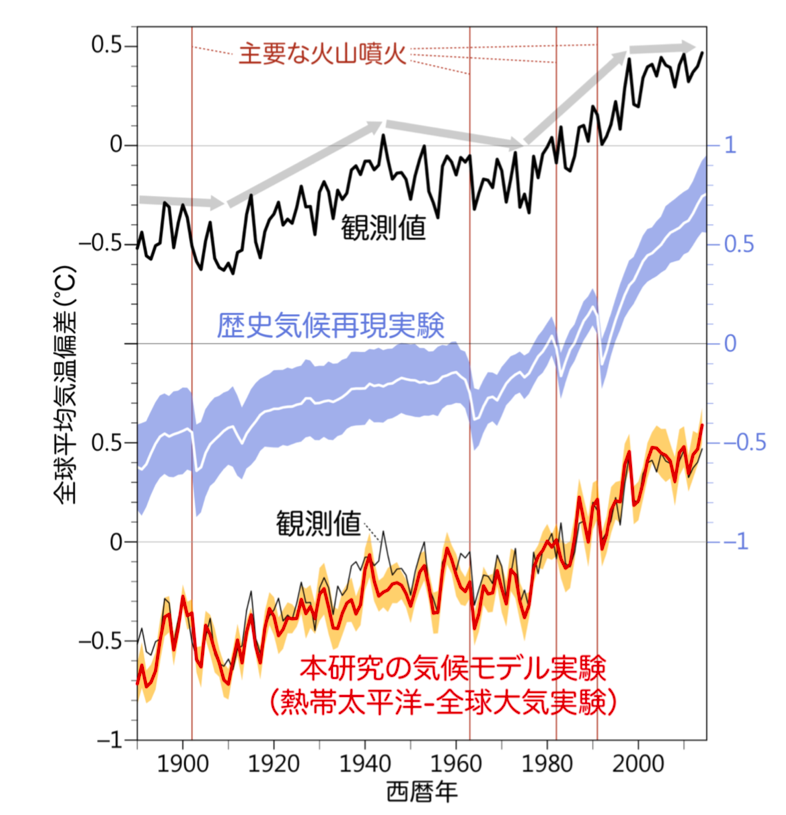

温室効果をもたらす二酸化炭素は、産業革命以後、一貫して増え続けている。ところが不思議なことに、1990年代末から2010年代初めまでの15年ほどにわたって、全球平均地表面温度の上昇は明らかに減速した(図3参照)。この地球温暖化の停滞は、「中断」「小休止」を意味する語を用いて地球温暖化の「ハイエイタス」とも呼ばれる。過去を振り返れば、全球平均地表面温度の上昇は1940年代半ばから1970年代半ばにも停滞している。

もちろん、この間も二酸化炭素濃度は右肩上がりで上昇し続けている。この「ハイエイタス」により、地球温暖化に対する懐疑論が高まることもあった。けれども2011年に小さく底を打って以降、再び温度は上昇に転じ、2016年には最高値を記録した。

気候力学においては、気候条件を数値的に再現し、将来像を予測するために「全球気候モデル(Global Climate Model:GCM)」が使われる。これは、流体力学・熱力学・化学などの方程式を用いて地球の気候を再現し、その変動や変化を表現する数理モデルだ。

このモデルに、実際に観測された二酸化炭素を中心とする温室効果ガス濃度を与える「歴史気候再現実験」により、19世紀後半以降の長期的な気温上昇を再現することができる。さらには、未来の温室効果ガス濃度などのシナリオを与えれば、将来の気候の推移をシミュレーションすることも可能だ。

ところが、従来の全球気候モデルでは、過去に2回起こったハイエイタスは再現できていない。温度上昇を妨げた要因は何か。小坂准教授は自然変動の影響に目をつけた。

「観測される気象現象はすべて、人間が自然に及ぼした影響である人為起源変化と、自然が作り出す揺らぎである自然変動とが足し合わさった結果です。観測結果を見ているだけでは、人為起源変化と自然変動とを切り分けて解析することはできません。長期的な変動を正確に把握するために、また今後を予測するためにも、要因の精緻な切り分けが必要です」

小坂准教授は、モデルの使い方に独自の手法を持ち込み、自然変動の影響解明に成功した。 その手法は「ペースメーカー実験」と呼ばれる。全球気候モデルでは、自然変動の時間的推移が、何十年もの間に渡って観測と一致することは通常ありえない。2週間より先の日々の天気を予測出来ないのと同じである。

そこで小坂准教授は、温室効果ガス濃度の観測値に加えて、過去に観測された熱帯東太平洋域での海面水温変動もモデルに取り込んだ。この地域での自然変動を現実と一致させたうえで計算したのだ。

突き止められた「温暖化ペースメーカー」の正体

観測データを取り込んで計算する。言葉にすればこれだけだが、実際にはとてつもなく膨大な計算だ。地球の大気と海洋全体を格子状に3次元に分割し、それぞれの格子点での大気の運動・気温・湿度・雲・降水などによって記述される気候状態の時間的な変化を計算するのだ。2次や3次などの単純な方程式を解くのではなく、数百万次元に及ぶ連立偏微分方程式を一つずつ積分していく、気の遠くなるような計算をひたすら進めていかなければならない。

「実際の計算はコンピュータに任せるしかないのですが、コンピュータパワーが高まったことで、アプローチの選択肢が増えました」

小坂准教授らの研究グループが、放射強制力に加えて熱帯東太平洋域の自然変動履歴をも取り込み、シミュレーションを行ったところ、ハイエイタスが見事に再現された。それも、1990年代末からのハイエイタスだけにとどまらず、20世紀中期(1940年代半ば~70年代半ば)のハイエイタスも再現することができたのだ。

「1990年代から2010年頃までの熱帯太平洋の十年規模海面水温低下が、全球平均地表面温度を下げる方向に機能していることが判明しました。この海域での自然変動が、温暖化の停滞と加速のタイミングを決める、まさにペースメーカーを務めているのです。私たちが行った『ペースメーカー実験』により、過去120年にわたる階段状の上昇を伴った全球平均地表面温度変化を、極めて高い精度で再現することができました」

本来なら上昇していたはずの気温が、十年規模の自然変動によって一時的に抑えられていた。これがハイエイタスの真相である。

もとより温室効果ガス濃度の増加が止まったわけでは決してなく、温室効果ガス濃度は依然として右肩上がりで増え続けている。仮に熱帯太平洋がもたらしたペースメーカー効果がなかったなら、全球平均地表面温度は現在の観測値より高まっていたはずだ。

「ペースメーカー実験と従来の歴史気候再現実験を用いて、全球平均地表面温度の観測値から自然変動の要因を除去しました。その結果、全球平均気温の実測値は20世紀初めと比べて0.9℃の上昇にとどまっていますが、人為起源による気温上昇はすでに1.2℃近くに達していると推定されます」

これを裏付けるように、ハイエイタスが終わった2013年から全球平均地表面温度は急上昇し、2016年に過去最高を記録した。

「重要なことは、温室効果ガスによる気候変化と自然変動とでは、気温変化の空間分布や季節性が違うということです。温室効果ガス濃度が増えると、世界中のほぼどこでもどの季節でも地表面温度は上昇します。ところが自然変動の場合、地域や季節によって、温度は上がるところも下がるところもあり、全球平均地表面温度はそれらの残差に過ぎません。自然変動によって全球平均地表面温度の上昇が抑制されている場合、地域的にはもっと急激な温度上昇や逆の温度低下が起こっているのです」

異常気象は元来、地域的な現象である。自然変動がもたらす地域的な影響が、全世界規模で起こる人為起源の気候変化に重なっている。その結果が、日本や世界各地での記録的な高温や豪雨だけでなく、温暖化に反するかのような記録的寒波や豪雪などの異常気象の背景にある可能性が強いのだ。

北極では、なぜハイペースで温暖化が進むのか

研究テーマが数多ある中、これから小坂准教授が取り組もうとしているのがハイエイタス研究の知見を活かせる北極温暖化問題である

「ハイエイタスでは全球平均地表面温度を考えました。次のステップは、地域規模での過去の気候変動の要因を特定することです。北極ではいま全球平均の2倍ぐらいのスピードで温暖化が進行していて、温暖化の象徴になっています。ですが、そのうちどれだけが人為起源の影響で、どれだけが自然変動であるかはあまりわかっていません」

北極温暖化に影響を与える自然変動については、多くの研究者が大西洋に内在する変動に注目してきた。その背景として想定されているのは海洋の循環である。北大西洋では暖かい暖流が米国東岸に位置するメキシコ湾から北欧付近まで達し、北極海に熱をもたらしている。この海洋循環に異変が起これば、北極の気候に影響するという考え方だ。

これに対して小坂准教授は太平洋の影響も見逃せないと考える。研究の方法論は、ハイエイタスを解明したアプローチと同じで、ペースメーカー実験を用いる。その結果を元に、人為起源影響と自然変動の影響を切り分ける。さらに小坂准教授は、北極域に内在するフィードバック過程を強調する。

「熱帯太平洋変動がもたらす大気循環の揺らぎが、北極域への熱流入を変えます。ですが、北極域の大気-海洋-海氷の相互作用がもたらすフィードバックが、この熱流入に対する応答を増幅することがわかってきました」

そもそも小坂准教授が過去のデータにこだわる理由は、研究目的として将来予測を見据えているからだ。150年前からの観測データから何がわかるのか――。 産業革命が本格化し始めた150年前は、人為起源の二酸化炭素排出量が増え始めた時期である。その時から起こってきた変動をもとに、人為起源の気候変化を抽出できれば、過去に人類が世界各地でどのような気候影響を引き起こしてきたかが明らかになる。また、今後どのような変化が起こりうるのかを予測する手がかりにもなる。

「アジアの冬の寒波についての研究も行っていて、温暖化の進行により、どうもアジアでは冬の寒波が増えているようです。温暖化が進んで寒波が増えるのは、直観的には納得しづらい現象ですが、北極の氷が溶けたために寒波をもたらすような大気の流れが生まれている可能性が指摘されています」

とはいえこれも決して単純なメカニズムではなく、風の吹き方を左右する気圧配置の問題や大気汚染物質エアロゾルの影響なども考えられる新しいテーマであり、その解明にはまだ時間がかかるだろう。

現実に観測されるデータは、膨大な現象が複合的に絡み合った結果を示している。そのデータを統計的にきめ細かく解析しすると、複合している変動現象に分解できる。そうして分解された現象を一つずつ解析した後、今度は各現象の重ね合わせやそれら同士の相互作用の結果、何が起こるのかをシミュレートし、理解する。それが現実をどれだけ正確に再現しているのかが問われるのだ。

「本当に途方に暮れるような膨大な解析作業を緻密にこなさなければならないのですが、その過程では美術作品を創造するような歓びを感じたりもします。将来に備えた温暖化対策を適切に行うには、科学的根拠に基づく正当な理由が必要です。人間の活動が引き起こす将来の正確な地球像を示すことができれば、温暖化対策の必要性を納得できるでしょう。現象の理解に裏付けられた正しい予測こそが、適切な対策の基礎となり、地球の未来を持続可能にするのです」

2007年東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了。

同年より東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻特任研究員となる。2009年よりハワイ大学国際太平洋研究センター ポストドクトラル・フェロー、2012年よりカリフォルニア大学サンディエゴ校スクリプス海洋研究所 プロジェクト・サイエンティストとなる。2014年より現職。2019年に平成30年度東京大学卓越研究員(公募型)に選抜される。

関連タグ