- ホーム

- 研究について

- 研究者紹介 フロントランナー

- 007:杉山 正和 教授

007:杉山 正和 教授

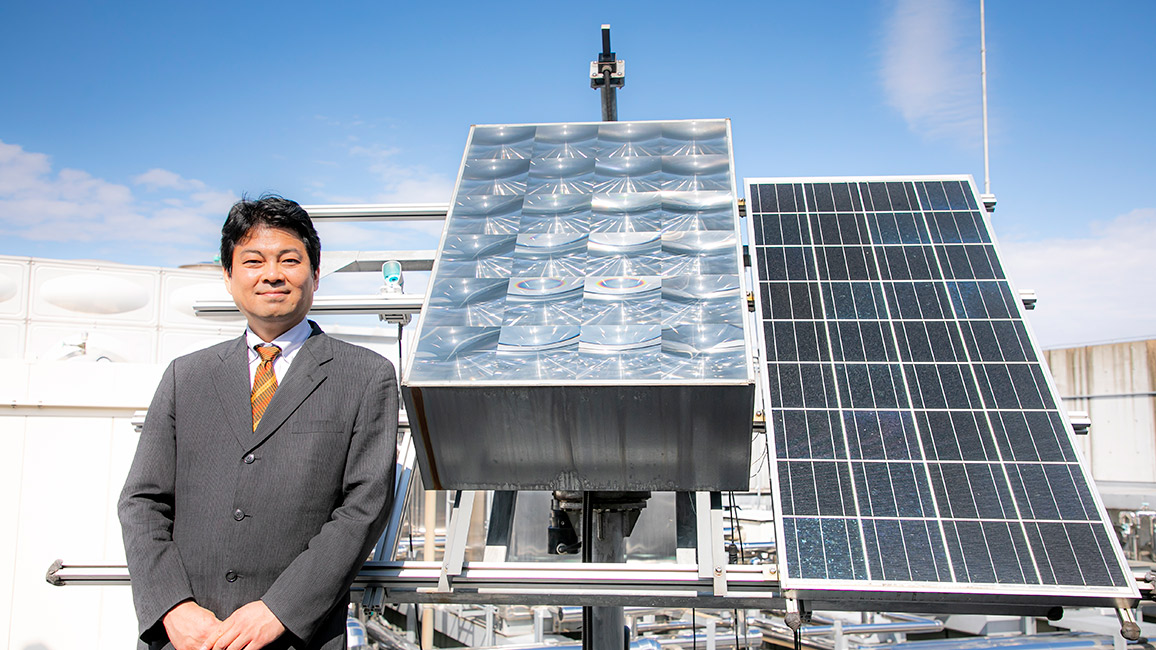

杉山 正和 教授

杉山 正和 教授

エネルギーシステム 分野

公開日:2019年12月 9日

2050年、人類は理想の水素社会へ

高効率太陽光発電が実現する新エネルギーシステム

「2050年に2013年度比80%減」―2016年に閣議決定された温室効果ガスの排出削減目標である。もちろん簡単に達成できる数字ではない。このロングスパンの課題解決に、グローバルな視点で取り組むのが「エネルギーシステム分野」の杉山正和教授だ。30年後の理想社会を実現するためには、最先端の技術開発に取り組むと同時に、海外を視野に入れたスケールの大きな発想と行動力が欠かせない。杉山教授は、マクロレベルにおいて日本とオーストラリアを結ぶ一方で、ミクロレベルでは超精細半導体を駆使した画期的な太陽電池の実用化をめざしている。

2050年、CO2 80%削減へのロードマップ

国内の再生可能エネルギー(再エネ)の発電量は、固定価格買取制度(FIT)が追い風となって増加している。2018年末までに太陽光発電の累積導入容量は約50GW、風力やその他の再エネ発電量を合わせると60GWを超えた。2030年の電源構成見通しでは、太陽光発電は総電力供給の7%、75TWhを占めることになる。さらに、FITの認定容量が80GWに達すると、太陽光で95 TWhの発電量が見込まれ、2030年における導入見通しを上回る計算だ。

これらは再生可能エネルギーへの可能性を感じさせる数字だが、「仮に、日本中の休耕田など空き地のすべてで太陽光発電を行えるようになったとしても、2050年のCO2排出量80%削減という政府目標を達成するのは難しいでしょう」と杉山教授は指摘する。

「環境省による2050年の再生可能エネルギーの導入見込量によると、最大を見込んだ高位シナリオで太陽光発電量が約300TWh、再エネ全体でも約730TWhです。日本の年間発電量約1100TWhには及びません。なかでも、太陽光と風力を合わせた約460TWhは天候任せで調整ができない電力です。電力需給をマッチングさせるため、調整力を持たせて補完的に発電することは不可能です。日照のある昼間に発電し、余った電力をリチウムイオン電池で蓄電するアイデアもありますが、夜間に使用する電力も含め、日本全体で必要な電力量をすべて蓄電池で賄うには、大量の電池が必要になるので現実的ではありません」

再エネの本質的な問題は、「需要供給バランスの不一致」にある。

けれども再エネをフル活用しなければ、CO2 80%削減は到底実現不可能だ。そこで、注目すべき燃料として浮かび上がってくるのが水素(H2)だ。水素と酸素(O2)を反応させて電気をつくり、出るのは水(H2O)だけ。CO2は一切排出されない。

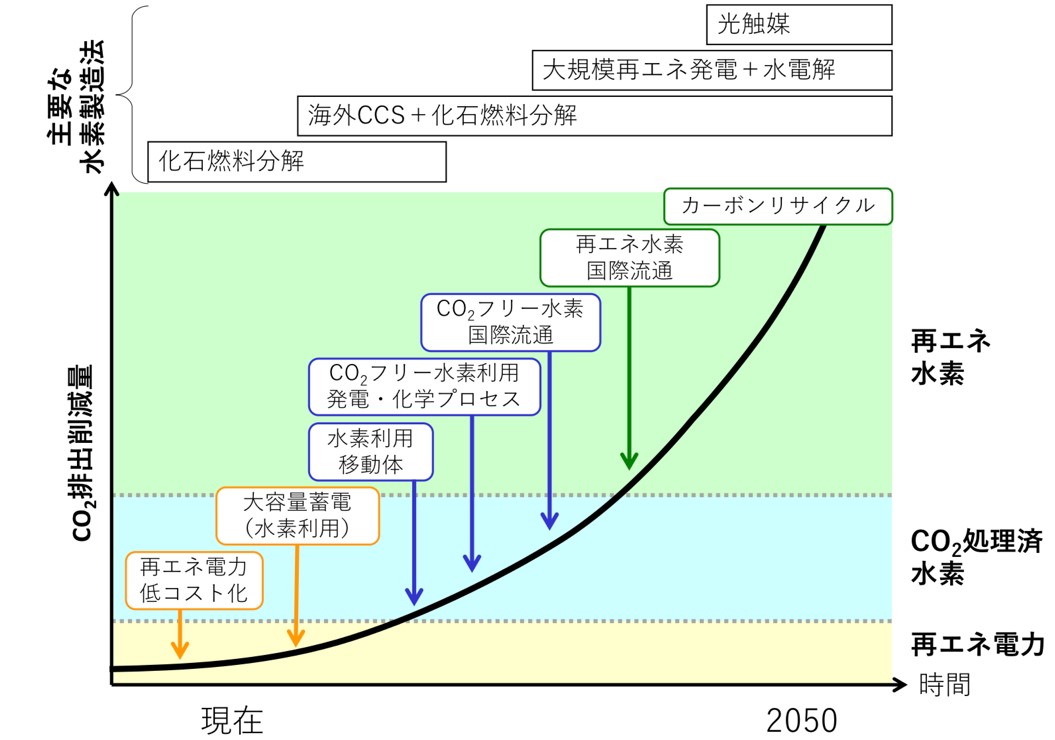

「CO2削減目標は、まず再エネ電力の活用からスタートし、徐々に水素の活用量を増やしていくことで実現します。その際に考えなければならないのが、水素の製造法です。現時点では化石燃料を分解して水素をつくっていますが、製造過程でCO2が出るので本質的な解決とはなりません。そこで次の段階として、CO2を回収して地下に貯留するCCS(注1)が必要になります。という話をすると、『日本国内のどこにそんな土地があるのか』という声が上がりますが、CCSは国内ではなく海外で行うこともできます。オーストラリアのように広大な土地を持つ国で、水素をつくる際に出たCO2を処理してもらうのです。これにEOR(注2)という技術を組み合わせる方法も注目されています。EORは、採掘が進んだ油田にガスを押し込んで、その圧力で石油を効率的に回収する技術です。このガスにCO2を使えば、石油から出るCO2を相殺することができます。オーストラリアでは、水素をつくるのに適した褐炭も豊富にあります。製造過程でCO2は出ますが、それは埋めて処理すればいい。こうしたつくられたCO2フリーな水素を日本に輸入して燃料として活用するのです」

それと並行して、大規模な太陽光発電や風力発電を、やはり広大な土地がある海外で導入し、得られる電力で水を電気分解して水素をつくる。再エネでつくった電気を使って、「燃料としての水素」をつくる。杉山教授が描くのは、「燃料としての水素」を活用するCO2削減シナリオだ。その水素は、究極的には再エネ由来の「グリーンな水素」でなければならない。水素が、再エネの発電変動を吸収する重要なカギを握るのだ。

注1:Carbon dioxide Capture and Storage(二酸化炭素回収貯蔵技術)

注2:Enhanced Oil Recovery(石油増進回収法)

「長崎にあるホテル『ハウステンボス』では、現在12部屋に限ってですが、系統電力から完全に独立した、太陽光発電によるエネルギーの地産地消システム実験を行っています。まず短時間の蓄電用としてリチウムイオン電池を使います。そのうえで余剰電力は水を電気分解し、水素をメタルハイドライド(水素吸蔵合金)に貯めておき、足りないときは水素を燃料として発電します。このシステムでは、エネルギーの完全な自給自足を実現していますが、実際に客室を運用し宿泊客に快適に過ごしてもらうためには相当な冗長設計が必要です。そのため、建物面積の数倍相当の発電用パネルを設置しなければなりません」

建物の何倍ものパネル面積が必要になるのは、現在使われているシリコンベースの太陽電池の、20%程度という発電効率の低さも関係している。そこで、杉山教授らのグループは、発電効率向上を目指す革新的な太陽電池を開発した。

シリコン太陽電池の倍の発電効率

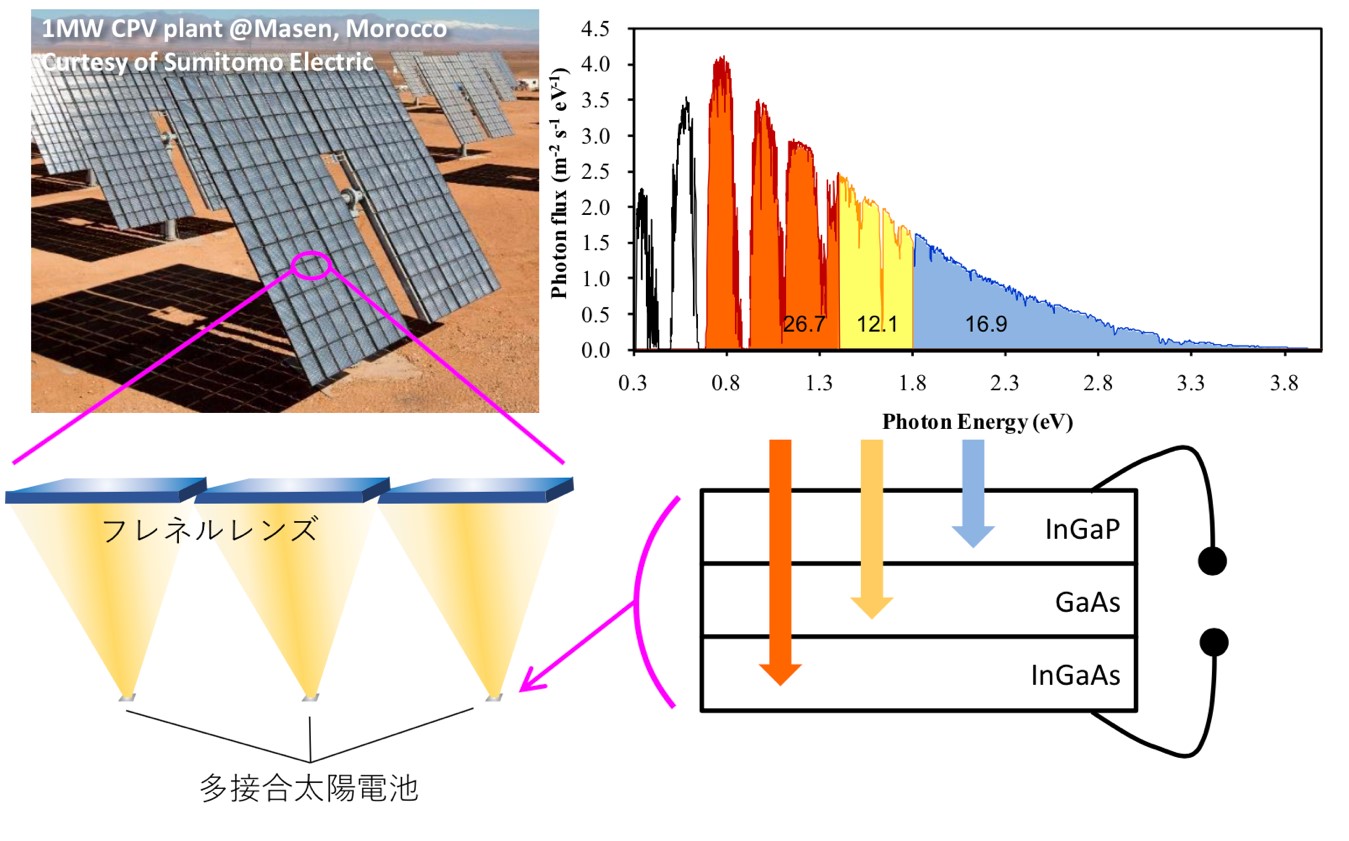

杉山教授らが開発したのは「集光型多接合太陽電池」である。シリコンベースの太陽電池との違いは大きく2点。ひとつは、一般的な太陽電池用シリコンは多結晶だが多接合太陽電池はガリウム砒素(GaAs)など化合物の単結晶であること。それにより、材料の機能を最大限に引き出すことができる。もうひとつは、半導体を複数種用いることで、吸収できる光の波長成分を広く確保しつつ光エネルギーの損失を低減していることだ。それにより発電効率を高めることに成功し、35%を超えている。さらに40%台も視野に入っており、実現すればシリコンベースのものと比べて約2倍の高効率となる。

半導体には、価電子帯と伝導帯の間にバンドギャップ(禁制帯)が存在する。価電子帯の電子は、バンドギャップより大きなエネルギーを与えられると、そのエネルギーを得て伝導帯へ移動する。それにより、半導体が電気を通すようになる。このバンドギャップの大きさは、半導体の素材によって決まっている。

こうした半導体の原理を利用して、光のエネルギーから電気をつくるのが太陽電池だ。光のエネルギーがバンドギャップエネルギーより大きい場合、電子がエネルギーを得て発電することができる。逆に言えば、光のエネルギーがバンドギャップエネルギーより小さい場合、その光は発電に寄与しない。なお、光のエネルギーと波長は反比例の関係にある。エネルギーの大きな光の波長は短く、エネルギーの小さな光の波長は長くなる。半導体の素材ごとに、バンドギャップのエネルギーが決まっているということは、特定の素材の半導体で吸収できる光の波長は限られていることを意味する。

杉山教授らが、「多接合」の太陽電池を開発した意味がここにある。エネルギーの高い短波長の光をインジウムガリウムリン(InGaP)、次の波長帯をガリウム砒素(GaAs)、さらに長い波長の光はインジウムガリウムヒ素(InGaAs)を使って、トータルで広い波長帯の光を電力に変換する。太陽光を可能な限り効率よく活用することで、40%を超えるエネルギー効率を実現しているのだ。

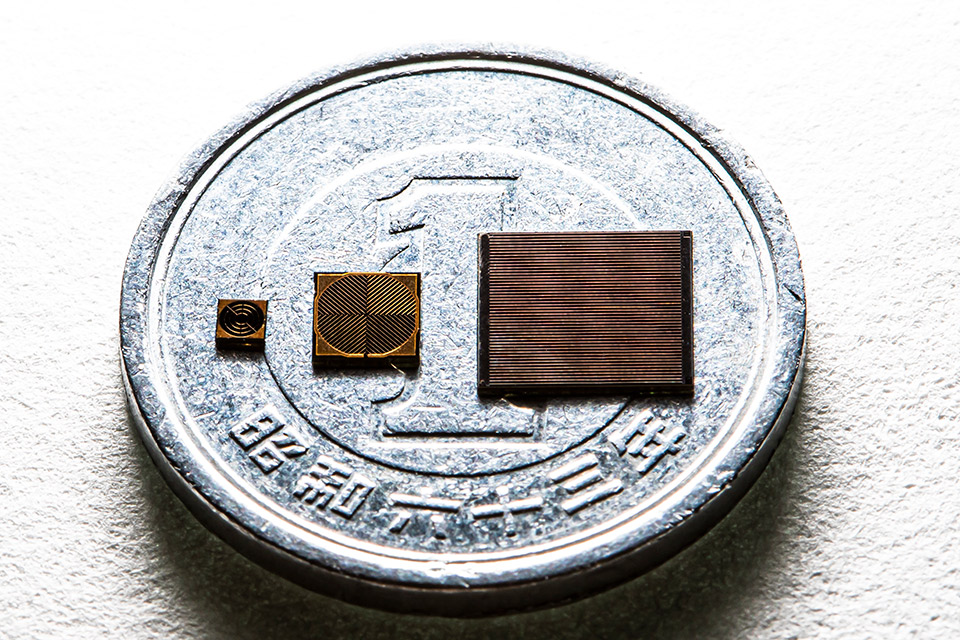

「この半導体素子の特長は、シリコン太陽電池と比べて、面積あたりの発電効率が2倍程度高いことです。さらに、太陽を追いかけて動く集光パネルのレンズを使い、光のエネルギーを、2~3mm角の小さな半導体素子に集中させて発電効率を高めています。化合物半導体はシリコン半導体と比べて高価ですが、こうした工夫をすることで、高価な化合物半導体の使用量を総量で抑えることができます。それにより、現実的なコストでの発電が可能になります。オーストラリアのように日照条件がよい広大な土地で、ギガワット規模で展開すれば、シリコン太陽電池よりも安価な発電が可能です」

杉山教授が宮崎大学と行っている共同研究では、この太陽電池と水の電気分解装置をつなぎ、光⇒電気⇒水素への変換効率で最高値24.4%を達成している。このシステムは高効率に加えて、設備稼働率の高さもメリットとなる。朝、太陽が上り始めた瞬間から一気に発電が始まり、日暮れまで安定した発電量を保つ。シリコンベースの太陽電池の稼働率が、日の出とともに徐々に上昇し、夕暮れに近づくに連れて徐々に減っていくのとは大きく異なる。

杉山教授らは、さらに発電効率を高めるため、結晶構造の新たな積層法にも取り組んでいる。従来のGe(ゲルマニウム)、GaAs(ガリウムヒ素)、InGaP(インジウムガリウムリン)の組み合わせでは、GaAsのバンドギャップ1.42eVがボトルネックとなり、全体の出力がこれ以上には上がらない。

「そこで薄くしたInGaP(インジウムガリウムリン)、GaAs(ガリウムヒ素)の上に、InGaAs(インジウムガリウムヒ素)を積み上げます。ただし、格子定数の異なるものを無理やり重ねて結晶成長させるため、下から積み上げるのではなく、本来は上にあるべきものから積んでいって最後にひっくり返します。厚さ300 μmほどの基板の上に、合計10~15 μmぐらいの太陽電池の構造を積み、最後はひっくり返して数百 μmの不要な基板を溶かして捨てます。このやり方だと生産効率が悪い、つまり無駄なコストがかかりますが、それでも発電効率は高く、集光型で面積効率も極めて高くなる。だから大規模発電を行い、そのために半導体を量産すれば採算は合うと試算しています」

「原子になったつもり」で考え、極限の効率を追求する

杉山教授の視線はさらに先を見据えている。発電効率を高めるためにはバンドギャップの小さな素材があればいい。だた、バンドギャップを小さくすると、今度は格子定数が大きくなる。格子定数が異なるものを積み上げようとすると、通常のやり方ではきれいに結晶成長しない。

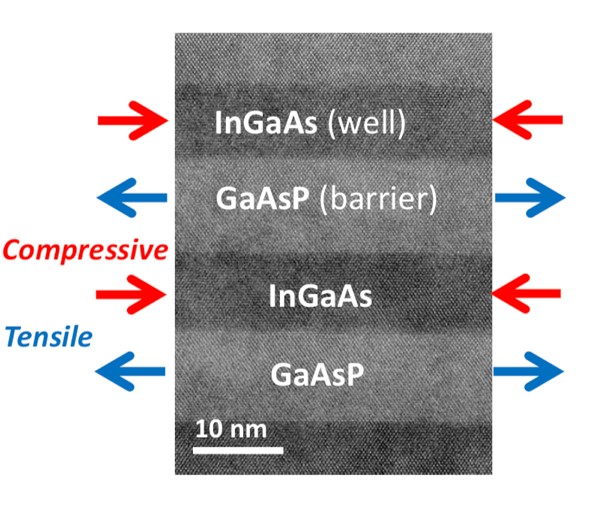

「仮にGaAs(ガリウムヒ素)基板の上にInGaAs(インジウムガリウムヒ素)を積み上げるケースを考えてみます。これはたとえるなら、小さな玉が並んでいる上に大きな玉を無理やり突っ込んで並べるようなものです。そのためInGaAsは圧縮方向の力がかかります。そこでInGaAsの厚みを薄くして結晶成長が破綻しないようにする一方で、さらにInGaAsの上にはGaAsよりも格子定数の小さいGaAsPを積むことで、伸長方向の力を発生させてバランスを取ります(図2参照)。実際には結晶成長装置を巧みに操作する必要があり、その際には原子になったつもりで考えないとうまくいきません。それでも非常に難しい作業となるためコストアップにつながります。さらにGaAsPとInGaAsの結晶にかかる力をうまくバランスできないと、原子のズレがおきてしまい結晶欠陥ができます。結晶欠陥が入ると、バンドギャップの中にエネルギー準位が出て、そこに電子がはまって太陽電池の外に取り出せなくなります。これを防ぐためにも、より慎重に作業する必要があります」

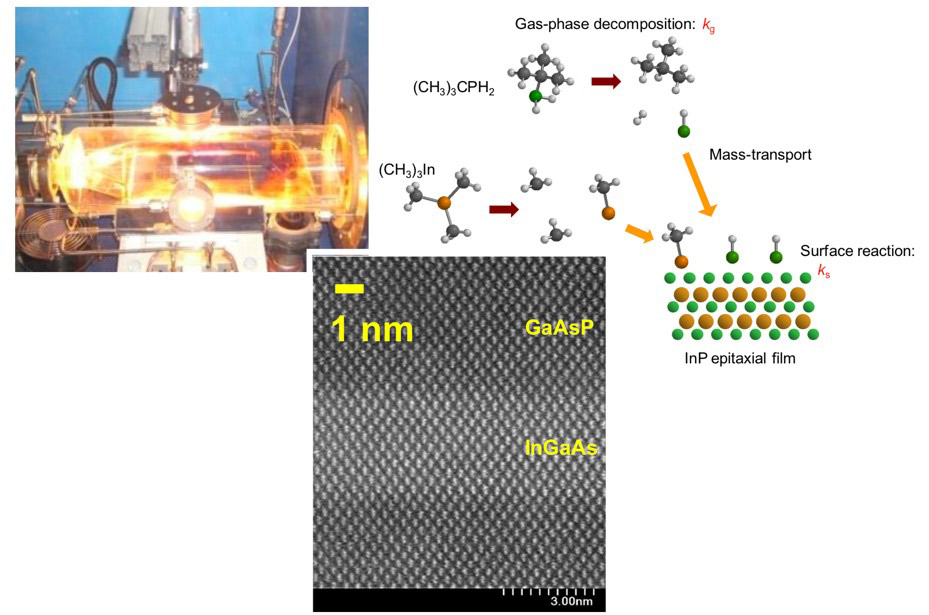

実際に結晶を成長させる際に使われるのは「有機金属気相エピタキシー(MOVPE:Metalorganic Vapor-Phase Epitaxy)」プロセスである。たとえばInP(インジウムリン)成長するためには、In(インジウム)を供給するためにメチル基をくっつけた(CH3)3In(トリメチルインジウム)ガスを流し、P(リン)の供給には、(CH3)3CPH2(ターシャリーブチルホスフィン)ガスを流して、基板の表面で反応させて結晶をつくる。このプロセスを「その場観察」によって原子の配列状況を確かめながら作業し、ガスの流量の調整などを行う。緻密な努力の積み重ねにより、かなり良い材料をつくれるようになってきたという。

©Masakazu SUGIYAMA

大規模な太陽光発電と水素生産、視野はオーストラリアへ

杉山教授らのグループが開発した集光型多接合太陽電池は、2050年の温暖化ガス排出80%削減シナリオにどのように貢献するのだろうか。

「ポイントは再エネ由来の『グリーンな水素』です。海外の日照条件の良い広大な土地で大規模な太陽光発電を行い、その電力で水を電気分解して水素を大量につくり、それを日本に持ってくるのです。2050年に温暖化ガス排出80%削減を実現しつつエネルギー需要を満たすためには、自動車だけでなく発電や高温熱源の燃料を、製造から利用までの間にCO2を排出しないCO2フリー水素に転換する必要があります。そのためには私の試算では年間6000万トンという膨大な量の水素が必要です。それを賄うために、海外で大規模な太陽光発電を行い、その電力で『燃料としての水素』をつくって輸入するのです。水素を輸入する際の形態は、液体水素、ケミカルハイドライド、アンモニアとメタンの4つがあり、いずれも液体状態で船での運搬に適しています」

年間6000万トンの水素を水の電気分解で製造する場合、3000TWhの電力が必要となる。これは、日本の現在の総発電量の3倍である。この電力量をすべて日本での太陽光発電で得るためには、2700GWの発電容量が必要になる。現時点で日本全土での太陽光発電容量が約50GWであることを思えば、圧倒的に大規模な太陽光発電が必要となる。

「2700GWの太陽光発電に必要な面積は、一般的なシリコン太陽電池を使った場合180km四方です。これを日本でやろうとすると『そんなまとまった空き地がどこにあるのか』と非現実的な話になりますが、広大な土地のあるオーストラリアなら話は別です。彼らは喜んで太陽光発電を誘致してくれる。しかも、オーストラリアの日射量は日本よりも多いので必要な面積は3分の2程度まで減るし、オーストラリアに適した集光型太陽電池を用いればもっと少ない面積で間に合う。もちろん、そのためには相当な初期投資が必要ですが、日照条件に加えて船での水素輸送の利便性も合わせて考えるなら、オーストラリアは第一の候補地といえるでしょう。実際に、赤道に近く日照条件も良いクイーンズランド州の首相に話をしたところ、ぜひにとの返事ももらっています」

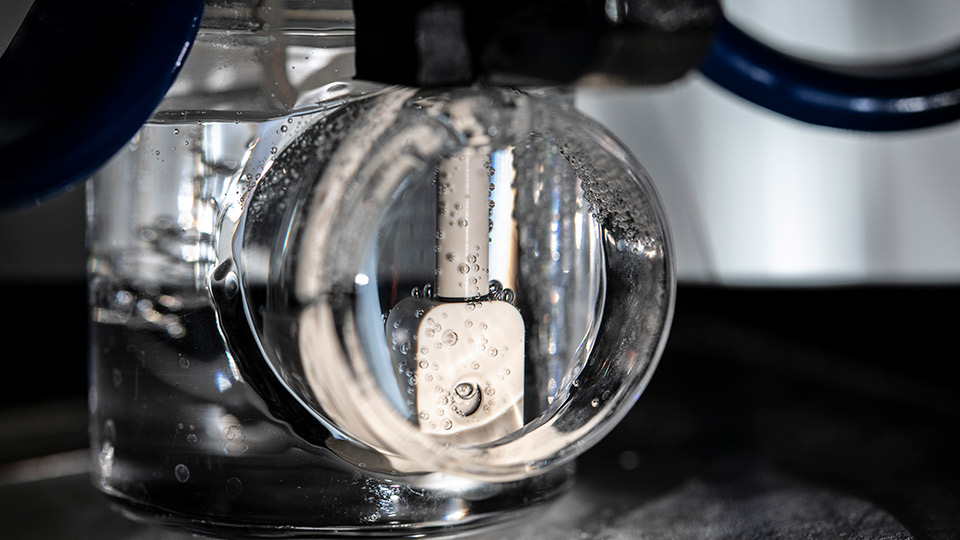

このスキームを実現するための残された課題が水の電気分解だ。太陽電池は量産によりコスト低減を見込めるが、水電解装置のコストは現時点では未知数である。現在、燃料としての水素製造に用いられる水電解装置の総容量は1GW未満である。これに対して2050年には日本が必要とする水素を製造するだけで1000GW以上の水電解装置が必要となる。水電解装置の生産量は、ようやく年間1GWレベルに増強されつつあるのが現状である。

「水電解装置に関しては、すでに製品としての性能向上と量産化が進められているので、今のところ私が関与する余地はありません。ただ太陽電池のこれまでの普及状況になぞらえて考えるなら、水電解装置の現状は、中国メーカーが太陽電池市場に参入してくる前の段階、日本が世界のトップだった時代ぐらいの段階にあたります。ということは今後の伸びしろは極めて大きいと考えられ、太陽電池の世界で起こった爆発的な生産増加が再び起こる可能性は十分にあります。仮に中国メーカーなどが、巨大な水電解装置の製造に取りかかれば世界は大きく変わるでしょう。そうなれば、再エネ由来水素の生産にも一気にはずみがつくと期待しています」

さらなる未来技術「光触媒」の活用へ

集光型多接合太陽電池を日照条件の良いオーストラリアでフル稼働させて発電し、その電気で水素をつくって日本に輸入する。これが現時点で予想できる2050年のベストシナリオである。けれども、杉山教授の視線は、さらにその先にまで向けられている。

「科学の力をフル活用すれば、光触媒を使えるのではないかと考えています。光触媒とは、光を照射すると触媒を構成する半導体の内部に電子と正孔が生成され、この電子が水の水素イオンを還元して水素を得る仕組みです。正孔は水から酸素を発生させます。つまり半導体を化学反応の触媒として使う考え方です。太陽電池で電気をつくって水を電気分解するよりも、このほうが断然コストメリットが大きくなる可能性があります」

太陽電池で電気をつくり、その電力で水を電気分解する場合、発電と電気分解の2つのプロセスを経ることになる。このエネルギー変換効率が、現時点で最高24%であり、太陽電池の効率が向上すれば30%近い効率が可能である考えられている。これを光触媒に置き換えると、システム構成の自由度が減るため効率は多少落ちるが、それでも理論的には20%以上の効率を得られるという。

「課題はいくつもあります。たとえば、非常に質の良い結晶をつくれるのか、あるいは多接合構造を光触媒に簡単に実装できるのか。しかも太陽電池より圧倒的にコストメリットの高い半導体材料を使わない限り、光触媒の存在意義はありません。しかし、一桁あるいは二桁程度のコストメリットのある光触媒を開発できれば、存在意義が出てきます。何とかしてそこまで到達すること。これが、我々研究者に課せられた極めて挑戦的なテーマであり、すでに形が定まっている集光型多接合太陽電池のプラントをつくるのとは、次元の異なる時間軸で考えるべき課題です。ある意味、物理と化学の境界線上で限界に挑むテーマといってもいい。だからこそ、この壮大なテーマに挑戦してみたい。そもそも20世紀が終わる段階では、太陽光発電でつくる水素が世の中から求められるなどとは誰も考えていなかった。にもかかわらず、それが今や現実なりつつある。であるならば、同じようなパラダイムチェンジを光触媒でも起こせる可能性があるのではないか。そう考えるとワクワクしてきます」

杉山教授は、壮大なスケールと時間軸で、未来のエネルギーのあり方を思い描いている。

2000年、東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻博士課程修了、博士(工学)。同年より同研究科化学システム工学専攻助手。2002年、同研究科電子工学専攻講師、同助教授、2006年、同研究科総合研究機構助教授。2014年より同研究科電気系工学専攻准教授、2016年より同教授を経て、2017年より現職。2003年化学工学会奨励賞、2014年東京大学大学院工学系研究科Best teaching award、2017年東京大学大学院工学系研究科長表彰(研究部門) を受賞。

関連タグ