知能工学分野 矢入研究室

データの生成メカニズムを明らかにしシステムの健全性を監視する人工知能

機械学習や確率推論などの人工知能の基盤となる技術の研究や、航空宇宙分野をはじめとする現実の課題への応用を行っています。

教師なし学習

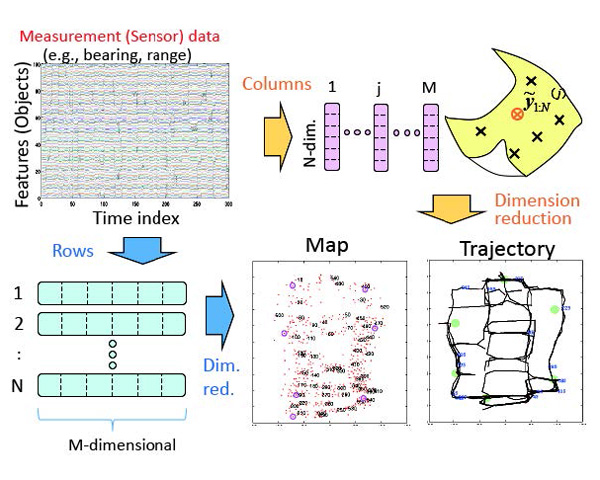

膨大な高次元のデータのなかに隠れているクラスター構造や低次元の潜在空間を見つけだすことを目的とする「教師なし学習」に関心を持って研究を行っています。クラスタリングや次元削減の手法の研究のほか、その応用として高次元データの可視化、異常検知、移動ロボットの自己位置推定および環境地図作成などに取り組んでいます。

動的システムの推論と学習

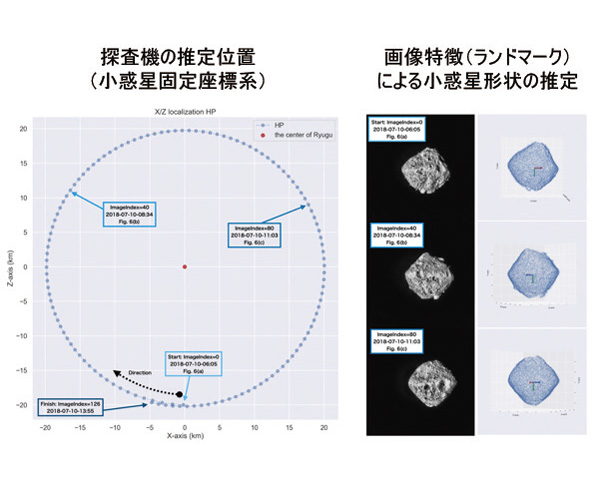

我々のまわりの自然現象や人工物には、時々刻々と状態が変化する動的システム(力学系)が普遍的に存在します。そのような動的システムの数理モデルをもとに内部状態を確率的に推論したり、観測データからモデル自体を学習する手法を研究しています。応用例として、小惑星探査機が撮影した画像から小惑星の形状と探査機の相対位置姿勢を復元する問題に取り組んでいます。また、ロボットの挙動などを時系列で予測することにも活用できます。

データ駆動型健全性監視

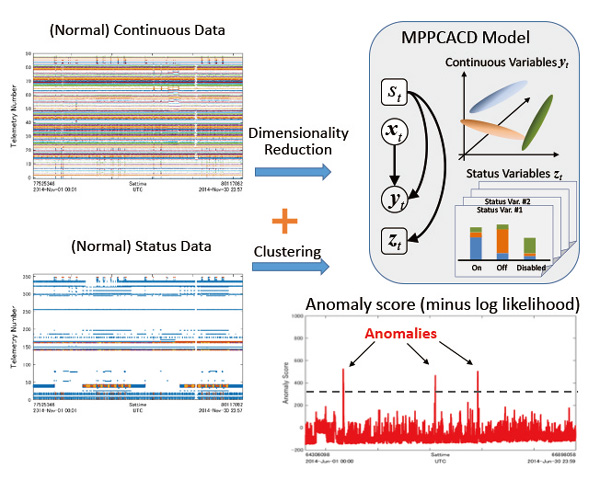

教師なし学習や動的システム学習の方法を、人工衛星や生産プラントなどの複雑なシステムから得られる膨大なセンサデータに適用し、システムが正常に稼働しているかどうかを監視する技術を研究しています。また、機器があとどのくらい正常に動作するかを推定する方法の研究を行っています。

機械学習と科学モデルの融合

機械学習による予測をより正確で安定的なものにするために、科学理論に基づく数理モデルを機械学習のモデルに融合する方法の研究を行っています。また、予測を改善するだけでなく、そのようなハイブリッドのモデルをどのように理解すべきかや理解できるようにするための方法も研究しています。

非線形次元削減による自己位置・環境地図同時推定

画像からの小惑星形状と探査機相対位置姿勢の推定

教師なし学習による人工衛星テレメトリの異常検知

わたしたちは普段はAIの理論や技術の研究をしていますが、一方で様々なAIツールやサービスのユーザーでもあります。LLMや生成AIに代表される最近のAIの進化ぶりを見ていると、おそらく多くの人が感じているように、近いうちに人間の仕事の大部分がAIに代替されるのではないかと思うことがあります。果たしてそうなったとき、「労働は美徳である」と教育されてきた我々には何が残るのでしょうか。そして、そもそも人間の存在意義は何なのでしょうか。人類全体として、また、一人一人がそのような根源的問いに向き合わなければならない時代が来ていると感じます。個人的には、先人たちが残した様々な遺産の中にそのヒントがあるのではないかと考えています。(矢入健久)

メンバー

-

- 矢入 健久 教授

専門分野:人工知能、機械学習、航空宇宙工学、予防保全、健全性監視

-

- 武石 直也 特任講師

専門分野:機械学習、力学系

研究室ホームページ

関連タグ