RCAST Special Talk そこに見えていないものは何か| 広報誌「RCAST NEWS」112号より

- 先端研ニュース

2021年3月5日

コロナ禍で「これまで見えなかった課題が浮き彫りになった」という話を耳にします。

その「見えない」は、「認識できなかった」のか「意識していなかった」のか、それとも別の理由なのか。 「見えないものを見る力」をテーマに、神崎亮平所長、先端研フェローの浅川智恵子先生、浅川先生と共に研究を展開する日本IBMの高木啓伸氏、当事者研究分野の熊谷晋一郎准教授の4名が、昆虫、AIから科学の客観性まで縦横無尽に語り合いました。貴重な議論、ぜひ一緒にお楽しみください。

-

- 神崎 亮平 所長

先端科学技術研究センター所長/教授

理学博士。専門は神経行動学。生物の環境適応能(生命知能)の神経科学に関する研究に取り組み、特定の匂いを検出するセンサ昆虫や昆虫操縦型ロボットなどの研究が注目されている。先端研所長として、積極的なアウトリーチ活動、先端研の学際性を活用した問題解決への取り組みを推進する。 - 神崎 亮平 所長

-

- 浅川 智恵子 先端研フェロー

博士(工学)。IBMフェロー、米国T.J.ワトソン研究所所属。カーネギーメロン大学特別功労教授を兼務。IBM入社後、点字のデジタル化システムを開発し、現在のインターネット点字図書館の前身を築く。1997 年に開発した世界初の実用的な視覚障害者向け音声ブラウザ「ホームページ・リーダー」は、世界の視覚障害者の情報アクセス手段を格段に向上させるきっかけとなった。

-

- 熊谷 晋一郎 准教授(当事者研究分野)

博士(学術)。生後間もなく脳性麻痺により手足が不自由となる。高校まで普通学校へ通う。東京大学医学部卒業後、小児科医として病院に勤務。現在は障害や病気を持つ本人が、仲間と共に症状や日常生活上の苦労など自らの困りごとを研究する当事者研究を行う。障害学生の研究教育環境の実現に向けたインクルーシブアカデミアプロジェクトも始動。

-

- 高木 啓伸 氏

日本IBM 東京基礎研究所 シニアマネージャー

博士(理学)。日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所アクセシビリティ&ヘルスケア担当シニア・マネージャー。東京基礎研究所においてWebアクセシビリティ、高齢者支援を中心とした研究開発に従事。2009年、情報処理学会喜安記念業績賞、2011年文部科学大臣表彰受賞。 - 高木 啓伸 氏

世界は人には得られない情報であふれている

- 神崎

- 「見えないものを見る力」と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、そもそも私たちが生活する人間社会は自然界にあり、自然環境はもともと多様な生物が生息するダイバーシティーだという事実です。しかし、どうも我々は人間が感じとることができる世界が全てだと思いがちです。目で光を見て、鼻で匂いをかいだ情報を脳で処理するわけですが、人間が受け取るその情報は自然環境に存在する情報の一部でしかありません。私が研究する昆虫は地球上に180万種以上生息しますが、人間、ホモ・サピエンスは一種です。例えば、ミツバチは紫外線のような人間には見えない情報を使って餌場を探すことができます。その情報は人間が進化の過程で必要としなかっただけです。実は人には認識できない感覚世界が大半で、他の生物は人間がキャッチできない情報に価値を見出し、うまく使って生きています

- 浅川

- 人間には見えないけれど昆虫には見えるものといった情報の存在は、科学技術によって見えるようになりましたよね。

- 神崎

- たしかに、可視光線は大体400nm~800nm程度、可聴域は20Hzから20kHz程度の範囲です。科学技術の恩恵である計測装置が、人間には知覚できない情報を見える形で検出してくれます。まさに見えない世界を私たちの目に届ける変換器ですよね。一方で、他の生物は人間には価値がわからない情報を使っています。これはAIに与える情報についても言えることで、私たちにとって既知の情報をAIの学習に使いがちですが、自然環境は私たちに見える情報だけで完結しているわけではないので、現状では人間には価値を感じられないけれども実はものすごい価値を有している。その情報をいかに使うかどうかが、これからの肝ではないかと思っています。ある問題を解決する時も、人間が知覚できる情報を使って問題解決しようとするけれども、人間以外の生物が進化で獲得した方法は、自然環境と共存しながら問題解決をする上で重要なアプローチになると思います。

- 高木

- 神崎先生のお話には非常に共感できまして。人間にセンシングできない情報は本当にたくさんあります。例えば、人間がセンシングできる範囲の音であっても、実はその視点を持たないことによって聞き逃していたりわかっていない情報がたくさんあります。視覚障害者は自分の足音が遠のくのを壁で反射する音を使って認識したり、風の音や人々の喧騒などをランドマークとして利用したりします。

- 浅川

- そういえば、私が先端学際工学専攻の学生の時、研究室で扉が10cmくらいしか開かない冷蔵庫の中に手を入れて飲み物を次々に取り出したら、驚かれたことがありました。私は手さえ入れば触覚でどこに飲み物があるか探せますが、10cmの隙間では中が見えないので、晴眼者は見ないとどこに何があるのかわからない。同じ人間ですから本来はできるはずが、トレーニングされていないとできないという事実を知り、私は言葉を失ったんです。もうひとつ、アメリカでレストランに入った時に配られるパン。私は置かれたパンを触るだけで「あ、これは乾いてる」とか「これはおいしそう」とわかります。

- 神崎

- 自分の研究分野で恐縮ですが、現在のAIには匂い情報が全く入っていません。匂いを検出したり識別したりするセンサーを作るのはまだ難しいんです。匂いは風に乗って複雑に変化するため、匂いをどう探すかはさらに難しい課題になっています。優れたセンサーだけではダメで、生物はそれをどう使うかという脳処理もします。私の研究では、現代のコンピュータで扱える範囲である昆虫の脳をニューロンから再現し、そこから原理を追求するというボトムアップのアプローチをとっています。生物の脳の仕組みを再現してそのノウハウを使うという、従来の科学技術とは異なる視点から問題解決をしたいと考えています。私たちが「動物の不思議な行動」と簡単に片付けてしまうことの中に、彼らの優れたセンサーや未知の情報処理が隠れていると考えています。

- 浅川

- 匂いという意味では、私は自分の位置を匂いで認識することがあります。例えば、ニューヨークの街であるお店に向かって歩いていて、そのお店が34丁目か35丁目か迷った時に、近くまで来ているはずなのにその近辺の匂いがしないと「ここは違う場所だ」とわかります。時々行く場所であれば音や匂いでランドマークをとっています。でも、健常者は目で見て判断するので似た風景だと迷うそうです。これはまさに、コンピュータビジョンが似通った場所を扱う時に機能が制限されることと同じですよね。ここに匂いや音の響きの情報を入れることによって、コンピュータビジョンが解決できなかった問題を解決し、AIを進化させられる可能性があると思います。そのためには、匂いや触覚といった新たなセンサーのイノベーションが必須です。

- 高木

- 最近では、人の声の中からその人の心理状態や脳疾患の兆候を検出するという研究も進んでいて、普通に聞こえている声を使いながらも、実はその中に含まれている微妙な変化をAIに学習させることができるようになってきました。AIは今まで誰も気づかなかったような情報を活用することに長けた技術ですから、「聞こえているけれどもわかっていない情報」というものを活用できる方向で使えるようになれば、私たちにとって価値がないと思っていた情報の存在に気づき、活用する方法を押し進められると思います。

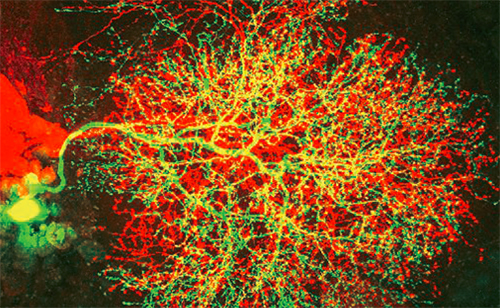

- 昆虫脳における匂い情報処理機構の電気生理学的解析

「科学の客観性」は本当に客観なのか

- 浅川

- 神崎先生のおっしゃる生物の特性を人間の多様性の視点に切り替える場合、どのように考えればいいのでしょうか。これは熊谷先生の領域ですか?

- 熊谷

- 私は動物行動学者のユクスキュルがすごく好きで。彼は「環世界」という概念の中で、ダニが世界をどう感じ取っているのかをダニの如く書いています。不謹慎かもしれませんが、私はその話が障害を持っている自分の経験に触れている感じがして…神崎先生と浅川先生のお話がつながるところだと思いながら聞いていました。異なる種同士の多様性だけではなく、人間という一つの種の中にも多様性がありますから。どこに価値を置いて何を無視するかは、障害のある人とない人ではやはり違うだろうと感じます。同じ世界に生きながらも誤解を招いたり、良かれと思って周りの人がやることが当事者にはあまり価値がなかったり。お互いを思っているのにすれ違ってしまうことが起こってしまいます。

- 神崎

- 感覚生理学を研究する者の視点からお話しすると、我々が認識している世界というのは個々人で異なります。外界の物理世界では、色でも音でもセンサーが計測する一つの値がピーンと検出されます。一方で、例えば私たちが赤いリンゴを見た時に感じる赤というのは、光がリンゴに反射して、網膜の中でRGBのRに反応して細胞が興奮し、その信号が脳に「赤」と伝えます。今は生物の細胞活動を詳細に測ることができるので実際に測ってみると、人でも動物でも同じ刺激に対しても個々で少しずつ反応が違うんです。つまり、生物のセンサーは工学機器のセンサーではないので、どうしても反応に差が出ます。その個々で微妙に異なる情報が脳に伝わり、脳の中で情報が再構築されて私たちが認識する世界が作られます。熊谷先生がおっしゃるユクスキュルの環世界を生理学的に解釈すると、今お話ししたように、同じ種でも個々で認識している世界は同じようで少しずつ違うということです。生物学を研究する人間には、ダイバーシティーは当たり前なんです。それが生物という認識ですね。

- 高木

- 特にコロナ禍になって、自分とは違う人が持つ視点や違う角度から見る想像力が必要ではないかとますます思うようになりました。ある角度からは見えない情報、違う視点を持つことによって初めて活用できる情報というのが身の回りにたくさんあるということを、少し謙虚になって想像することが必要だと感じています。

- 神崎

- 地球上には多種多様な世界がありますが、人間は基本的に自分たちが認識できる世界、制限された枠の中しか見ていないわけです。その限られた範囲の中で見えている課題に対して、そこで得た科学技術の方法で解決しようとしています。さらに、我々人間にもダイバーシティーがある。センサーで検出できる範囲とできない範囲の両方にまだまだ活用できる情報が埋もれている現状において、人類がこれまで考えてきた方法以外、他の生物が自然の中で共存しながら進化を遂げてきたアプローチに学ぶことが重要ではないかと思います。

- 浅川

- ただ、これまで見えなかったものも、人間が発展させた科学技術によって可視化され、そこからいろいろなベネフィットが生まれたことも事実です。

- 熊谷

- 科学技術とダイバーシティーの関係という視点でいうと、科学の客観性はそもそも人類を代表していないのではないか、という話があります。科学や研究は客観的な知識を求めていながらも、その合意形成は研究者、一昔前で言えば白人男性の健常者グループという一部の人たちの主観を寄せ集めて客観を立ち上げていました。それを科学哲学者のサンドラ・ハーディングは「弱い客観性」と呼んでいます。その意味で、科学やアカデミアがより強い客観性を持ち世界を多角的に理解していくためには、科学コミュニティー自体が、さまざまな感性や価値観を持つ人たちの主観を持ち寄る場、もっとインクルーシブにならないといけない。インクルーシブなアカデミアによる科学が実現したら、再びそれがループを起こして社会の多様な人々に届く科学につながっていくのではないかと思います。

- 浅川

- 後半は完全に同意ですが、「弱い客観性」と言い切りますか? 否定しているわけではなく、まさにそうですね!とここで言うのはすごく難しいと思って…。私は、ようやくテクノロジーがそういう課題に目を向けられる段階に到達してきたのだと考えています。例えば、最初からバリアフリーな建築にしておけばリノベーションのコストもかからなかった、という事例はたくさんありますが、なぜそうできなかったかも考えなければいけない。実際にアクセシビリティを研究する私たちでさえ、ウェブサイトを誰にでも情報を得やすい仕様にすることと健常者が視覚的に情報を得やすいことの2つを両立させることは本当に難しいことなので。

- 神崎

- 私は「弱い客観性」に対しては同意する部分が大きいですね。先ほどの話のように、人間が脳の中で情報を再構築して作り上げる環境世界は一人ひとり異なります。すると、客観世界って一体何なのか?ということになりますよね。その現実の中からいかに客観性を導き出すかが、まさに科学に課せられた使命ではないかと思います。

- 浅川

- これは、なかなか議論の展開が難しいテーマですね。

- 高木

- 客観性の難しさについては、特にこのコロナ禍で強く感じました。たとえ客観的に出てきたデータや事実であっても、世の中に広がっていくといろいろな解釈をされ、なぜか客観的でなくなってしまうようなことも起こるし、そもそもデータの出し方に「弱い客観性」の問題もあるし…。科学は、おそらく現在でも人類が得た最も客観的なメソッドの集積だと思います。それでも世の中でその価値を生かし切れているかというと、あらゆるステップで科学をやっていくその途中でも生かし切れていないことを神崎先生や熊谷先生が指摘されているし…難しいなぁと思います。

- 神崎

- 私自身は「今の世の中に客観性はあるの?」と問うこの議論自体がすごく面白いですね。

プロセスに潜む見えない壁

- 浅川

- 今までの科学の多くが弱い客観性で維持されているとすると、その解決策の1つが熊谷先生がおっしゃったインクルーシブなアカデミアですが、その他にもたくさんのアプローチがあるはずですよね。

- 神崎

- 客観と言うと最適解が1つというイメージがありますが、私は解き方自体も解も1つではなく複数あっていいのではないかと思っています。それがまさにダイバーシティーというか。

- 浅川

- 科学には弱い客観性が多いと定義した時、神崎先生の視点ではどうすればより強い客観性を持てるとお考えですか?

- 神崎

- 矛盾しているかもしれませんが、それは「科学」というものをやっていくしかないでしょうね。今「科学」と呼ばれるものは、あらゆることを一つの枠組みで説明している、あるいはしようとしています。例えば物理学という科学の中に古典力学と量子力学があるように、今のままでは限られた枠の中で科学が進んでいくのではないかと思います。その適用範囲を明確にして社会実装していけばいいんのではないかと思いますが、同じ土俵で科学の客観性や主観性について議論するより、アートやデザイン、宗教や哲学まで含めた多様な観点から、科学のありかたを議論する必要があると感じています。

- 熊谷

- 先ほどのインクルーシブなアカデミア、つまり、これまでアカデミアに入れなかった人たちと研究をしましょうという「共同創造」という考え方や、さまざまな当事者が研究者になる「当事者研究」は、それらも高い山に登る1つのルートに過ぎませんしカバーできる範囲もおそらく限られているとは思いますが、1つのアプローチとして研究グループをインクルーシブにすることはそれほど筋の悪い方向ではないと思っています。

- 神崎

- まだパーフェクトではない現状でいかにベターにやっていくかが重要で、その過程でデザインやアート、宗教など、科学と全くベクトルの異なる人たちとたくさん意見交換をしていくことが鍵です。科学者に宗教と言うと訝しい顔をする人もいますが、たとえば空海は包摂的な考え方をしています。仲間を「どう選ぶか」も大事になります。多様な視座を持つ人の意見というのは、科学にとても重要だと思います。

- 浅川

- 多様性のあるチームとしてユーザーと研究をしていく際に、同じ障害のある人が二人いた場合、それぞれが全く違う意見を持っていたらどのようにまとめるのでしょう? 例えば建物のバリアフリー化の議論で、建物には全てスロープとエレベータをつけるべきと言う人と、自分はリモートで仕事に参加できればいいと言う人がいたら、チームとして一体どの方向に解決するのか、疑問ではあります。

- 熊谷

- 実際に私たちも、集まる当事者は意見もニーズもバックグラウンドも異なります。だから、共通のルールがないと議論がなかなか進みません。「選択肢を増やすこと=開発」が私の研究における基本的価値なので、誰か一人のソリューションで世界を席巻するのではなく、選択肢が複数あってよいという方向で進めます。一方、選択肢を拡大するだけでなく、選択肢に優先順位をつけなくてはならない場合には、個々が好き勝手に意見を言い合うのではなく、その前にお互いのことを深く知り合うフェーズが必要です。私はよく「問題解決を急がずに問題共有に時間をかけましょう」というスローガンを掲げます。解決を急ぐと、私も、私も、と主張し合いますが、表面的な問題共有ではなくかなり深いレベルでお互いの苦労を経験することに時間を割くと、共感というと平凡ですが、自分とは違う他者の困りごとやしんどさに気づく段階が訪れます。自然に待てるように、譲れるようになり、いい方法を考えようとコミュニティが醸成していきます。インクルージョンはダイバーシティーだけでは成り立たず、割と泥くさい話かもしれないと考えているところです。

- コミュニティの醸成には問題共有の時間が不可欠

- 高木

- 課題に対して新しい技術を作って解決していこうよという時、「今までにないものだから既存のルールに抵触してしまう可能性はあるが、まずは試して良し悪しを判断する」といった柔軟性や寛容性のようなものが、日本の中で最近不足している気がします。2020年11月13日にリリースした「AIスーツケース」はカメラをはじめとしたさまざまなセンサーを内蔵していて、センシングした情報と最新のAIロボット技術を組み合わせて、視覚障害者が一人で移動してコミュニケーションを行うことを支援します。一見すると本当に普通のスーツケースです。視覚障害者がそれを持って街中を歩いていても、盲導犬や介助者が一緒にいるわけではないので、さりげなくて普通なんです。今までにないものですが、そういう新たな技術が街の中に出てきた時にも受け入れるような、もしくは現状のルールが合わないなら柔軟に調整していけるような日本になって欲しいですし、そのために自分たちが唯一できることは情報発信だと思っています。

- 浅川

- どの国でもテクノロジーの実証実験を行う際には、データの著作権管理や安全性、プライバシーの問題などさまざまなステップがありますが、たしかに日本は意思決定のプロセスが明確でないことも多く、プロセスに時間がかかりますね。新しいテクノロジーやイノベーションは実証実験や社会実装を行わなければ社会を前進させることはできませんから、スピーディに進めるためにも日本の社会での意思決定のプロセスを明確化する必要性を強く感じます。

論理と感性、ダイバーシティーと信頼

- 神崎

- その意味では、先端研は意思決定が速いですね。経営戦略会議という独自の運営システムがあることだけでなく、これだけ多様な研究者がいてお互いの価値観ももちろん異なる中でスピーディな意思決定ができるというのは、熊谷先生の言葉を借りれば、ある価値観を共有しインクルージョンが起こっているからかな、と。学際性は機動性とイコールな部分があり、機動性が発揮できないと学際性は生かされない印象があります。

- 浅川

- ぜひ、社会実装のための意思決定プロセスを先端研で提案してください。

- 神崎

- そうですね。「それ、面白いんじゃない?」という研究者の直感から始まる研究はたくさんあります。先端研でいろいろなプロジェクトをどんどん立ち上げてほしいと思っています。うまくいかなかったら、いかなかったでいい。そうやってさまざまな角度から試していかないと、何がいいかわからないじゃないですか。ものすごく精密にプランを立てて「はい、コロナでおしまい」と言われたらどうにもならないわけです。「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」と言いますが、下手ではなく質のいいものを数多く撃つ。先端研の強みは、例えば外部資金獲得を目指す研究テーマに関して、一人の研究者の考えではなく多様な角度の視点が入ったプランを出せることが質の高さにつながっています。熊谷先生の研究もバリアフリーの枠を超えているし、気候変動科学分野の中村尚教授がプロジェクトリーダーを務めるJSTのプロジェクトも、まちづくりからバリアフリーまで多様な分野がインクルードされています。多面的に見ることでバリアフリーや気象といった1つの研究テーマの価値が飛躍的に上がるわけです。

- 浅川

- AIスーツケースもそうですが、ビジネスモデルや研究をデザインする時に「これは視覚障害者のためだけではない」と伝えています。レストランの前で「ここは和食?」「おいしいのかな?」と見た目で評価する場合もあれば、検索をすることもある。レビューを読んだのに失敗することもありますよね。私はそういった感性のようなものを具現化できると思っています。もちろん私の意見は視覚障害者の多くの意見を代表する必要はありますが、それが健常者、マジョリティーの方々にもさまざまな形で利用できるようにしたいと常に考えています。使い勝手や見た目を意識しつつ、アクセシビリティーのニーズを広く伝えていきたいです。

- 高木

- 個人的に、技術をいかに社会へ打ち出していくかをとても意識しています。どうしたら社会が新しい技術を受け入れてくれるのか。その1つとして、視覚障害者の視点から生まれた技術をコミュニケーションによって社会に伝え、意識を変えていく必要があると強く感じています。先ほどの神崎先生のアートやデザインの話にはとても共感していました。新しいAIスーツケースはすごく格好いいんですよ。

- AIスーツケースは日本での実証実験をスタートした

- 浅川

- 先端研の吉本さん(先端アートデザイン分野・吉本英樹特任准教授)にロンドンで偶然お会いした時に「もっとカッコよくしましょう!僕が手伝います」とおっしゃってくれて見違えるように格好よくなりました。その後、まったく別の場所で吉本さんと神崎先生がつながったんですよね。

- 高木

- 日本人は格好いいものへの感受性が高いですから、クールで格好いいアシスティブテクノロジーを「どうだ」と見せていくことはすごく大事だと思います。

- 神崎

- 「論理」と「感性」はどちらも大事です。先端研の特徴であるダイバーシティーは、多様なものを融合し、まさに有機的につなげることからスタートしています。単に多様なものが物理的に交わるだけでなく化学反応を起こせる場所、あらゆるものを受け入れても静的ではなくダイナミックに融合できる場であることがとても大事で、それこそが社会課題に対して多角的な視座で解決できる力を発揮します。

- 浅川

- 今、これまで以上にイノベーションと社会実装を加速させなければいけないと感じています。イノベーションと社会実装というのは車の両輪で、どんなに優れた技術でも社会に実装しないと社会を変える原動力にはならない。社会をより良くすることはできません。私は、実際に社会に導入されたテクノロジーがダイバースなユーザーに使われることで磨かれ、社会がより良くなるという信念を持っています。そのゴールに向かってさらに研究開発を進めていきたいです。

- 高木

- 浅川さんは、自分自身が日常生活でできないことをやりたい、自分自身の困りごとの体験を良くしていきたいという意識がすごく強いですよね。日常性があるからこそ、バイタリティが溢れているのだと私は思っています。お買い物がしたい、おいしいものが食べたいというのは実はすごく重要なモチベーションで、そういう思いが、きっと世の中やビジネスモデルを変えていきます。

- 浅川

- 私は、仕事もし、遊びもし、楽しく愉快に生きていきたい。視覚障害者はトレーニングすることで白杖や盲導犬を持って一人歩きできるようになりますが、人や障害物にぶつからないよう、自分が今どこにいるかを常に頭と感覚の情報をマッチングさせながら歩きます。楽しめないんです。それがテクノロジーによって楽しくなる可能性があるわけで、まさに、テクノロジーを使って自立して楽しく愉快に暮らしていくためにがんばっています。そして、このアクセシビリティーの必要性を理解してくれるチームがある。自分の夢をただ語っているだけではただの夢ですが、一緒に実現してくれる仲間がいることが私を支える原動力です。

- 熊谷

- 古い言葉ですが、個人的に「信頼」という言葉に関心が高まっています。先端研の機動性の高さは痛感していますが、その背後には高い信頼性があると思っています。信頼のないところで機動性を発揮すると反発が起こりますが、ベースにチームや組織への信頼感があると動きが速い。原子力潜水艦のような機動性の高い組織の必要条件として、高信頼性と、個々のメンバーが先鋭化された専門家であることが挙げられています。お互いに仕事に関係のないことでもオープンにできて、何でも話せる。意見が一致しなくてもいいんです。信頼性というのは意見の一致とは違って、お互いをよく知っているという状態を指す言葉ですから。得意な面も不得意な面もトータルで認め合える、そういうベースがとても大事だと日々感じています。

- 浅川

- 今は、その仲間の輪がどんどん広がっていますし、これからも広げていきます。

- 神崎

- 先端研が持つ学際性や機動性は、現代社会の課題解決に不可欠だと実感しています。ぜひ私たちもその輪の中に入り、新たな化学反応を起こす力を一緒に広げていきましょう。

(この座談会は2020年11月12日にオンラインにて行われました)

構成:山田 東子(先端研 広報・情報室)

関連タグ