成層圏オゾンホールの影響を地表に伝える南大洋の水温分布

~20世紀後期に観測された南半球の気候変化、および気候の将来予測に対する示唆~

- プレスリリース

2015年12月11日

1. 発表者:

中村 尚 (東京大学先端科学技術研究センター 教授)

西井 和晃(東京大学先端科学技術研究センター 助教)

2. 発表のポイント:

- 南極成層圏の「オゾンホール(注1)」の影響として20世紀後期に南半球で観測された対流圏の偏西風強化が、南大洋の強い海面水温勾配無しには起き得なかったことを明らかにしました。

- 成層圏オゾンホールが対流圏偏西風の変化を通じて地表の気候変化に影響を及ぼすために必要不可欠な要因として、南大洋の水温分布に注目した研究は従来ありませんでした。

- 気候の将来予測に用いる数値気候モデルでも、偏西風強化の再現性が南大洋水温勾配の強さに敏感な傾向を発見し、気候予測の精度向上への中緯度海洋の重要性が明確となりました。

3.発表概要:

産業活動の影響で南極上空の成層圏に形成された「オゾンホール」の影響で、1980年代以降南半球中緯度域で夏季に対流圏の偏西風が強化され、広範な地域の気候に影響したことが近年指摘されています。しかし、遥か上空の成層圏で起きた変化が地表付近の偏西風に影響を及ぼした仕組みについてはまだ未解明な点が多いのが現状です。

東京大学先端科学技術研究センター気候変動科学分野の中村 尚教授、西井 和晃助教および、ベルゲン大学地球物理学研究所の小川 史明研究員らの国際共同チームは、成層圏オゾンホールが地表の気候変化に影響を及ぼすために必要不可欠な要因として、従来考慮されてこなかった南大洋中緯度の強い水温勾配に着目し、水温勾配が弱いと、例え成層圏でオゾンホールが形成されても、その影響が対流圏に及ばないことを数値実験から明らかにしました。さらに、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)評価報告書の気候再現シミュレーションにおいても、南半球対流圏で観測された偏西風変化が、成層圏オゾン減少とともに南大洋の水温勾配に敏感なことも見出しました。この成果は、将来気候の予測精度向上の観点から極めて意義深いものです。

本研究成果は2015年12月14日刊行の米国地球物理学連合の専門誌『Geophysical Research Letters』第42巻22号に発表されます。

4.発表内容:

産業活動に伴って放出された多量のフロンガス(注2)が成層圏オゾンを破壊した結果、1980年代半ば以降には毎年春先になると南極上空にオゾンホールが出現するようになりました。オゾン層の破壊が地表に届く紫外線量を増加させて人類の脅威となったことは広く知られていますが、それに加え、夏季に南半球対流圏の偏西風を中緯度域で強化、亜熱帯域で弱化させ、広範な地域の気温や降水量を変化させたことが近年指摘されています。しかし、成層圏の変化が地表付近の偏西風を変化させた仕組みにはまだ未解明な点が多くあります。

今回、共同チームは、成層圏のオゾンホールが地表気候に変化をもたらすために必要不可欠な要因として、従来考慮されてこなかった南大洋中緯度の水温勾配の影響に着目しました。中緯度南大洋においては、南極大陸を取り巻くよう亜寒帯海域を東流する寒流(南極周極流)とその低緯度側を流れる暖流(南インド洋のアガラス海流など)に挟まれ、水温の南北勾配が特に強い水温前線帯(注3)が東西に分布しています。水温前線帯に沿っては温帯低気圧が頻繁に発達し、その影響で対流圏の偏西風が強化されていることも知られています。

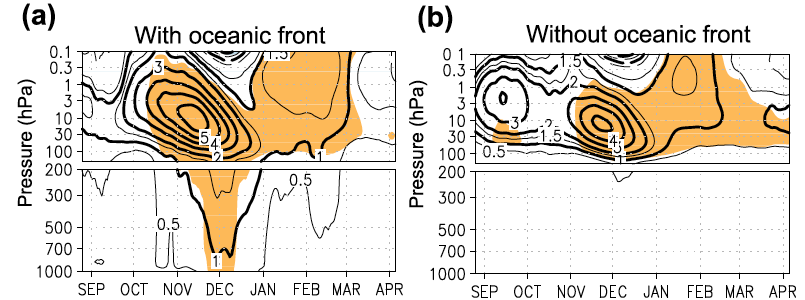

共同チームは、水温前線帯に伴う強い水温勾配を含む現実的な海面水温分布を全球大気モデルの境界条件として与えた数値シミュレーションにて、20世紀後期に観測された成層圏オゾンホールから南半球対流圏の偏西風への影響がきちんと再現されることをまず確認した後(図a)、水温勾配を人為的に平滑化した水温分布を与えた別のシミュレーションでは、南極成層圏でオゾンが減っても、その対流圏への影響が殆ど現れないことを見出しました(図b)。水温勾配を平滑化すると中緯度で温帯低気圧の活動が弱まって、対流圏の偏西風が亜熱帯側を吹くようになるため、オゾンホール形成に伴い成層圏の亜寒帯域で強化された西風の影響がその下の対流圏に届かなくなるのです。

さらに、IPCC評価報告書記載の気候再現シミュレーションにおいても、南半球対流圏で20世紀後期に観測された偏西風の変化が個々の数値気候モデルでいかに良く再現されるかは、数値気候モデルにおける成層圏オゾン減少だけでなく、南大洋の水温前線がいかに良く表現されるかにも依存する傾向も発見しました。即ち、南大洋中緯度の水温勾配を強く表現する数値気候モデルほど、成層圏オゾン減少が現実的に再現されれば、その影響は地表付近の偏西風にまで及び、かつ偏西風が最も強化される緯度も水温前線の緯度に敏感な傾向が見出されたのです。

モントリオール議定書発効以降のフロンガス排出規制により、南極成層圏のオゾン濃度は緩やかに回復しつつあり、その影響による南半球の気候の将来変化は、地球温暖化に伴う変化を打ち消すように働くと考えられています。このように複合的な要因で決定される気候の将来変化を予測する上で、 数値気候モデルにおいてその重要性が看過されがちであった中緯度の水温前線が、低気圧の発達や中緯度対流圏の偏西風の形成と変動において重要な役割を果たすことが本研究により明らかにされました。本研究成果は、南北両半球における中緯度域の気候の将来予測の精度向上を図る上で、数値気候モデルにおける中緯度域の海流をいかに現実的に表現できるかが1つの鍵を握ることを示す画期的なものです。

なお、本研究は下記の支援を受けて行われました。

- 文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究(2205)

「気候系のhot spot: 熱帯と寒帯が近接するモンスーンアジアの大気海洋結合変動」(平成22~26年度;27年度成果公表費) - 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)(22244057)

「亜熱帯・中高緯度の気温構造の季節的遷移が大気循環・降水帯の形成と変動に果たす役割」 - 環境省環境研究総合推進費(2A-1201)

「CMIP5マルチモデルデータを用いたアジア域気候の将来変化予測に関する研究」 - 環境省環境研究総合推進費(2-1503)

「地球温暖化に伴う気候変動と日本・東アジア域の降水現象の変化に関する研究」

5.発表雑誌:

雑誌名:「Geophysical Research Letters」第42巻(2015年)第22号p.10055-10062(12月14日刊行)

論文タイトル:Ozone-induced climate change propped up by the Southern Hemisphere oceanic front (南半球の海洋前線帯が支えるオゾン起源の気候変化)

著者:Fumiaki Ogawa*, Nour-Eddine Omrani, Kazuaki Nishii, Hisashi Nakamura, Noel Keenlyside

アブストラクトURL:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL066538/

6.問い合わせ先:

東京大学先端科学技術研究センター

教授 中村 尚(なかむら ひさし)

7. 用語解説:

(注1) オゾンホール:南極上空の成層圏(高度約10~50kmにある大気層)には冬季に極低温の巨大な低気圧(極渦)が形成され、その中に硝酸液滴と氷粒からなる「極成層圏雲」が出現する。早春になると、その表面で紫外線によるオゾン分子の分解が進行するが、それに関わる塩素原子は成層圏に輸送されたフロンガスが太陽放射の紫外線により分解される際に放出されたものである。

(注2)フロンガス:フロンは1930 年代に人工的に生成された化合物で、冷蔵庫やクーラー等の冷却剤、スプレー缶の噴射剤、発泡剤の原料、溶剤、半導体工場での洗浄等に大量に使用された。しかしその後、成層圏オゾン層の破壊をもたらすことが認識され、1987 年のモントリオール議定書の制定を受けてフロンの生産規制が国際的に進められている。

(注3)水温前線帯:暖流と寒流が接して水温の南北勾配が特に強い海域。海洋前線帯、一般には潮目とも呼ばれる。

8.添付資料:

オゾンホールの影響の数値大気モデルによる再現実験。等値線は南緯45~60度で平均した偏西風の変化(“1”は秒速1mの強化)の季節性(陰影は統計的信頼度の高い変化)。

(a)水温前線帯が南緯45度に位置する現実的な水温勾配を与えた実験と(b)人為的に平滑化した水温勾配を与えた実験との比較。両実験ともにオゾン減少に伴う成層圏(100~1hPa)の西風強化は再現されている。だが、夏季(12月:DEC)に観測された対流圏(200~1000hPa)の偏西風強化は、実験(a)では再現されるものの、実験(b)では再現されない。

関連タグ