100兆分の1秒の一瞬で生きた細胞の姿を捉えることに成功

―X線自由電子レーザーを利用した新たな軟X線顕微鏡を開発―

- プレスリリース

2024年5月24日

東京大学

理化学研究所

高輝度光科学研究センター

発表のポイント

- X線自由電子レーザーを利用した高輝度・超短パルス照明により細胞の一瞬の姿を撮影できる新たな顕微鏡を開発しました。

- 従来の軟X線顕微鏡では、放射線ダメージのために生きた細胞の観察は困難でした。細胞の構造が壊れるよりも短い時間(100兆分の1秒)で撮影することで、細胞の生きた姿の観察が可能になりました。

- 生きた細胞内での瞬間的な化学状態変化の可視化など、細胞生物学に新たな視点をもたらすことが期待されます。

-

超短パルス軟X線顕微鏡による生きた細胞の観察

発表概要

東京大学先端科学技術研究センターの江川悟助教(研究当時:理化学研究所光量子工学研究センター)と三村秀和教授、同大学物性研究所の木村隆志准教授、同大学大学院工学系研究科の櫻井快大学院生、理化学研究所放射光科学研究センターの志村まり研究員と矢橋牧名グループディレクター、同光量子工学研究センターの山形豊チームリーダー、高輝度光科学研究センターの大和田成起主幹研究員らによる研究グループは、生きた哺乳類細胞の姿を観察できる軟X線顕微鏡を開発しました。従来のX線顕微鏡では、放射線ダメージのために生きた細胞の観察は困難でした。本研究では、広視野の結像ミラーと高輝度超短パルス光源であるX線自由電子レーザーを組み合わせた新開発の顕微鏡により、哺乳類細胞の生きた姿を水の窓軟X線(注1)で観察することに成功しました。本成果により、生きた細胞内での瞬間的な化学状態変化の可視化など、細胞生物学に新たな視点をもたらすことが期待されます。

本成果は2024年5月21日(現地時間)発行の米国科学誌「Optica」に掲載されました。

ー研究者からのひとことー

X線自由電子レーザー(XFEL)と超高精度なミラー光学系を組み合わせて開発した顕微システムにより、放射線障害が生じるよりも短い100兆分の1秒という瞬間に生きた細胞の像を得ることに成功しました。これにより、可視光では観察できなかった炭素などの細胞動態が自然に近い状態で観察できるようになりました。細胞の機能や構造を解析する新たな道が開かれたと思います。(江川悟助教)

発表内容

水を透過し炭素に強く吸収される水の窓軟X線を用いて顕微観察を行うことで、小さな生体細胞の姿を明瞭に捉えることができます。しかし、軟X線には放射線ダメージにより細胞の構造を破壊してしまうという致命的な問題がありました。10フェムト秒(100兆分の1秒)レベルの超短パルスX線を照明光に用いることでX線ダメージを無視してイメージングができるとされており、コヒーレント回折イメージング(注2)と呼ばれる観察手法を用いてウイルスやバクテリアの生きた姿の観察が可能となっています。しかし、サイズの大きな哺乳類細胞に対してはコヒーレント回折イメージングを利用できず、生きた哺乳類細胞はこれまで観察できませんでした。哺乳類細胞の研究は、薬剤効果や疾患解明などのために重要です。

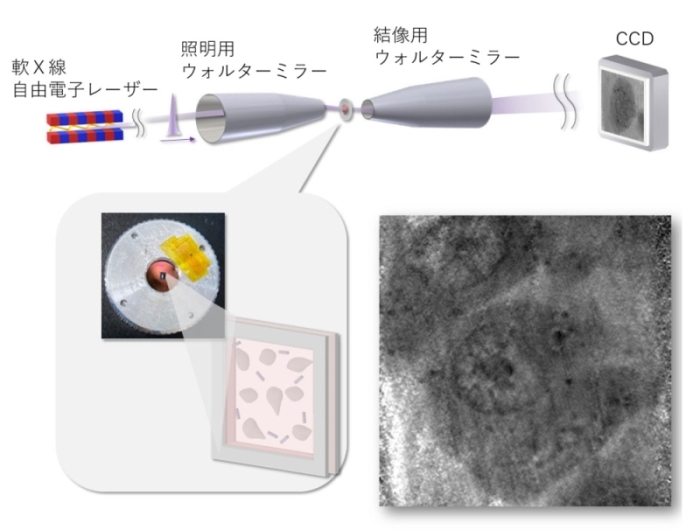

本研究では、独自に開発した軟X線用結像光学素子であるウォルターミラー(注3、関連情報①)とX線自由電子レーザー(XFEL)(注4)を用いて、広視野の結像型超短パルス軟X線顕微鏡を開発しました。顕微鏡はXFEL施設SACLA(注5)で構築されました。SACLAでは、高輝度かつ超短パルスの軟X線を利用できます。ウォルターミラーにより最大50 μm x 50 μm程度の広い視野が得られるため、さまざまな哺乳類細胞を視野に収めることができます。さらに、ウォルターミラーには強力なSXFELの照射に耐え、色収差(注6)が無いためさまざまな波長での観察に容易に対応できるという特徴があります。

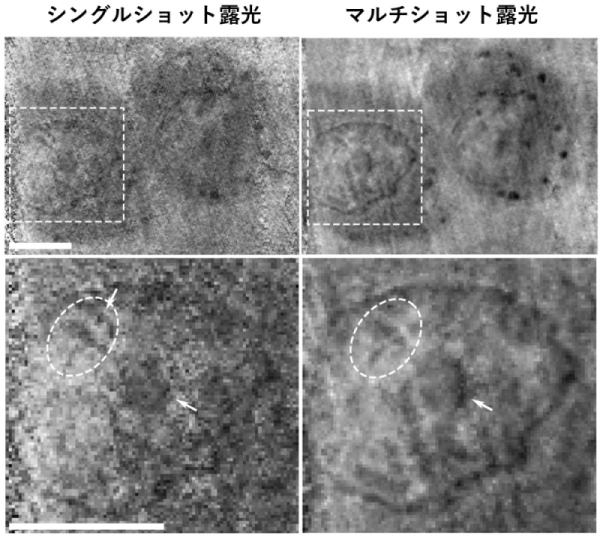

開発した顕微鏡を用いたシングルショット撮影により、CHO K-1細胞(注7)の生きた姿を軟X線観察することに成功しました。生きた細胞の軟X線像を図1左上に示します。2つの細胞の中にさまざまな構造が確認できます。細胞核の核小体や核膜領域に炭素が集積している傾向が見られました。現時点では機能は不明ですが、核小体と核膜を繋げる構造が初めて観察されました。図1右上には、シングルショット撮影の直後に、0.5秒間にわたるマルチショット露光で撮影した細胞の像を示します。この像に写っているのは、すでに軟X線による放射線ダメージを受けた細胞です。細胞の拡大図をそれぞれ図1左下および右下に示していますが、シングルショットで最初に観察した像と、後で観察した像とでは細胞の構造が変化していることがわかります。

-

図1:軟X線で撮影した細胞の像

(左上)フェムト秒パルスのシングルショット露光で撮影した生きた細胞の軟X線像。

(右上)直後に連続露光で撮影した細胞の軟X線像。

(左下および右下)細胞の拡大像。シングルショット像と連続露光像とで細胞の構造が変化している(円弧および矢印)。スケールバーは5 μm。

軟X線自由電子レーザーが持つ波長可変性を活用して、異なる波長で細胞を観察することができました。技術開発を進めることで、将来的に窒素、リンなどさまざまな元素の細胞内分布を可視化できるようになる可能性もあります。

本研究により、細胞の生きた姿を軟X線観察することが可能となりました。光源性能の向上によりシングルショットで明るい像が撮れるようになれば、より微細な構造を明瞭に捉えることができるようになります。今後、生きた細胞内での瞬間的な化学状態変化の可視化など、細胞生物学に新たな視点をもたらすことが期待されます。

関連情報

発表者

東京大学 先端科学技術研究センター

- 江川 悟 助教(研究当時:理化学研究所光量子工学研究センター 基礎科学特別研究員)

- 三村 秀和 教授

東京大学 物性研究所

- 木村 隆志 准教授

東京大学 大学院工学系研究科物理工学専攻(物性研究所)

- 櫻井 快 博士後期課程

理化学研究所 放射光科学研究センター 生体機構研究グループ

- 志村 まり 研究員(兼任:国立国際医療研究センター 研究員)

理化学研究所 SACLAビームライン基盤グループ

- 矢橋 牧名 グループディレクター

理化学研究所 光量子工学研究センター 先端光学素子開発チーム

- 山形 豊 チームリーダー

高輝度光科学研究センター XFEL利用研究推進室実験技術開発チーム

- 大和田 成起 主幹研究員

論文情報

- 雑誌:

- Optica(5月21日)

- 題名:

- Observation of mammalian living cells with femtosecond single pulse illumination generated by a soft X-ray free electron laser

- 著者:

- Satoru Egawa,* Kai Sakurai, Yoko Takeo, Kyota Yoshinaga, Masashi Takei, Shigeki Owada, Gota Yamaguchi, Shunya Yokomae, Hidekazu Mimura, Yutaka Yamagata, Makina Yabashi, Mari Shimura, and Takashi Kimura*

*責任著者 - DOI:

- 10.1364/OPTICA.515726

研究助成

本研究は、科研費JP19H00736、JP 20J00714、JP 20H04451、JP 21K20394、JP23H01833、JP23KF0019、文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ」事業(課題番号 JPMXP1223UT1093)、JSTさきがけJPMJPR1772、村田学術振興財団、精密測定技術振興財団、東京大学卓越研究員制度の支援により実施されました。

用語解説

- (注1)水の窓軟X線

X線の中でも比較的波長の長いX線を軟X線という。特に波長2.3 nm – 4.4 nmを水の窓領域と呼び、水を透過し炭素に強く吸収されるため、細胞の観察に適している。 - (注2)コヒーレント回折イメージング

対物レンズを用いる代わりに、試料から散乱した光を解析して試料の像を復元する観察技術。高い空間分解能を得やすいが、視野が狭いトレードオフがある。 - (注3)ウォルターミラー

軟X線領域で利用可能な反射型の結像素子。双曲面と楕円面の二枚の回転体ミラーから成る。波長の短い軟X線を反射するミラーには、可視光用のミラーに比べて格段に高い作製精度が求められる。 - (注4)X線自由電子レーザー(XFEL)

X線領域の波長を持つレーザーであり、フェムト秒(1000兆分の1秒)レベルの非常に短いパルス幅を持つ。XFELはX-ray Free Electron Laserの略。 - (注5)SACLA

SACLAはSPring-8 Angstrom Compact free electron LAserに由来するX線自由電子レーザー施設の愛称。軟X線ビームラインは2016年に供用を開始した。兵庫県の播磨科学公園都市にあり、理化学研究所が所有する。 - (注6)色収差

光の波長によって光学素子の焦点距離が変化する現象。 - (注7)CHO K-1細胞

チャイニーズハムスターの卵巣癌に由来する細胞株で、生物・医学研究に広く用いられる。

問合せ先

東京大学 先端科学技術研究センター 超精密製造科学分野

助教 江川 悟(えがわ さとる)

関連タグ