空の安全を守りながら、CO2排出低減を実現する

―航空機の既存装備を活用し、燃料消費量と管制負荷の削減を両立―

- プレスリリース

2025年5月21日

東京大学

発表のポイント

- 航空交通が混雑する空港周辺の空域で、安全な航空機運航と環境負荷低減の両立を実現する新しい航空交通の運用手法を提案しました。

- 提案手法により、航空管制の複雑性を低減することと、航空機の運航コストと環境負荷の両面からエコなフライトが実現することを、フライトシミュレータ実験により実証しました。

- 提案手法は、航空機に搭載されている現在の電子機器を改修または追加することなく実施可能であることから、早期の社会実装が期待されます。

概要

東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻の岩田大輝大学院生(研究当時)、野中裕樹大学院生(研究当時)、東京大学先端科学技術研究センター航空宇宙モビリティ分野の伊藤恵理教授らによる研究グループは、航空交通が混雑する空港周辺の空域で、安全な航空機運航と環境負荷低減の両立を実現する新しい降下方式を提案し、関西国際空港への到着機を対象にしたフライトシミュレータ実験により、その有効性と運用実現性を明らかにしました(図1)。

提案手法は、固定飛行経路角(以下、FPA: Fixed-Flight Path Angle)(注1)降下と速度制御技術(注2)を組み合わせることで、到着機の軌道予測の精度向上と航空管制の複雑性の低減につながること、航空機の既存装備を活用してCO2排出量を低減できること、燃料効率を損なうことなく航空機の速度を制御できることを、関西国際空港への到着機を対象に、パイロットの操縦を模擬するフライトシミュレータ実験により実証しました。提案手法は、航空機に搭載されている現在の電子機器を改修または追加することなく実施可能であることから、早期の社会実装も期待できます。これにより、航空安全の向上と、運航コストと環境負荷の両面からエコなフライトの実現が期待されます。

本研究成果は、2025年5月20日(英国夏時間)に「Journal of Air Transport Management」にオンライン速報版で掲載されました。

-

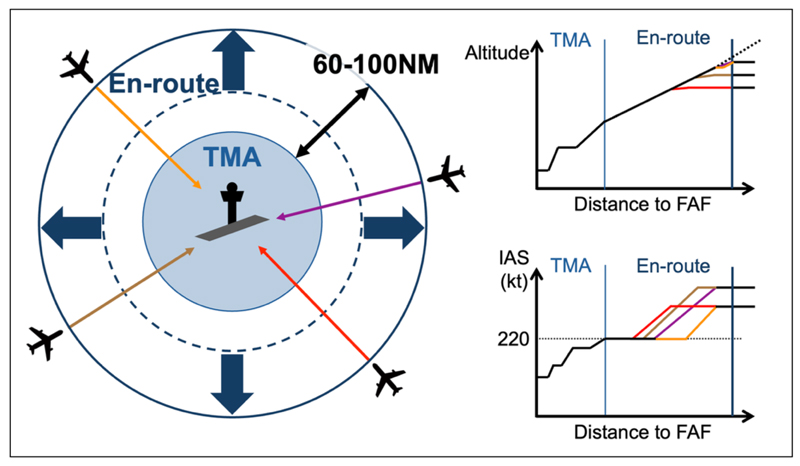

図1:提案する新たな運用手法提案する降下方式は、従来のターミナル空域(以下、TMA)周辺だけでなく、航空機が降下を開始する航空路(En-route)空域(TMAへの入域地点から60-100NM離れた空域)までを対象とすることで、降下中の高度や速度のばらつきを抑えることができます。到着機は、TMAへの入域地点を起点としたFPAの経路に沿って降下します。このFPA降下方式は、従来の段階的な降下に比べて燃料効率に優れており、さらに適切な角度を選ぶことで、燃費を損なうことなく減速も可能です。また、FPA降下は軌道の予測がしやすいため、航空管制の負担を軽減できると期待されています。速度制御では、降下開始と同時にエンジン出力を最小限に抑え、全ての航空機が同じ目標速度に向けて減速します。これにより、減速タイミングや速度が統一され、着陸順序が乱れにくくなります。さらに、到着機の順番をTMA内で決定するのではなく、FPA降下の開始地点で決めるという新しい管制も実現可能です。

ー研究者からのひとことー

FPA降下と速度制御技術を組み合わせた本降下方式は、2013年頃に滞在していたNASAエイムズ研究所での議論をきっかけに着想を得たものです。その構想を日本に持ち帰り、産学連携のもと、研究室の学生たちと共に社会実装を目指して研究を重ね、成果として結実させることができたことに、深い感慨を覚えます。(東京大学先端科学技術研究センター 教授 伊藤恵理)

発表内容

近年の航空需要の増加により、航空業界はCO2排出量の増加、燃料コストの上昇、空域混雑、騒音、運用の複雑化といった課題に直面しています。特に、空港周辺のTMAでは、航空交通の混雑が燃料消費や管制業務に大きな影響を及ぼしています。

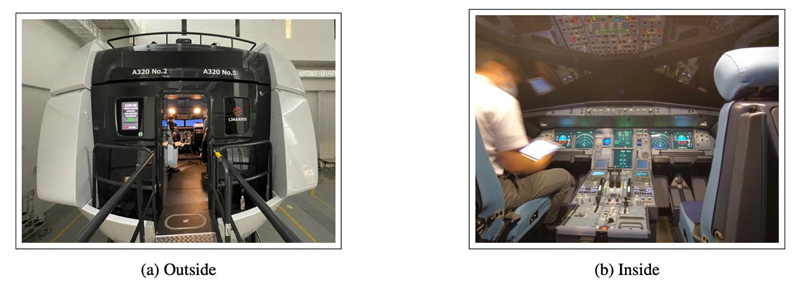

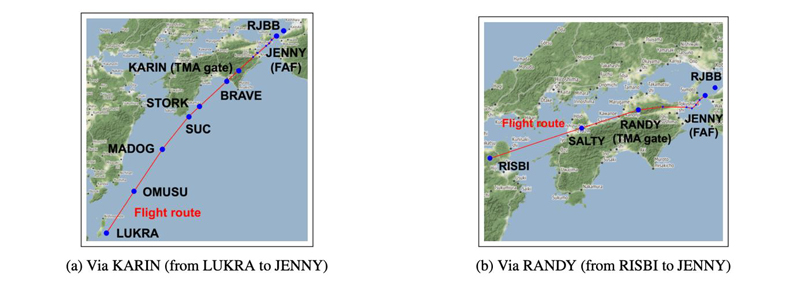

本研究では、これらの課題に対する実装可能かつコスト効率の高い解決策として、「FPA方式」と「速度制御」を組み合わせた新しい航空管制運用の有効性を検証しました。関西国際空港への到着便を対象に、航空機が飛行中に記録したフライトデータや気象データを活用したデータ駆動型分析および機械学習による燃料消費予測に基づき、複数の飛行シナリオを設計し、シミュレーションにより評価を行いました(図2)。図3のように、南西方面から関西国際空港に到着する飛行経路を実験対象にしました。パイロットは飛行中に、理想的な降下角と速度の目標値を、コックピットの計器を操作してオートパイロットに入力しました。FPA降下は、飛行中にパイロットの操作によって実現できるだけでなく、到着軌道の予測精度を高めることから航空管制の負担を軽減し、かつ燃料消費を削減しつつ速度調整も可能とすることが明らかになりました。

この運用方式は、混雑時に管制官が行う経路延長(ベクタリング)(注3)に代わる有効な手段となる可能性があります。フライトシミュレータ実験により、関西国際空港への到着機を対象にすると、フライトあたり最大約260ポンド(約118kg)の燃料削減が可能であることを確認しました。例えば、関西国際空港の混雑時間帯(14~15時および18~19時)には1時間あたり21便が到着する場合、年間で約150万ドルのコスト削減に相当します。

提案手法は、現在の航空機に搭載されている機器を改修・追加することなく導入できるという利点があります。これにより空の安全を守りながら、運航コストと環境負荷の両面からエコなフライトの実現が期待されます。

-

図3:実証実験に適用した関西国際空港への到着経路フライトシミュレータ実験では、(a)KARIN (b)RANDYと呼称するTMAの入域地点を経由し、南西方面から関西国際空港に到着する航空交通を対象としました。

「プレスリリース:FPA降下による環境負荷低減とその高い実用性を定期航空便において世界で初めて実証」(2023/1/30)

https://www.flypeach.com/application/files/4216/7962/6134/5a27645aa12f310376d6be012fe7262d-3.pdf

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻

岩田 大輝 研究当時:博士課程

野中 裕樹 研究当時:修士課程

先端科学技術研究センター 航空宇宙モビリティ分野

伊藤 恵理 教授

論文情報

- 雑誌名:

- Journal of Air Transport Management

- 題 名:

- Air Traffic Control Method for More Fuel Efficient Arrivals in Terminal Airspace

- 著者名:

- Daiki Iwata, Yuki Nonaka, and Eri Itoh*(*責任著者)

- DOI:

- 10.1016/j.jairtraman.2025.102799.

研究助成

本研究は、Peach Aviation株式会社および株式会社NABLA Mobilityとの産学連携プロジェクトにより実施しました。科研費(課題番号:24KK0088、25K07952)の支援により実施されました。

用語解説

- (注1)固定飛行経路角(FPA: Fixed-Flight Path Angle)

航空機が降下・上昇する際に一定の角度を保って飛行する経路の角度を指す。 - (注2)速度制御技術

航空機の運行状況や飛行経路に応じて、推力や抗力要素を調整し、所定の速度を維持・制御する技術を指す。 - (注3)経路延長(ベクタリング)

航空機の進路を変更させることで、飛行距離や飛行時間を意図的に延ばす制御手法であり、通常、到着機の混雑緩和や空域内の交通調整のために、航空交通管制官がレーダーベクトルを用いて行う。

問合せ先

東京大学先端科学技術研究センター 航空宇宙モビリティ分野

教授 伊藤 恵理(いとう えり)

関連タグ