- ホーム

- 研究について

- 研究アーカイブス

- 先端研探検団 第一回報告

- 河村名誉教授インタビュー

河村名誉教授インタビュー

河村龍馬先生は、1918年栃木のお生まれで、東京大学工学部を卒業後、1934年に航空研究所の助教授になられた。それ以来先生は、1979年まで40年以上にわたってこのキャンパスで研究生活を送られ、現在東京大学名誉教授、センター長の岸輝雄先生は河村先生の教え子。私たちは、95年9月22日、航空研究所時代を知る貴重な存在でいらっしゃる河村先生にインタビューをさせていただいた。インタビューは終始和やかな雰囲気で進み、たくさんの貴重なお話をうかがうことができた。 (以下、括弧内は編者注:敬称略)

卒業研究が縁でこの地に

- 立花

- 先生が大学に入られたころは、工学部の学生の人気が航空学科に集中していたと聞きますが?

- 河村

- はい、それで航空学科はやっぱり一番競争率が高かったです。

- 立花

- その時代は、航空研究所は学生はとっていたんですか?

- 河村

- 正規に学生はとれなかったのですけども、たとえばぼくなんかは本郷に研究施設がないということで、風洞を使うために卒業研究をですね、こちらへ来てやっていましたね。卒業するときに、ここで卒業研究やってた関係で、ここの先生に卒業したらここへ来いといわれて、ああいいでしょうといって返事したら、後で本郷の先生に本郷に残れと。だけどそれは断ったんですね。その理由は、やっぱり授業をしなくてもいいという魅力があったわけですね。昭和16年の9月から18年の9月まで二年間、海軍に入って横須賀にいたんですが、それからすぐこちらに帰ってきまして、19年の1、2月ごろから助教授になって、それからずっとここにいたんです。

航研機開発の舞台裏

- 岸

- 航研機のころはまだいらっしゃってないんですね。

- 河村

- 航研機は昭和12か13です。ぼくが大学を卒業した年だったと思う。

- 立花

- ああいう大プロジェクトは研究所の総力を挙げてとりかかるというような感じで進められたんですか?

- 河村

- 航研機はね、宮内大臣の木戸さんの弟だったと思いますが、和田小六という方がずいぶん長く所長をしておられまして、その人が何とかこの航研を盛んにしようというわけで、航研機のプロジェクトを立てて文部省に持っていって通ったと、そういうわけです。航空というのは今から考えると土俵が狭く、競争の激しい関係で、ものすごく激しい派閥の争いがあった。航研機開発にもそういうのに積極的なグループと、反対のグループがありましてね。

- 立花

- 数的には推進派が多かったんですか?

- 河村

- そうですね、お金もありましたし。部門で言うと飛行機とか、原動機が推進派ですね。理論派の方は賛成しないけれど、例えば空気力学はわりと飛行機に近いんで積極的な反対ではないんですけれどね。材料もどちらかというと積極的でないほうですね。

航空研究所誕生の背景

- 立花

- 航研機の開発に手を付けたというのには、戦争という背景がかなりのしかかっていたということがあるんでしょうか?

- 河村

- 航空研が元々出来たとき、飛行機は民事でなく軍事でしたし。そして僕も伝聞ですけれども、航研が出来るときのいきさつは陸軍と海軍で航空の研究所をそれぞれつくろうという意向が強かった。それでいざこざになっちゃって仲裁策として東大に持って来ると。そのために、当時は所員といっていましたが、ここの教授には軍人も何人かいました。

- 立花

- そのころの所員は教授、助教授といった肩書きもあったんですか?

- 河村

- あるんです。ただ、一般的な呼称として所員というのを使っていました。

- 立花

- 当時、教授、助教授で何人ぐらいいらしたんですか?

- 河村

- それぞれ15人ずつで、全部で30人ぐらいだったと思います。

- 立花

- 自分の研究室をそれぞれに持って・・・

- 河村

- ええ、やっぱり講座制ですから。教授が1、助教授が1、助手が2ぐらいですかね。あと雇員が何人か。

- 立花

- 結構技官が多かったそうですね。

- 河村

- 技官が多かった。ここの特殊事情でしょうけどね。割に研究がしやすいような体制になっていた。なかなかあの工場なんか、あれだけの規模のものがあったところは少ないと思います。

- 立花

- 研究費は軍から来てたんですか?

- 河村

- 僕もお金のことはよく知らないけれども、直接軍からは来てないと思います。ただあの当時はいろんな軍事研究っていうのがあって、その予算はやっぱり軍部でしょうね。

航空研の各研究部

-

- 立花

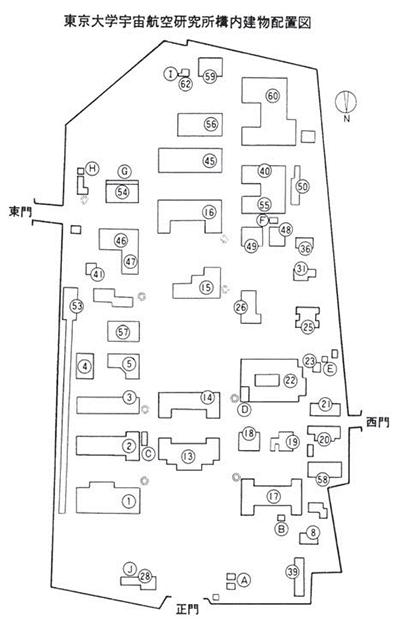

- ところでそのころの研究所なんですけどね、これは宇宙航空研時代の地図(右図)ですが、先生はどの辺にいらっしゃったんですか?

- 河村

- 僕は15号館で、この建物ですね(今の気候システムの建物)。

- 立花

- その15号館というのは・・・

- 河村

- プロペラ部といってたんですよ。これは1号館に比較的に大きな風洞がありまして、空気力学だったんですけれど、この空気力学部が発展的に風洞とプロペラに分かれたんですね。たしか風洞は1号館に二つ、それから3号館の裏、5号館に一つ、それから我々のいたプロペラ部に一つあったんです。

- 立花

- プロペラ部の風洞ってのはどの程度のものだったんですか?

- 河村

- えーと直径が1.6mでしたかね、金属製のものが今でも残っていると思いますよ。まあプロペラ用といっても普通のものと一緒ですね。音速近くで回すと、ものすごくうるさいんですけど、今だったら大変でしょうけど、近所から文句も言われず一生懸命研究をやっていたのを覚えています。

- 立花

- そういった研究の戦略目標はどういうものを掲げていたんですか?

- 河村

- (河村先生が師事していた)河田先生が、陸軍に非常に関係がありましたから、プロペラ機で一歩でもマッハ1に近づくことが目標でした。とくにそのころは、より高く、より速く、より遠くが3大目標でした。

- 立花

- 戦争中は飛行機部、原動機部が肩で風切って歩くといった風な感じだったんですか?

- 河村

- そうですね。場所としては22号館が原動機部、14号館が音響などの物理部、3号館が飛行機部ですかな。そのころはこの16号館(現在の人工物工学センター)まででしたね。ここから南は無かった。16号館は電気部でした。

- 立花

- その飛行機部というのは機体関係なんですか?原動機と機体という分け方で?

- 河村

- そうです。

- 立花

- 電気はかなり基礎的なことをやってたわけですか?

- 河村

- 要するにあのときは電探と称するレーダーですね、それ一本槍でしたね。そして一番軍との関係が深かったんじゃないかと思いますよ。登戸に陸軍の研究所がありまして、そことタイアップしてずいぶん派手にやってました。金もほとんどそっちから出てたんじゃないかと思います。

糸川英夫先生は誘導爆弾の研究を

- 立花

- ここの歴史の資料を見ると、戦争末期の頃はロケットの研究で有名な糸川英夫さんもいらしてたようですね。

- 河村

- ええ、来ていましたよ。糸川さんは第二工学部で、施設としてはここしかないですから、ここの兼任ということで。盛んに赤外線センサーを使った、いまでいうと誘導爆弾でしょうかね、そんな爆弾の試作をしていた。

- 立花

- それは無人飛行機のようなものですか?

- 河村

- 飛行機でなくて爆弾です。上から落として熱源か何かにぶつかるっていうやつです。まあ最後までうまく行かなかったようですけどね・・・そのころは徴用逃れで若い女の人が沢山来てましたよ。そして糸川さんのところにはあのバレエのダンサー、貝谷八百子。

- 立花

- え、そんな人がいたんですか?

- 河村

- いたんですよ。その人の関係で今でも糸川さんはバレエかなんかやってるんですよ。

外国との技術力の差

- 立花

- そのころ(戦前)の研究は、欧米と比べてどうでしたか?

- 河村

- かなり劣ってました。航空技術の研究の中心は日本にはなく、アメリカにありましたから。当時、NASAの前進であるNACAがありましたけど、ここが日本の航空開発の基礎になっていました。航空研でのデータは全然使い物になりませんでした。全部ヨーロッパとアメリカが圧倒的でした。

- 立花

- ヨーロッパはどこですか?

- 河村

- ドイツ、イギリスです。それぞれ、その分野に有名な専門の先生がいました。

- 立花

- 戦争が始まる前までは、アメリカとは人的交流はあったんですか?

- 河村

- はい、アメリカとドイツの有名な学者が講演した資料が残っています。ユダヤ人のカルマンという学者がいるんですが、戦争が始まる前にアメリカに渡って研究していたんですが、その人も若いとき日本に来て、嘱託で神戸の川西航空機に何年かいて、講演をやったと聞いています。非常に優れた学者でした。

- 立花

- 速さ、高さ、遠さではアメリカと相当差がついていたんですか?

- 河村

- それほどではなかったです。

- 立花

- しかし、戦争が進んでくると差がついてきますね?

- 河村

- そうなんです。我々の先輩のゼロ戦ですけど、戦争を通じて1万機も造られたんです。ゼロ戦はスマートで、機体を軽くして機敏な動きができるようにしたんですけど、そのかわり防御のことは全然考えてないから、すぐに火がつくとかありました。一方、アメリカのほうはそんなことは考えずに、馬力を大きくして、操縦席のうしろに鉄板を置いて、後ろから撃たれてもパイロットは無事という思想です。最後はやっぱり、こっちが負けました。

- 立花

- 戦争中アメリカはどんどん新しい飛行機を開発しますが、軍がこの情報を仕入れるわけですか?

- 河村

- はい。軍から仕入れるわけですけど、こっちは新しい飛行機を造る余力がないわけです。

- 学生

- それは技術ではなく物ですか?

- 河村

- 物でしょうね。それと人ですね、僕の考えでは人の使い方かな、適所適材ですね。

- 立花

- 研究者の数も圧倒的に差があったんですか?

- 河村

- そうです。そのシッペ返しが戦後、航空分野に来るんですが。

そして8月15日を迎える

- 立花

- やっぱり、8月15日は呆然自失っていう感じなんですか?

- 河村

- 大体の人は負けることがわかっていました。僕のおやじが鉄鋼の専門の工学博士で三菱にいて、戦争始まったときから言ってたんですけど、鉄鋼の生産量が日本は80万トンでアメリカは800万トンていっていました。そういったことからもだいたいわかっていました。冷静に考えるととってもかなわないことは先生方はご存じでしたでしょうけど、昭和18年、19年にサイパンが落ちたときはショックでした。人によっては、ひどい被害を受けるのではないかと考えましたが、戦争も文化的になってきているから、殺されることはないと考える人もいました。教授会でも主戦派と、もうダメだというのと2通りありました。主戦派は、負けたら腹を切るとか、いろいろ言ってました。

- 岸

- 先生は昭和20年ごろ助教授だったから、終戦でクビを切られなかったわけですね。

- 河村

- 20年で敗戦になったらとたんにここの航空研究所というのは廃止になったんです、占領軍の命令や何かで。で、大学の方では航空研を残そうということで、同じ規模は維持できないから人を減らさなくてはならないということで、そうですね、大体半分ぐらいの先生方がクビを切られた。半分ぐらいが残って、要するに飛行機というかハードに関係の深かった人が辞めさせられた。そして我々のようなあまり航空に貢献しなかったのものが残ったんです。

- 立花

- クビになるっていうのは、公職追放になったんですか?

- 河村

- 公職追放ではないですね。いやー、いろいろあったんですよ、あの時には。ここの部屋(13号館会議室)のこの教授会で、ひどいもんで、誰を辞めさせたらいいか各人が名前を書けっていうんですよ。そんなことやってね、やはり一種の派閥紛争ですな。それでまあ、割と感心なのは助教授は全部残したんですよ。

- 立花

- その辞めた方々はどこへ行ったんですか?

- 河村

- 戦争の直後ですから大変に困ったようですけれどね、まあ元々かなり能力の高い方々ですから結局その後は私立大学に行った方が多いようです。

航空禁止令のもとで

- 立花

- ここに進駐軍が、どういう研究をやっていたか調べに来なかったんですか?

- 河村

- 来ましたよ。また日本よりも技術の遅れた国の進駐軍が、機械を持って行こうとした事が何回かあったようですよ。でも、アメリカが持っていかせなかったんでしょうかね。我々は終戦直後から2、3年は残された機械の補修をやっていたですね。

- 立花

- 風洞を使った基礎的な空力の研究はできたんですか?

- 河村

- いえ、出来なかったです。

- 立花

- それじゃあ、風洞を使った実験というのは出来なかったんですか。

- 河村

- 飛行機以外の研究なら良かったんです。河田先生の主導で風害の研究に使いました。私も砂が風でどのくらい飛ばされるかという飛砂の研究で学位をもらったのです。その当時ではかなり新しい事をしていたんです。砂の飛ぶ距離は、大体風速の三乗に比例するのです。だから日本の海岸の防風林を昔はよく歩きました。

- 立花

- 皆さんはその頃は必死で航空機以外のものを研究していたのですか。

- 河村

- いずれ復活するだろうという事で、あまり分野から離れないようにしていたんです。だから、(航空研が)復活した時、割と順調にいったようです。幸い風洞とかの施設が残っていましたし。あまり占領軍は施設を壊さなかったんです。

- 立花

- 航空禁止令の時は、航空学科はどうなったんですか。

- 河村

- 何とかして残そうということで、応用数学科かなんかに変わったんですね。

戦後の研究の進展

- 河村

- 航空研究所が終戦になって廃止されて、その残党を収容し、また研究対象を少し広げて理工学研究所ができました。その頃の研究は工学一般で広かったですね。そして講和条約後に、もう一度航空研に戻ろうという事になったんです。しばらくして、生産技術研究所でロケットの開発研究を行っていた人達がいっしょになりました。同時に、ここの理学関係の人達が物性研に移ったんです。名前も宇宙航空研究所とかわったんです。

- 立花

- ここの研究所の雰囲気は昔からかなり自由な空気があったといろんな記録にありますが、そういう感じだったんですか。

- 河村

- いやまあ、航空研究所の時代は航空というーつの目標がはっきりしてよかったんですけども、理工学研究所になると理工学というのは対象としてはつかまえにくいわけですね。ですから焦点がぼけた研究所になっていったわけです。中にいる人にとってはそのほうがいい、なにやってもいいわけですから。それを名残惜しく思っている先生が多かったようですね。

- 立花

- 今もここは勝手なことをやってますよ(笑)。河内先生なんかは、研究テーマを飛行機から自然現象の方へ向けて意外な面白さを発見しているようですね。

- 河村

- そうですね。まあ、もう飛行機は、学問的にはやる事がなくなったんじゃないですか。船も、自動車もそうですしね。一つの機械になっちゃたんじゃないですか。我々のやっているエンジニアリングは、大学でやらなくてもいいんじゃないかと思うんです。学問の分野と機械の分野とはぜんぜん別個の物ですからね。エンジニアリングが大学に馴染むかどうかは、自分はちょっと疑問に思うんです。

- 立花

- 今日は、貴重なお話をどうもありがとうございました。

(編集 旭井亮一、北野誠、斉藤敬、平塚淳典 監修 隅蔵康一)

<1995年10月発行 先端研探検団 第一回報告書25頁 掲載>