- ホーム

- 研究について

- 研究者紹介 フロントランナー

- 016:フェリシャーニ クラウディオ 特任准教授

016:フェリシャーニ クラウディオ 特任准教授

フェリシャーニ クラウディオ 特任准教授

C.フェリシャーニ 特任准教授

数理創発システム 分野

公開日:2022年3月2日

群集のメカニズムを理解し、そこに潜むリスクを明らかにする

歩行者集団の観察から見えてきたこと

大きなイベントなどで発生する大規模な群集は、時に制御不能になり深刻な事故の発生につながる。しかし、どのような場合に事故が発生するのかは明らかではなく、対策も経験則によっているのが現状だ。その最大の理由は、そもそも群集の挙動や成り立ちのメカニズムが十分に解明されていないからだ。

その解明を目指して、フェリシャーニ・クラウディオ特任准教授は、物理学的側面と心理学的側面の両面から群集についての研究を進めている。そして、動物行動学の研究者らとともに行った心理学的側面の研究は、そのユニークさと意義が評価されて2021年にイグノーベル賞を受賞した。

群集の挙動について、どのような研究が進められているのか。そしてどのようなことが分かってきたのか。フェリシャーニ特任准教授に聞いた。

ナチスへの反省から始まった、群衆の研究

2010年、群集による二つの大きな事故が発生した。一つはドイツの「ラブパレード」(世界最大規模のレイヴ)にて起きたもので、21人の死者と500人以上の負傷者を出した。もう一つは、カンボジアの水祭りで発生し、347人が犠牲になり、755人が負傷した。これらのような群集事故は、件数こそ多くはないが、発生すれば被害はしばしば深刻なものになる。

しかし、このような事故がなぜ、どのような状況で起きるのか、また、どうすれば防げるのかは、十分には分かっていない。事故の数が限られていて分析のための情報が少ないなど、複数の要因が挙げられるが、最も大きな理由は、そもそも群集の挙動や成り立ちが十分に解明されていないことであると、フェリシャーニ特任准教授は言う。

群集についての研究は1950年代ごろ、心理学的な側面から大きく注目されるようになった。さまざまな立場の人からなる集団を、言葉などによって一気に暴力的にしたヒトラー、ナチスの手法のメカニズムを解明しようというのがきっかけだった。その後、70~80年代に世界的に都市化が進み、群集が発生する状況が増えていくと、人と人との間にあるべき距離や、交通渋滞のメカニズムなどに関する研究が行われるようになる。そして90年代に入り、コンピュータの発展によってシミュレーションを用いた研究が可能になったことで、1万人規模などの巨大な人間集団の挙動に関する研究も進むようになったという。

「ただ当初、人間集団の挙動は、車の渋滞などに関する『交通流理論』を元に研究され、車同様に、密度、流量、速度という要素から研究されていきました。その結果、群集が持つ物理学的な性質についての理解は進んだものの、人間の動きは車からの類推だけでは十分に解明できないことも明らかになりました。人間の心理的側面も考慮した群集の挙動に関する研究が行われるようになったのは、その後のことでした」

つまり、人間の特性を意識した群集の研究は比較的新しいのだ。

フェリシャーニ特任准教授は、もともと流体力学の研究を行っていたが、日本に住み出して日常的に群集を見るようになって、人の流れに興味を持ち、この分野の研究を始めたという。

具体的にはどのように研究が進められ、どんなことが見えてきたのか。この分野の基礎となる、群集の物理学的側面をまず簡単に紐解きながら、そこから発展していったフェリシャーニ特任准教授の研究を見ていきたい。

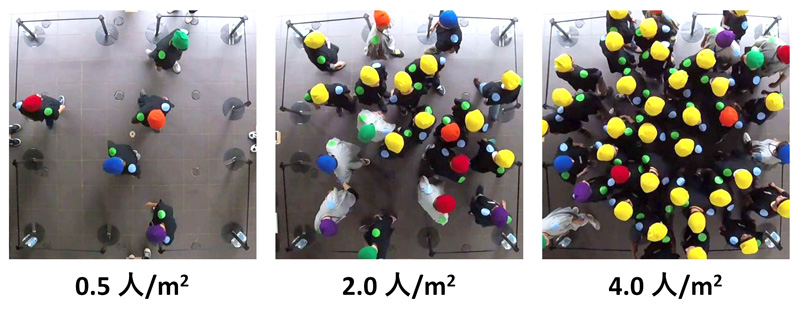

群衆理解の基本となる、車の渋滞のメカニズム

群集の状態を測定する上で最も基本的な量となるのが人の「密度」だ。通常、1m2あたりの人数で測られる。混雑していない空間であれば、0.5人/m2ほどであるが、混雑した電車の中などでは、4.0~6.0人/m2になる。死亡事故が起きるほど混雑した群集は、10人/m2以上もの密度になっている場合があるという(図1)。

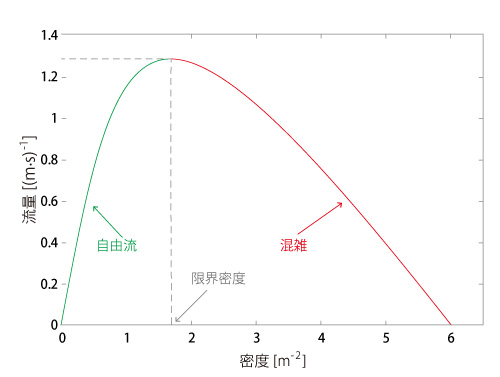

そして、群集の状態を表すもう一つの基本量が「流量」だ。これは通常、「1m幅の領域を1秒あたりに通過する人数」と定義される。たとえば、3m幅の通路を10秒間に54人が通ったとすると、流量は、54人/(3m×10s)=1.80人/m・s。また、「流量=密度×速度」の関係がある。

密度と流量という2つの量の関係は、交通流理論の「基本図」によって知られている(図2)。この図についてフェリシャーニ特任准教授が説明する。

「たとえば高速道路では、道路が空いていれば車は速度を上げることができ、さらに車が増えても速度を上げ続けることができます。結果、密度も上がり、流量(=密度×速度)も上がります。しかし、車の密度が上がり続けると、徐々に道路が混み始め、車は速度を上げることができなくなります。そのため、次第に流量の上がり方は緩やかになり、さらに密度が増えていくと、車の速度が落ちるため、ある段階で流量が減少し始めます。その時の密度を『限界密度』と言い、そこが渋滞の始まりと定義されます。人の群集の性質も、基本は車と同様に考えることができます」

人の混雑と車の渋滞、その違いはどこにあるのか

上記の理論を踏まえてフェリシャーニ特任准教授がまず取り組んだのは、廊下や横断歩道のように、両側から歩行者がやってきて互いにすれ違いながら歩くとき、すなわち「対向流」が生じているときに起きる現象を理解することだ。

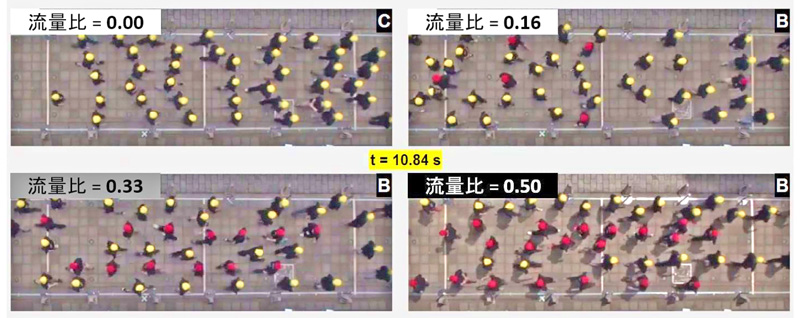

単純な現象だが、ここで起きていることは、密度と流量という2つの基本量だけでは十分に説明できそうにない。密度や流量は同じようでも、すれ違う時に自然にレーン(列)ができてスムーズにすれ違える場合と、レーンができずに流れが乱れてスムーズにすれ違えない場合があるからだ。この違いがどうして生じるのかは、理論的にも説明されていないという。そこでフェリシャーニ特任准教授は、実験を行った。54人を2つのグループに分け、互いにすれ違いながら歩くときに起きることを観察したのだ(図3)。

Reprinted figure with permission from C. Feliciani, and K. Nishinari, “Empirical analysis of the lane formation process in bidirectional pedestrian flow”, Physical Review E, Vol. 94, 2016. Copyright (2016) by the American Physical Society.

2つのグループの人数の割合(=流量比)を変えて4パターンの実験を行い、それぞれに生じる対向流の性質を分析した。すると、4つの場合で、速度に有意な違いは見られなかった。しかも、合計の人数が同じため、いずれの場合も密度は同じである。

とすれば、速度も密度も同じであり、先の交通流理論からは、状況の違いを論じることはできないことになる。しかし実際には、双方から同じ人数が歩いてくる場合(流量比=0.50)は、すれ違う時に安定したレーンができるのに対して、人数に偏りがある場合(流量比=0.33、0.16)は、明確なレーンはできないという違いがある。

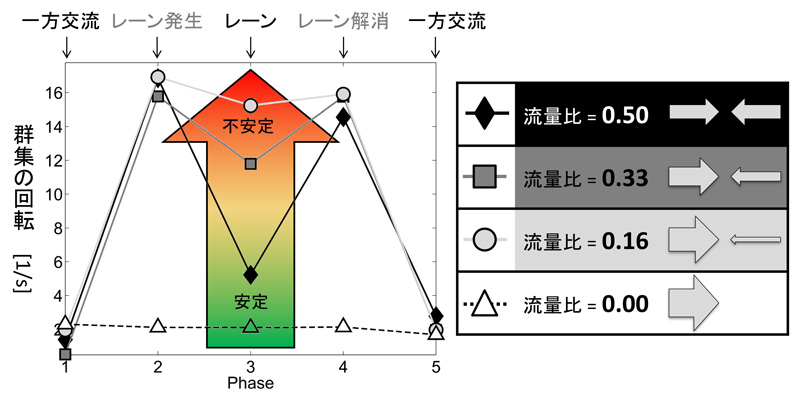

その違いを生むなんらかの物理学的な要素があるのではないかとフェリシャーニ特任准教授は考えた。そして行き着いたのが、流体力学において重要な意味を持つ「回転」という量だった。

「台風や竜巻において顕著なように、空気や水の回転は、不安定さを作る要素であり、流体力学においては重要な意味を持ちます。歩行者の集団も流れとして捉えれば、同じなのではないかと考えました。歩く際の回転、すなわち人間の左右へのぶれが、流れの安定性を評価する指標になるのではないかと」

調べてみると、予想していた通りだった。双方から同じ人数が歩いてくる場合(流量比=0.50)は、安定したレーンができ、皆そのレーンに従って直進するために回転は少ない。一方、双方の人の数に偏りがある場合(流量比=0.33、0.16)は、明確なレーンができず、歩行者は正面からやってくる人を避けようと度々左右に動くために回転が多くなる。つまり、レーンの安定性、そしてその結果生じる流れの乱れを、回転という量で評価できそうなことが分かったのだ(図4)。

Reprinted figure with permission from C. Feliciani, and K. Nishinari, “Empirical analysis of the lane formation process in bidirectional pedestrian flow”, Physical Review E, Vol. 94, 2016. Copyright (2016) by the American Physical Society.

群集の物理学的側面の解明に向かって

レーンが不安定だと、他の歩行者との衝突や、止まらざるを得なくなる状況も発生しうるため、混雑へとつながる。つまり、回転が多いと混雑の度合いが大きいとも言えるだろう。このようにして検討を重ねた結果、フェリシャーニ特任准教授は、混雑の度合いを測る新しい指標として、次のCl(congestion level、混雑レベル)を定義した。

Cl=(max(r)-min(r))/|v|

max(r)、min(r)はそれぞれ、対象とする領域での回転の最大値、最小値、|v|は、平均の速さである。さらに、混雑の危険度は、Clに密度ρをかけた値、Cd(crowd danger、混雑危険度)によって評価できると考えた。

Cd = Cl×ρ

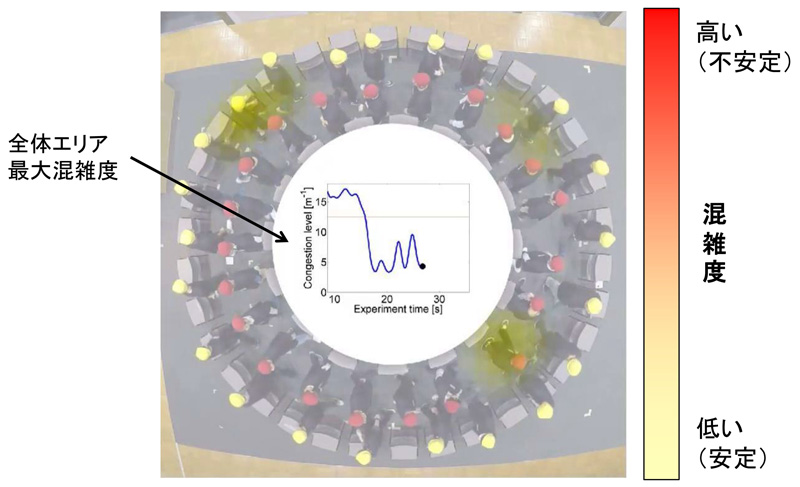

フェリシャーニ特任准教授は、一例として、2つの歩行者グループが環状の通路を逆回りに歩く実験を行い、その際の混雑の時間変化を、上の指標Clを用いて評価した(図5)。被験者たちは、最初はランダムに立っているが、歩き始めたらグループごとに列を作り、それぞれ逆回りに歩くように促した。すると、ランダムな状態から次第に列ができていき、混雑は緩和されていったが、その変化が、Clの値の変化からも読み取れた。一方、密度と速度は一定のため、従来の方法では、混雑の変化を測ることはできない。

Reprinted from C. Feliciani, and K. Nishinari, “Measurement of congestion and intrinsic risk in pedestrian crowds”, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 91, Pages 124–155, Copyright (2018), with permission from Elsevier.

この方法で混雑の危険度を測定すれば、ドイツで起きた群集事故なども、より正確に評価できるだろうと、フェリシャーニ特任准教授は考える。

「事故が起きた時の群集の映像を見ると、うねるような人の流れができていて、回転の値は高いであろうことが見て取れます。もし分析に使えるデータがあって、上記指標で評価できれば、一見同じような混雑具合に見える環境でも、危険な場所とそうでない場所があることが明らかになると考えています」

わずかな人の注意欠如が、集団に及ぼす影響を明らかに

フェリシャーニ特任准教授は、上述のように、群集の物理学的側面の考察を深めてきた一方、その心理学的側面の研究も進めている。中でも、動物行動学を専門とする京都工芸繊維大学の村上久助教らとともに行った研究は、注目を集めた。

その研究とは、歩行者集団の中に、歩くこと以外に注意を向けている人がいる場合、他の歩行者にどのような影響があるか、を調べるというものである。先に紹介した54人の被験者によって対向流を作る実験において、数人がスマートフォンを操作していると、集団の挙動がどう変化するかを観察した。

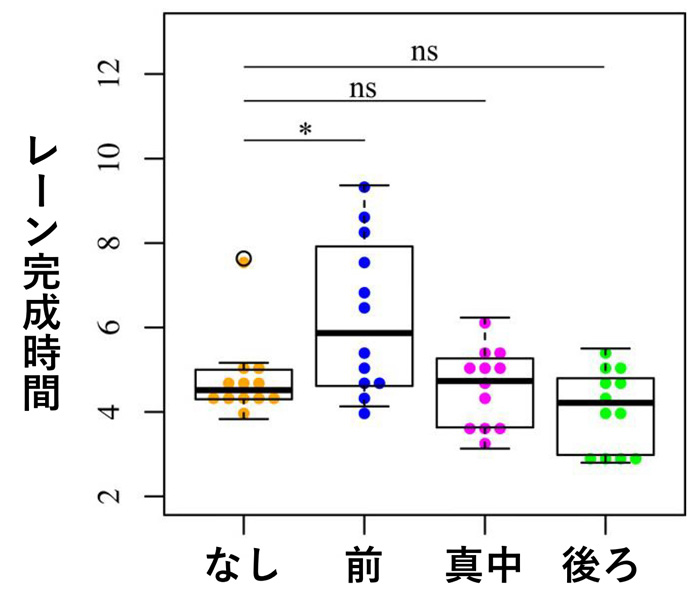

27人ずつが両側から歩いてくるケースにおいて、片方のグループの3人に、歩きながらスマートフォンで簡単な計算するというタスクを課した。その3人がグループの先頭にいる場合、中ほどにいる場合、後方にいる場合で、それぞれ実験を行った。

その結果、スマートフォンを操作する3人がグループの先頭にいる場合、歩行者全体に大きな影響を及ぼすことが明らかになった。先の対向流の実験によれば、両グループの人数が同じ場合(流量比=0.50)、すれ違う際に先頭の人がまずレーンを形成し、後続の人はそれについていくだけで安定したレーンができた。レーンができるのにも時間はかからなかった。しかし、先頭のわずか3人がスマホの操作に気を取られると、レーンの形成がスムーズに進まなくなり、後続の人もレーンができていないために、つっかえてしまうのだ。集団全体の歩行速度も有意に低下した(図6)。

Reprinted from Murakami et al., “Mutual anticipation can contribute to self-organization in human crowds”, SCIENCE ADVANCES, Vol. 7, Issue 12, 19 Mar 2021, with permission from C. Feliciani.

「さらにこの実験では興味深いことが分かりました。スマホを操作する人自身のみならず、その人とすれ違う人の動きも、ぎこちなくなるのです。このことから、人はすれ違う時、互いの視線や顔の動きなどを見て、相手がどう動くかを予測して動きを決めていることが分かります。すれ違う相手がスマホの画面を見ていると、その人の視線や顔が見えないため、その人の動きが予測できず、どう動くべきかが決められなくなるのだと考えられます」

人は群集の中にいるときに、互いに相手の動作を予測しながら動いている。それゆえに、群集のわずかな人数が注意を欠如させ、次の動作が予測しづらい状態になると、群集全体の行動が乱れるというわけだ。この研究の成果により、フェリシャーニ特任准教授らは、2021年にイグノーベル賞を受賞した。

混雑のストレスから人間を解放したい

フェリシャーニ特任准教授は今後さらに心理学的な側面について、研究を重ねていきたいと考えている。

「私のゴールは、人間が集団の中でどのように行動するかを理解することです。いずれは、群集が特に何か指示を出されずとも、自然に混雑を緩和したり、危険を回避したりするような形で動いてくれるような方法や仕組みを見出したいと思っています。また、東京で生活するようになって以来、このような大都市で生きることが、人間にどのような影響を与えるのか、ということにも興味が強まっています。大都市と小さな町、田舎といった環境の違いで、人の行動はどう変わるのか。環境は人間にどのような影響を与えているのか。最終的には、大都市や混雑の中にいても、ストレスから解放されるような環境を作り出せたらと考えています」

フェリシャーニ特任准教授は、そういった観点から、建築や環境の影響、さらには性行動への影響といった点にも興味が向かい、すでにそれらの分野の研究者とも議論を始めているという。

今後この研究はどのように発展していくのだろうか。いまはフェリシャーニ特任准教授自身も予測しないところへと、向かっていくのかもしれない。

スイス出身。2010年、スイス連邦工科大学 大学院工学系研究科原子力専攻修士課程修了。翌2011年より三菱電機株式会社(先端総合研究所)に勤務し、2017年、東京大学大学院工学系研究科 先端学際工学専攻 博士課程修了。博士(工学)。東京大学先端科学技術研究センター社会連携研究部門群集マネジメント特任助教を経て、2020年より現職。

関連タグ