日本の専門家が森林管理に望むこと

―特定の森林の機能だけでなく、多様な機能を重視した政策を―

- プレスリリース

2025年3月6日

東京大学

九州大学

発表のポイント

- 日本の森林政策に様々な立場で関わる専門家の要望や期待(ニーズ)を精査した結果、立場や専門性に関わらず、森林の水土保全機能がもっとも重視されていることがわかりました。

- 本成果は、日本で2024年に導入された森林環境税をはじめとした、森林管理に関する国内外の政策・取り組みを実施する際の重要な科学的根拠となります。

- 近年、森林が持つ機能のなかでも二酸化炭素の大気中からの隔離と炭素貯留が大きく注目されていますが、その他の多様な機能も軽視できません。資金をはじめとする森林管理のリソース配分を考えるとき、国民がより多くの恵みを享受できる仕組みの熟考が必要ということが改めて示されました。

-

私たちの生活は森林の有する多面的機能によって支えられています

概要

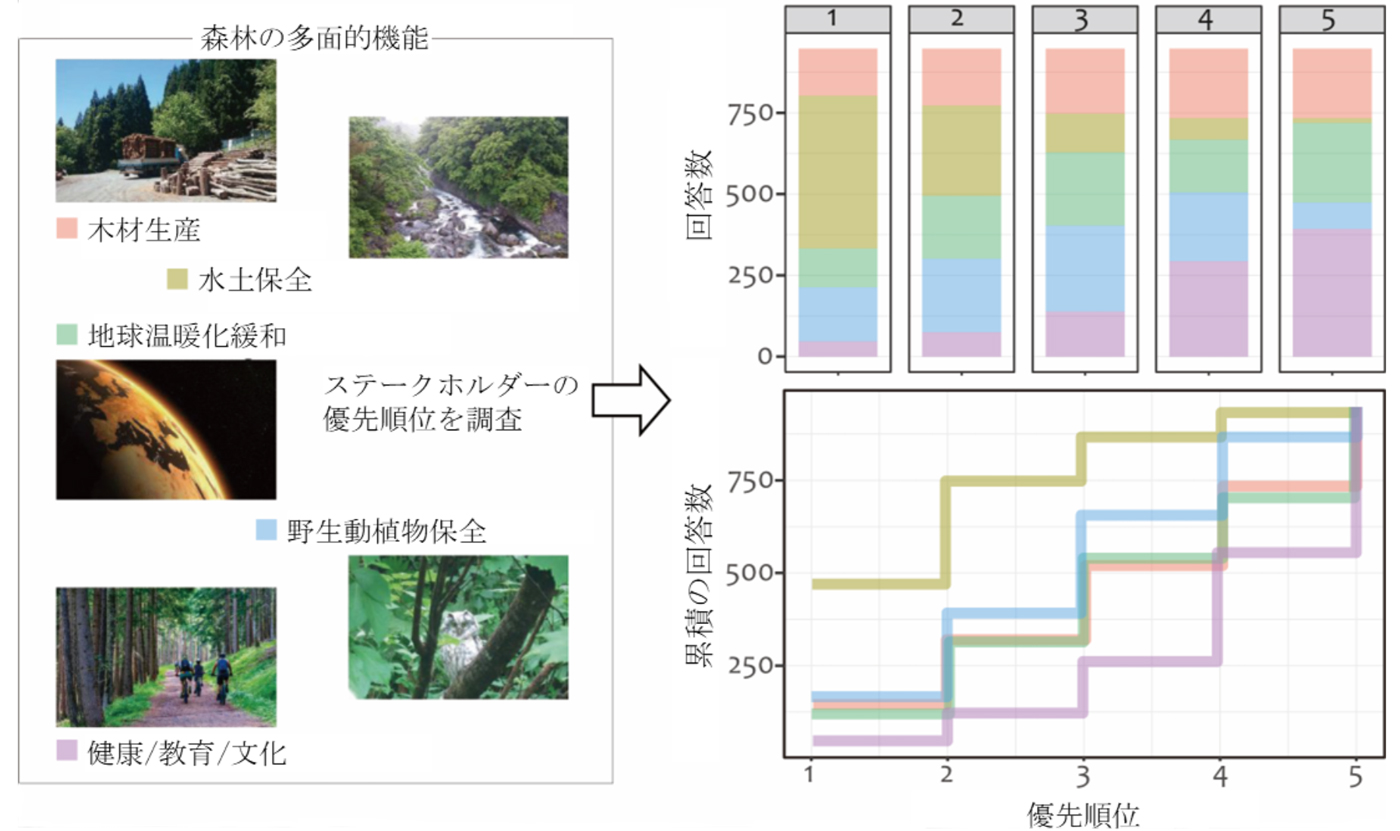

東京大学先端科学技術研究センターの森章教授、鈴木紅葉特任研究員、栃木香帆子特任研究員、大学院農学生命科学研究科の曽我昌史准教授、九州大学大学院農学研究院の太田徹志准教授、溝上展也教授らによる研究グループは、政策立案者、実務者、科学者などの様々な立場で日本の森林に関わる個人を対象としたアンケート調査を実施し、立場や専門性にかかわらず、森林の有する機能のなかで「水土保全機能」(注1)がもっとも重視されることを明らかにしました(図1)。

近年、地球温暖化の緩和策として注目されているのは、森林が大気中から温室効果ガスである二酸化炭素を吸収し、炭素を貯留する機能です。そのために世界的には、植林による森林面積の拡大を目指すプログラムが多く実施されています。一方で、森林の有する多面的な公益的機能は、よく知られている「木材生産」(注2)や地球温暖化防止だけでなく、土壌の保全や水源の涵養、人間の健康や教育・文化に対する貢献など非常に多岐に渡ります。

本成果は、単一の森林の機能(とくに地球温暖化緩和(注3))の発揮に偏りすぎた政策へ警鐘を鳴らすと同時に、森林のもつ多様な価値を認識する重要性を強調しています。

-

図1:回答者に順位付けされた森林が持つ5つの機能

1位(もっとも重要)から5位(比較的重要度が低い)までで、各機能の順位を直感的に判断していただきました。色の違いは各機能を示しています。右上のグラフからは、多くの回答者が水土保全をもっとも重要な機能として選んだことがわかります。右下のグラフからは、約500人の回答者が水土保全をもっとも重要な機能として選び、2位、3位に水土保全を選ぶ回答者も多いことがわかります。

ー研究者からのひとことー

有限の自然資本をどう大切に扱っていくかを問う重要な研究です。環境変動の時代に森林に期待されることを顕在化したことで、今後の政策や社会の在り方の参考になればと思います。(東京大学 先端科学技術研究センター 森章教授)

発表内容

日本の国土の約7割弱は森林で覆われています。こうした森林が持つ多面的機能の恩恵が国民に広く行き渡る適切な森林管理を推進するために、2024年に森林環境税が導入されました(私たち一人ひとりが1000円/年を支払う制度です)。

このような新たな政策は、政策、実務、科学などの様々な立場で森林に関わるステークホルダーの意見をどれぐらい反映しているのでしょうか。日本では、1976年から政府が国民を対象に森林の多面的機能に対する要望や期待(ニーズ)を調査しています。この調査では、土砂崩れや洪水などの災害を防止する機能と二酸化炭素の吸収を通じて地球温暖化を緩和する機能へのニーズが近年高まっていることがわかっています。その一方で、森林に関する政策・実務・研究を実際に担うステークホルダーに着目した調査研究はこれまで実施されてきませんでした。

適切な森林管理を実施するためには、科学的知見を提供する「研究者」、科学的知見を現場に応用する「実務者」、そして、科学的知見に基づいた政策を立案・運営する「政策決定者」の三者が足並みを揃えて活動することが望ましいです。しかしながら、研究成果は必ずしも実社会で活用されておらず(いわゆる「研究と実践の隔たり」問題)、この三者の間でどれほど考えが一致するのかはわかっていません

そこで本研究では、森林の多面的機能に対するステークホルダーの認識の違いを明らかにし、日本独自の森林環境税という仕組みや森林管理に関する世界動向を踏まえ、ステークホルダーの意向を反映した政策提言を行うことを目的としました。

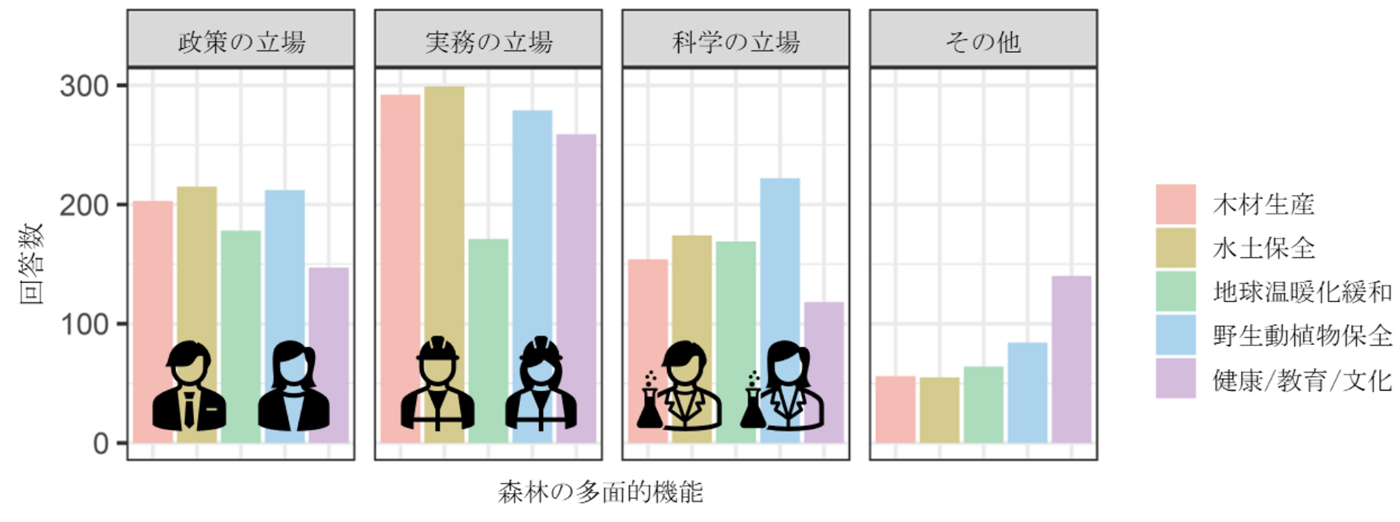

本研究では、研究者・実務者・政策決定者として森林管理に携わる方(948名、図2)を対象にWebアンケートを行いました。各回答者の方に、森林が持つ主要な機能である「木材生産」、「水土保全」、「地球温暖化緩和」、「野生動植物保全」(注4)、「健康/教育/文化」(注5)に対して、重要だと思う順に順位付けをしていただきました。

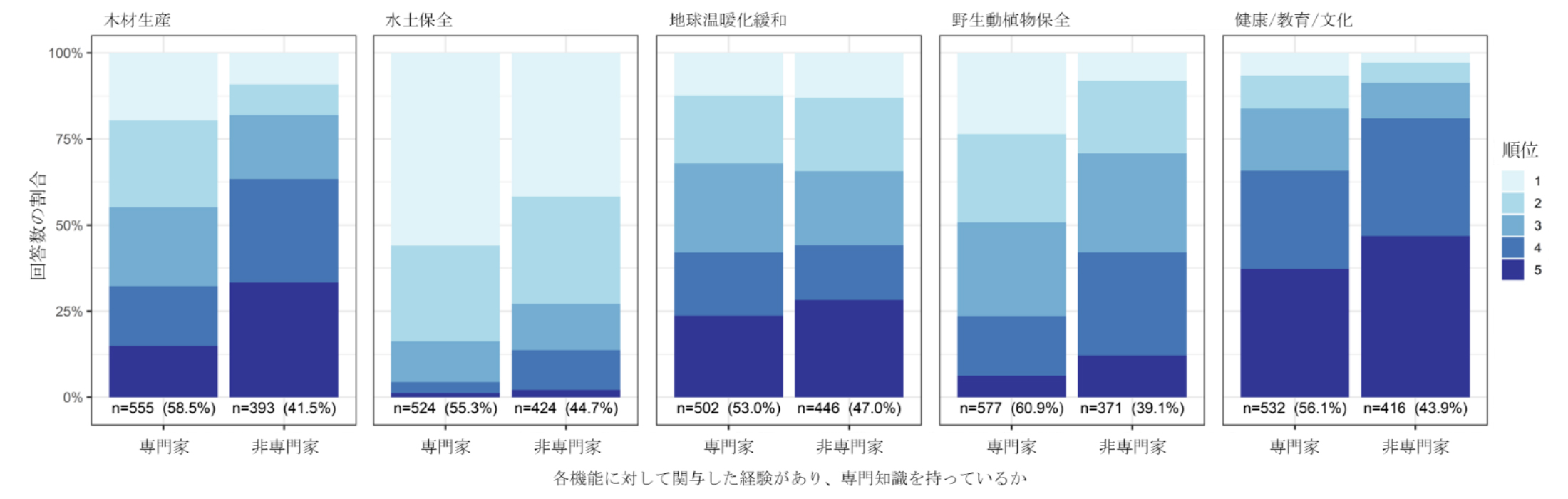

その結果、回答者の立場によらず、水土保全機能がもっとも重要だとする回答が圧倒的に多いことが分かりました(図1右上)。この水土保全機能を重視する傾向は、水土保全に関する専門性を有していない回答者の間でも見られ(図3)、その重要性の高さがうかがえます。全体の順位を見ると、水土保全、野生動植物保全、木材生産、地球温暖化緩和、健康/教育/文化の順に重視されていることもわかりました(木材生産と地球温暖化緩和はほぼ同順位)(図1右下)。

森林の育成には長い時間がかかるため、森林管理では長期的な視野が不可欠です。これまでの国民アンケートや本成果では、近年は水土保全が重要だと認識されていることが示されてきました。これは、急峻な地形の日本では土砂崩れや洪水が多く、災害防止への関心が高いことを反映していると考えられます。その一方で、その他の機能を軽視して良いわけではありません。とくに、長期的に取り組むべき地球温暖化や生物多様性の損失などの課題解決に向けては、単一の機能に偏った政策を短期的に行うのではなく、森林の多面的機能に配慮した政策を行う必要があると考えられます。このように、森林が多面的な機能を持つことを理解し、尊重した上で、森林を自然資本として多角的に価値付けしていく必要があります。

-

図2:回答者の立場ごとの森林の多面的機能との関わり

色の違いは各機能を示しています。複数の立場で複数の森林の機能に関わっていることを想定し、重複回答を許しています。この結果から、各立場で様々な森林の機能に関わる回答者から調査結果を得られたことがわかります。本研究では、政策の立場を政策の検討・立案や決定に関わっている、実務の立場を現場で(施業や保護・管理、情報発信等の何らかの)活動をしている、科学の立場を大学、研究機関や民間企業等で研究をしている、と定義しました。

-

図3:回答者の各機能に対する専門性の有無と優先順位との関係

色の違いは各機能を1位(もっとも重要)から5位(比較的重要度が低い)までの何番目に重要だと回答したかを示しています。

「いまと未来の社会に必要な自然環境を把握するための課題と解決策」(2023/7/20)

https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/news/report/page_01535.html

「自然保護区の生物多様性が気候変動の課題解決に貢献する―30by30目標に照らし合わせて―」(2024/9/3)

https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/news/release/20240903.html

発表者・研究者等情報

東京大学

先端科学技術研究センター 生物多様性・生態系サービス分野

森 章 教授

研究当時:横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授

鈴木 紅葉 特任研究員

研究当時:横浜国立大学大学院環境情報学府 博士課程後期

栃木 香帆子 特任研究員

研究当時:東京農工大学大学院連合農学研究科 博士課程

大学院農学生命科学研究科

曽我 昌史 准教授

九州大学大学院農学研究院

太田 徹志 准教授

溝上 展也 教授

論文情報

雑誌名:Journal of Applied Ecology

題名:Assessing the priorities of stakeholders regarding forest ecosystem services in Japan

著者名:Akira S Mori*†, Kureha F Suzuki†, Masashi Soga, Tetsuji Ota, Masumi Hisano, Yohei Arata, Kahoko Tochigi, Kazuhiro Kawamura, Makoto Ehara*, Wataru Hotta, Kosuke Nakama, Takanobu Aikawa, Rei Shibata, Fumiko Nakao, Yosuke Kuramoto, Mitsuru Hirose, Kimika Sano, Rebecca Spake, Nobuya Mizoue (†Equal contribution )(*後日修正あり)

URL:https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.70008

研究助成

本研究は、RENKEI 日英大学間連携プログラム、グレイトブリテン・ササカワ財団の支援により実施されました。

用語解説

- (注1)水土保全

本研究では、森林がもつ水源涵養機能や土壌保全機能を取り上げました。 - (注2)木材生産

本研究では、木材の生産過程に関する技術やその他の多面的機能との調和を取り上げました。 - (注3)地球温暖化緩和

本研究では、森林による気候調整や木材による素材・燃料の代替を通じた温暖化緩和を取り上げました。 - (注4)野生動植物保全

本研究では、野生動植物の生息場所としての機能やそれに対する人間の介入を取り上げました。 - (注5)健康/教育/文化

本研究では、森林が提供する人々の健康や教育、文化に関する様々な便益を取り上げました。

問合せ先

東京大学 先端科学技術研究センター

生物多様性・生態系サービス分野 教授 森 章(もり あきら)

関連タグ