附属エネルギー国際安全保障機構(風力波力分野) 飯田研究室

地域共創の持続可能な再生可能エネルギーシステム開発

再生可能エネルギーシステムは、自然の環境下で運転される持続可能なエネルギーシステムです。資源の少ない我が国の将来のエネルギーシステムを考え、カーボンニュートラルを実現する上で、循環するエネルギーである自然のエネルギーを利用した再生可能エネルギーシステムを開発し、定着化させていくことは非常に重要なテーマです。しかしながら、自然環境での最適なエネルギーシステム開発には課題が多く、自然の環境で運転するということは、自然の複雑性、不確実性、そして多様性を理解し、いかに設計、運用に反映させていくかが重要となります。

特に風力発電や波力発電のエネルギー源となる自然の風や波は、低気圧や台風などの大気の状態や地形性状による影響を受けます。この影響は複雑なスペクトルを持つ流れ現象を生み出し、それに起因する故障トラブルなどの課題が存在します。また、風力発電においては大量導入が進む中、音の問題や鳥衝突問題などの社会受容性の課題が山積しています。加えて近年では洋上における大規模な風力発電システムの研究開発が進められています。

当研究室では、大規模数値シミュレーション技術による物理現象解明と共に、大規模なデータ解析技術(機械学習技術など)を軸に、各種科学的・社会的課題を解決し、実用的な風力発電、波力発電システムなど再生可能エネルギーを目指しています。

主な研究開発を以下に示します。

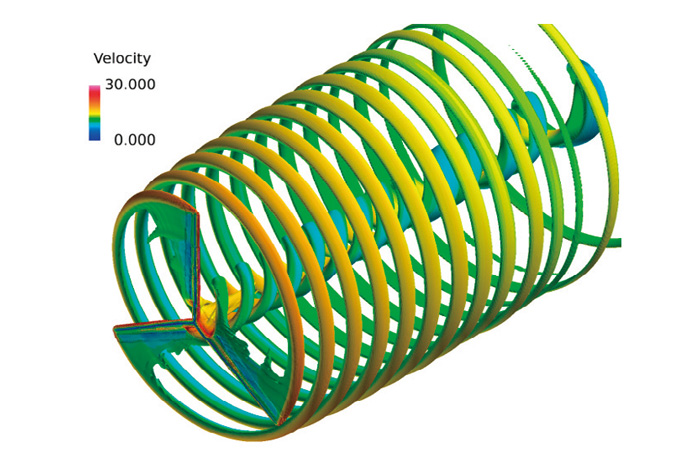

- (1)数値流体力学による最適風力発電システム開発

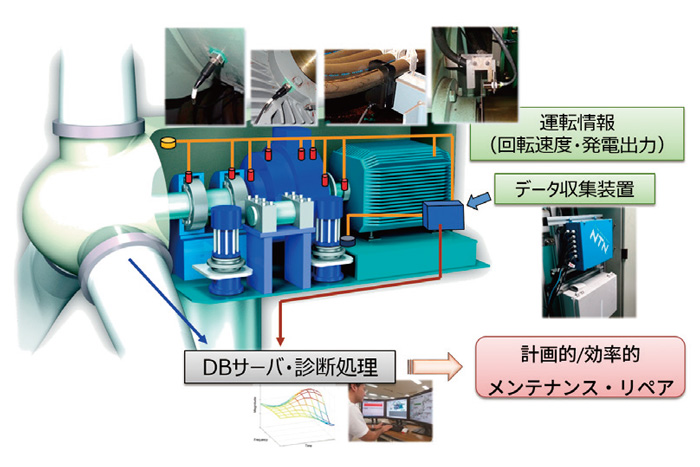

- (2)風力発電スマートメンテナンス・デジタルツイン技術研究開発

- (3)環境共生型風力発電システム技術研究開発

- (4)小形風車技術研究開発

- (5)洋上風力発電システム研究開発

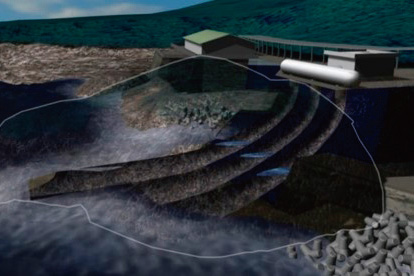

- (6)自然共生型波力発電システム開発

- (7)先進領域気象再解析における社会応用創発研究開発

風力発電機周りの大規模数値シミュレーション

自然共生型ブローホール波力発電システム

風力発電スマートメンテナンス技術研究開発

地域共創波力発電システム

風車の研究や学問としての面白さは何?子供たちとお話をしていると、そんな質問を受けることがあります。私が風力発電を面白いと感じたのは、再生可能エネルギーシステムとして地球に優しく、持続的な社会システムを作るのに重要だと感じている面もありますが、自然を相手に調和したシステムつくりという点かもしれません。自然環境の中で、風環境はもちろん生態系、そこに生活している人々との調和を目指し、そこに新たな研究開発や繋がりが生まれます。風車を取り巻く流れは、人が感じている流れから、自転車、自動車、電車、新幹線・・と人間が関わってきた流体工学環境が詰まっているし、機械工学、電気工学、土木工学、環境学、気象学、社会学、経済学、国際政治学・・と様々な学問分野ともつながっています。非常に多くの課題と取り組みが必要ですが、これが100年後の地球の糧になるのであればいいな、と想い研究開発を進めています。

メンバー

-

- 飯田 誠 特任准教授

専門分野:風力発電、波力発電、流体工学、気象情報利活用技術、DX基盤技術(センサリング、分析技術、データプラットフォーム開発)

<2025年10月現在>

関連タグ